Джефф Кунс. «Новые моющие пылесосы Гувера». 1981–1987

Джефф Кунс. «Новые пылесосы фирмы „Шелтон“». 1981–1986

Хаим Стейнбах. «Beep, Honk, Toot № 2». 1989

Но если коррумпированным оказывается универсальный нарратив – Вещь с большой буквы, то вещь как метафора частного мира, маргинального существования становится вдвойне актуальной. Собственно смысл уже упомянутой работы Стейнбаха и в том, чтобы указать на тихо продолжающуюся частную жизнь вышедших из употребления смыслов, слов, предметов. Так, Роберт Гобер в 1990-х делает рукотворные рэди-мэйды, повторяя и Дюшана, и Уорхола. Его искусственный «Наполнитель для кошачьего туалета», почти неотличимый от натурального, репрезентируется уже не как скульптура, а именно как бытовая вещь: в уголке выставочного пространства, притулившись у плинтуса, как и существуют в доме подобные предметы. «Вещь» Гобера притягивает взгляд к проходным или незаметным местам экспозиционной зоны, девальвируя значительное общественное пространство музейных залов.

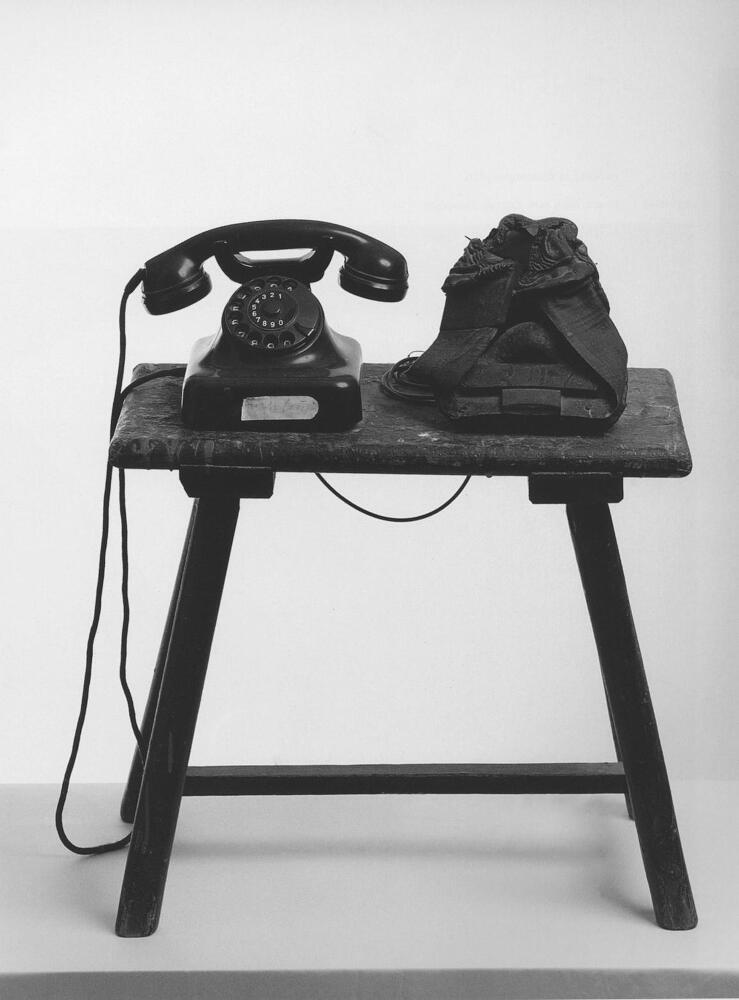

По этой же причине интереса к частному телесный и сексуальный опыт остаются привлекательными для художников; можно сказать, что они остаются универсальными измерениями искусства. Однако теперь они показывают не витальную энергию, но распад и омертвение. В 1970–1990-х сюрреалистическая коллизия механического тела и души автомата приобретает новое пространство смысла. В 1970-х годах импульс «телесной» скульптуры-вещи от Дюшана и сюрреалистов воспринимает Йозеф Бойс. Он умел передавать присутствие (отсутствие) биоэнергетики иронично и концептуально, как в картуше – картонной тарелочке для пирожных с надписью: «Я питаюсь растратой энергии». Но были у него и тяжеловесные скульптуры, способные выявить грубую природу тела-вещи как материала, всегда готового к распаду, например объект из старого верстака с архаическим, похожим на портал египетского храма телефоном и повторяющим его формы пирамидальным холмом черной прессованной резины. В другой версии этой же пластической идеи под названием «Земляной телефон» (1968) древнему аппарату связи соответствовал могильный холмик из глины с соломой.

Тема вещей как символов смерти или трансмутации тела в последние пятнадцать лет была исследована с особой виртуозностью. Одно из самых знаменитых произведений в этом ряду – «Пустота» Дэмиена Хёрста (2000), соединяющая традицию критики абстрактной живописи с традицией критики «искусства объекта». Идея этого произведения очень проста: на основу из большого горизонтального формата зеркала в металлической раме крепятся прозрачные узкие полочки, на которых вдоль друг за другом лежат медицинские препараты – цветные капсулы. Зритель наблюдает феерическую абстрактную композицию, напоминающую живопись Вазарелли, и только со второго взгляда замечает далеко позади этого оп-арта свое собственное отражение, разобщенное на сегменты цветными границами из таблеток, способных изменять личность и тело. На выставке «Вещь в искусстве XX века» в Мюнхене были объекты подобного рода, изготовленные во всех интонационных регистрах: от самых брутальных до самых утонченных. К числу первых относится произведение немецкого художника Георга Херолда «Хозяйка» (1986), представляющее собой черную дамскую сумку 1950-х годов, весьма потрепанную, полную окаменевшего цемента, недвусмысленно сложенную в форме женского полового органа. Или моднейшее произведение 1999 года «Счастливые семьи» английской художницы Сары Лукас, рядом с которым противно стоять не только потому, что оно хотя и смешное, но довольно отвратительное на вид, но и потому, что тушка курицы в детской маечке, изображающая тельце маленькой девочки, тухнет и воняет прямо в экспозиции. В отличие от Сары Лукас, которая представляет бренность жизни, пародируя мужское и женское при помощи простой одежды и самой незамысловатой еды (так, мать семейства изображена при помощи колготок и двух яичниц-глазуний, а отец – мужского плаща, палки копченой колбасы и двух булочек), кёльнский художник Макс Мор придумывает разнообразнейшие синтетические объекты с кружевами и присосками, объединяет их в пространственные композиции, которые совершают колебательные движения, напоминая какие-то плантации «тел без органов», гальванизированные сексуальные фетиши.

Йозеф Бойс. Без названия. 1970–1971

Изощренные телесно-объектные формы производит Наталья Першина-Якиманская (Петербург). Обычно это художественно трансформированная старая одежда (иногда с личной историей владельца), которая становится действующим агентом «спиритического» сеанса, как «Бабушкино пальто» (1998), на подкладке которого, по обращенной к телу, сохранившей пустоту от тела изнанке проступает текст письма, посланного в небытие. В инсталляции «Потайная комната» (2000) зритель проходит через зеркальный отсек, где его ослепляют вспышки света, и попадает в темную крипту: там на пяти высоких постаментах хранятся «мощи» – собранная из пыли миниатюрная детская одежда.

В 1994 году московский художник Антон Ольшванг показал в Русском музее инсталляцию «Полиэфиры», посвященную шкафам и «стенкам» из ДСП как памятникам целым поколениям своих безвестных советских владельцев. На дверцы шкафов, столешницы, трюмо по заказу художника были при помощи медицинского сверла нанесены гравированные изображения людей, сделанные по фотографиям в удостоверениях личности. «Портреты» на мебели недвусмысленно походили на кладбищенские. Название выставки «Полиэфиры» (химические составы, придающие этой дешевой мебели глянец) указывает одновременно и на магическое связующее, запускающее в действие машину мирового пространства, и в сторону романтической вечности, где обитают небожители, и в сторону анестезии – покоя для каждой души и тела. Все эти смыслы, как атмосфера вокруг брутальных изображений и полуразвалившейся мебели, звучат грустной иронией, жалостным обмирщением когда-то величественных понятий Ничто и Всё. Аналогичный пример намеренного материалистического упрощения темы вечности показывает инсталляция Роберта Гобера «Без названия» (2000–2001), представляющая собой имитацию открытого подвала, вход в который затянут цепью, а за дощатой задней стенкой мерцает какой-то неясный свет. Эту мягкую версию вечности как бани с пауками Гобер предложил для павильона США на Венецианском биеннале 2001 года.

Сара Лукас. «Счастливые семьи». 1999

Наталья Першина Якиманская. «Бабушкино пальто». 1998

Антон Ольшванг. «Полиэфиры». 1994

Роберт Гобер. Без названия. 1990

Другие авторы 1980–1990-х годов предпочитают предметы, не измененные вмешательством художника ни по форме, ни по смыслу. Они составляют инсталляции-коллекции – сообщества вещей, которые своей полнотой и разнообразием, одухотворенностью (книги, фотографии, репродукции), вмещенным в них желанием (сувениры, игрушки) указывают на утраченный центр своих вселенных – на исчезнувших владельцев и ушедшее время. В прустовском духе сделана была в мюнхенском Доме искусств инсталляция Хаима Стейнбаха «Север Восток Юг Запад». Зритель попадал в два длинных и высоких зала, в которых стояли металлические конструкции наподобие строительных лесов; передвигаться можно было только внутри этих конструкций, кое-где имевших боковые отростки. На лесах почти до потолка – стеклянные полки, на которых располагались небольшие «колонии» предметов, принадлежавшие определенным историческим периодам и социальным группам в истории европейского общества последних двух веков. Взгляд скользил по «уголкам» эстетов (ар-декошная посуда, репродукция портрета работы Петруса Кристуса, монография о Клее и исследование «Traum und Wirklichkeit. Wien. 1870–1930»), рэйверов, кришнаитов, конструктивистов и просто буржуазных обывателей, а тело в это время осторожно искало выход из одного социального тупика в другой, стараясь не сокрушить неловким движением хрупкие остатки памяти.