Фотография и объект

Человеческая коробка сравнима может быть с фотографической камерой; западет этак в нее мельком виденный предмет, а после и вылезет безо всяких на то с вашей стороны содействий.

Ю. Юркун

В 1970–1990-х годах материалом для выставок современного искусства служат, как правило, инсталляции, состоящие в большинстве своем из объектов, фотографий, разного рода слайдовых/видеопроекций, живописи, основанной на «переработке» фотообразов. Тенденция выдвижения фотографии и объекта на первый план художественных выставок достигла экстремума на юбилейном Венецианском биеннале 1995 года. Символическая природа искусства здесь совершенно уступила зеркальной природе фотографии, которая не случайно именно накануне 1970-х – в 1967 году – стала образом нового чувства реальности в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» («Blow Up»). Основная экспозиция, посвященная мутациям человека и человечности в модернизме и постмодернизме и названная «Идентичность и инаковость»[369], состояла из сотен и сотен объектов, фотокарточек, материальных остатков «лучевого» искусства с вкраплениями шедевров живописи и скульптуры, которые благодаря контексту также становились не-произведениями, манифестациями той или иной особенности восприятия, культурной адаптации технического открытия или психического сдвига. Благодаря переизбытку документальных фотографий и фотообъектов эта художественная выставка превратилась в грандиозный архив улик и вещественных свидетельств о производстве культуры за последние сто лет.

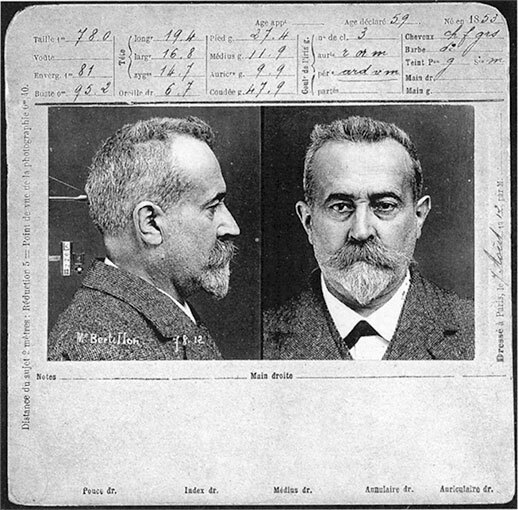

Мир зрительных образов с 1895 по 1995 год трансформировался в собрание самых разных отпечатков самой разной реальности: системы классификации по отпечаткам пальцев, введенной А. Бертильоном и проиллюстрированной среди прочих отпечатками пальцев и фотографиями членов семьи Бертильона; «отпечатков» характера и психических особенностей в фотоиллюстрациях к физиогномике Ломброзо[370]; отпечатков вещей и листьев в райограммах Мэна Рэя. Этим отпечаткам-уликам, или свидетельствам, сопутствовал отдельный мир объектов искусства как научных препаратов (например, моделей рук и ног работы Родена).

Визуальный ряд сопровождался текстами каталога, которые описывали позитивизм и мистику протеистического XIX века, взаимоналожение технологии и магических верований. Фотопроблематика здесь автоматически проецировалась на дохудожественную первобытную практику искусства как «магического накопления жизни в объектах»[371], что в современных условиях соответствует описанной Хайдеггером тенденции индустриального «припасения реальности»[372].

Роль фотографии как легитимного заместителя человека и образа его психической реальности, то есть как наиболее адекватного средства антропометрии, никогда еще не была представлена с такой навязчивой откровенностью и предельным функциональным расширением. Вероятно, куратор юбилейной выставки Жан Клер сознательно предпочел именно такой путь развития сюжета о современном искусстве. В предисловии к каталогу он уделил гораздо меньше внимания собственно художественному развитию ста лет венецианских бьеннале, чем тому, что случилось в течение одного 1895 года – года рождения этой выставочной традиции. В этом году произошли события, по его мнению, решающие для культуры XX века. Стоит заметить, что только одно из них – изобретение движущегося образа, сделанное братьями Люмьер благодаря наблюдению за работой швейной машинки матери, впрямую связано с искусством. Остальные события – это изобретение В.-К. Рентгена, радиотелефон Д. Маркони, техника фоторепродукции (которая впервые была использована для иллюстрации атласа по истерии, изданного лечебницей Сальпетриер, где работал Ж.-М. Шарко), и начало психоанализа (работа З. Фрейда «Изучении истерии»). Проблемы искусства XX века, таким образом, замещаются проблемами развития множительных техник, передачи и контроля над информацией и, главное, научного исследования человеческого организма и психики с целью их нормализации, усреднения. Имея в виду фотодокументацию изучения психических патологий, Жан Клер писал, что «материал научных музеев конца XIX века для искусства модернизма представлял собой то же самое, что реликвии из римских раскопок – для эпохи Возрождения»[373]. «Идентичность и инаковость» в результате оказалась, по мнению одних, вполне архаической реставрацией, по мнению же других, тонкой стилизацией научных музеев, которые консервировали дух кунсткамер в программах Просвещения.

Индентификационная карточка Альфонса Бертильона. 1912

Огюст Роден. Слепок. Ок. 1900

Огюст Роден. Слепок. Ок. 1900

Эти музейные коллекции соединяли барочно-романтический интерес к редкостям (в научном контексте XIX века – и патологиям) с позитивистским пафосом всевластия прогресса и современного знания, соблазнявшего утопией исправления отклонений человеческой натуры и общества, утопией личного и социального бессмертия. И фотография была одним из доказательств как массовости патологий, так и кажущейся реалистичности этой утопии. Она оказалась как машиной власти, средством тотальной регистрации ресурсов общества и природы, так и мистической точкой соприкосновения вечности и современности, жизни и небытия.

Фотографии с самого начала приобретают не банальный и не просто служебный статус. Уникальность изобретенного в XIX веке или открытого XIX веку языка фотографии заключалась в его амбивалентности: с одной стороны, фотография функционировала как неавторская и тиражная техника распространения образов[374], и, с другой стороны, она воспринималась как идеальное воплощение романтической идеи творчества – «письма» («светописи») самой природы как эманации высшего начала. Так, Сьюзан Зонтаг пишет, что с изобретением фотографии «сама реальность стала восприниматься как род письма, который следует дешифровать, а первые фотографии прямо сопоставлялись с образцами такого письма. (Название процесса появления образа на пластинке, которое придумал Ньепс, – гелиография, то есть солнечное письмо; Фокс Тальбот называл камеру „карандашом натуры“.)»[375] В основе тогдашнего увлечения фотографией (особенно стереоскопической), так же как и моды на музеи слепков и копий, лежало представление о взаимной адекватности реальных предметов или явлений и их «заместителей»-копий. В сознании XIX столетия непримиримые в модернистской эстетике оригинальность (идентичность) и тиражность не исключали друг друга, но мыслились взаимодополняющими возможностями существования и представления. Копии оценивались не как факты девальвации авторского оригинала, но как визуально-информационные модели-двойники подлинников. Фотографии-копии впервые создали замену реальности, целые поля и резервации искусственной реальности в архивах и библиотеках.

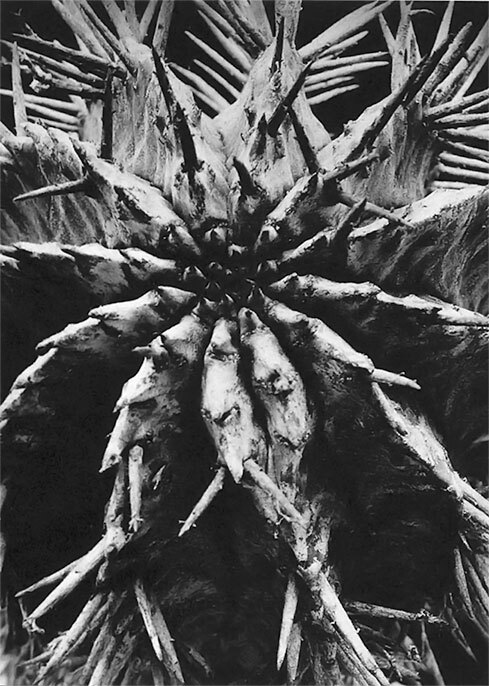

Экспонат выставки «Язык растений». Фото. 1920-е

Вместе с фотографией искусство (производство образов) втянулось в орбиту технологий и индустрии. Стремительно расширяющиеся границы этой искусственной реальности привели Зонтаг к мысли, что по прошествии ста пятидесяти лет трудно найти какой-то не подвергшийся фотографированию объект. Другими словами – мир копий зеркален по отношению к миру реальности, в нем нет пропусков, он полон, как жизнь, он становится точным отражением ее связей и проявлением ее высших смыслов или отсутствия смысла. Благодаря фотографиям реальность удваивается, вещи и явления переводятся «в другое измерение». Романтический и позитивистский проекты XIX века смыкаются на фотографии как на медиаторе. Фотография выступает равноправным представителем объекта, образ замещает вещь. Зонтаг цитирует «Сущность христианства» Фейербаха (1843): «Наше время предпочитает образ – вещи, копию – оригиналу, репрезентацию – реальности, явление – бытию»[376].