Особо громкую славу Румянцеву принесло сражение у реки Кагул 21 июля 1770 г., в котором была одержана одна из самых крупных побед русской армии в XVIII в. В этом сражении его войскам (38 тысяч человек, 149 орудий) противостояла турецкая армия великого визиря Халиль-паши (до 150 тысяч человек, 150 орудий). Успех был достигнут благодаря массированию сил на направлении главного удара (против левого фланга противника), применению расчлененных боевых порядков, искусному маневру огнем и войсками. В критический момент, когда русские дрогнули перед неожиданной контратакой турецких янычар, Румянцев со словами: «Теперь дело дошло и до нас» бросился в гущу отступавших солдат. Его появление и призыв в один момент изменили обстановку, и русские, восстановив порядок, устояли, отбили натиск противника и пошли вперед, к победе. Герой Кагула Румянцев был удостоен чина генерал-фельдмаршала. Вскоре его армия очистила от неприятеля левый берег нижнего течения Дуная. А в 1771 г. был отвоеван и правый берег реки. По заключении Кючук-Кайнарджийского мира Екатерина пожаловала полководцу почетное добавление к фамилии – «Задунайский», шпагу с алмазами и велела в честь фельдмаршала выбить специальную медаль. Она желала, чтобы по примеру римских полководцев он имел въезд в столицу через триумфальные ворота, но Румянцев из скромности отказался от этой почести.

После войны Петр Александрович вновь вернулся к управлению Украиной. В это время Г. Потемкин, ставший фаворитом Екатерины, оттеснил своего прежнего начальника от первых ролей в военных делах. Когда началась русско-турецкая война 1787—1791 гг., Румянцев был назначен командующим 2-й Украинской армией, действовавшей на второстепенных направлениях, в то время как командование 1-й Екатеринославской армией было поручено Потемкину. Тяготясь зависимым от светлейшего князя Таврического положением, хотя Потемкин и называл его своим «наставником», Румянцев вскоре передал 2-ю армию Григорию Александровичу, который присоединил ее к своей. По заключении Ясского мира Румянцев получил от императрицы шпагу, усыпанную алмазами, за занятие Молдавии в начале войны. В 1794 г. Екатерина II вверила своему «Велизарию», как она иногда именовала Румянцева, главное руководство войсками, собираемыми для похода в Польшу, – там вспыхнуло восстание под руководством Т. Костюшко. 69-летний фельдмаршал много сделал для подготовки похода и его материального обеспечения, но лавры победителя поляков он уступил А. Суворову, руководившему военными действиями.

За несколько недель до смерти Румянцев говорил: «Все более боюсь пережить себя. На случай, если со мной будет удар, я приказываю, чтобы меня оставили умереть спокойно и не подавали мне помощи». Когда удар его в действительности постиг (8 декабря 1796), фельдмаршал 14 часов жестами не подпускал к себе никого, ускорив свою смерть. По случаю кончины славного военачальника Павел I объявил в столице трехдневный траур.

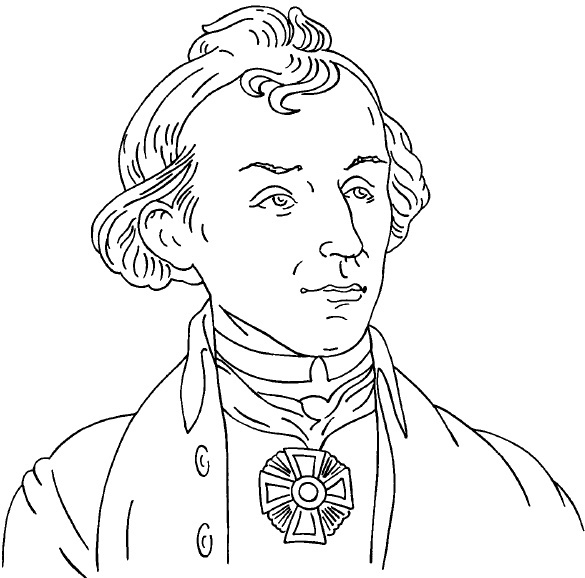

Александр Суворов

1730—1800

Суворов Александр Васильевич – князь Италийский (1799), граф Рымникский (1789), генералиссимус Российских войск (1799), фельдмаршал австрийской армии, великий маршал войск Пьемонтских, граф Священной Римской империи, наследственный принц Сардинского королевского дома, гранд короны и кузен короля Сардинского, кавалер всех русских и многих иностранных орденов. Участник Семилетней войны (1756—1763). Во время русско-турецких войн (1768—1774 и 1787—1791) одержал победы при Козлудже (1774), Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике (1789) и штурмом овладел крепостью Измаил (1790). На последнем этапе восстания Е. И. Пугачева, с августа 1774 г., руководил войсками, направленными для его подавления. Командовал войсками в Польше (1794). В 1799 г. провел Итальянский и Швейцарский походы, разбив французские войска на реках Адда и Треббия и при Нови; вышел из окружения, перейдя швейцарские Альпы. Создал оригинальную систему ведения войны и боя, воспитания солдат и обучения войск. Не проиграл ни одного сражения.

Суворов родился в Москве 13 ноября 1730 г. в приходе церкви Святого Федора Студита у Никитских ворот. Отец его, Василий Иванович, был в то время подпоручиком, мать – Авдотья Федосьевна Манукова. Линия рода Суворовых, к которой принадлежал Суворов, по семейному преданию, происходила из Швеции. Родоначальник по русской ветви, Иван Парфеньевич, прапрадед полководца, был убит под Дубною в 1655 г. во время войны с Речью Посполитой.

Детство Суворова проходило в деревне, а затем в московском доме, что в Покровской слободе (дом на Арбате был продан в 1740 г.). Он рос нервным, впечатлительным ребенком, в значительной мере предоставленным самому себе. Отец, всецело поглощенный службой и хозяйственными делами, не мог уделять сыну много времени, а тратиться на учителей и воспитателей по скупости не хотел, хотя и имел для этого достаточно материальных средств (у него было около 300 душ крестьян). О систематических занятиях при таких условиях не могло быть и речи. Даже русскую грамоту Суворов усвоил лишь настолько, насколько это было необходимо для свободного чтения. Зато чтение с самого раннего детства стало для него любимым занятием. Читал он жадно, в особенности увлекался военной тематикой. Образы великих людей, их бурная, полная величия и трудов жизнь, слава подвигов неотразимо действовала на богатое воображение молодого Суворова. Отчужденность его бросалась в глаза: сверстники смеялись над ним, и отец не разделял увлечения сына чтением, называя это занятие «странностями». Василий Иванович, видя хилое сложение сына, предназначал его сначала к гражданской службе. Но на 11-м году жизни Суворова отец переменил свое решение и записал его в Семеновский полк. Виновником этой перемены принято считать Ганнибала, знаменитого «арапа Петра Великого». Посетив в этом году дом Суворовых, он переговорил с мальчиком с глазу на глаз, а затем, появившись перед отцом, сказал: «Петр Великий непременно поцеловал бы мальчика в лоб за настоящие его труды и определил бы обучаться военному делу».

Суворов начал службу в неблагоприятных условиях. Отец не воспользовался дворянским правом записать сына сразу же после его рождения в гвардейский полк солдатом, что давало возможность к юношескому возрасту дослужиться до офицера и в этом звании поступить на действительную службу. Кроме того, Суворов был зачислен (22 октября 1742) в лейб-гвардии Семеновский полк солдатом «сверх комплекта без жалования». По указу Анны Иоанновны от 16 декабря 1736 г. он был уволен к отцу на два года для обучения «указанным наукам» (арифметике, геометрии, тригонометрии, планам геометрии, фортификации, части инженерии и артиллерии, «из иностранных языков», военной экзерции и др.) дома. Но по ходатайству отца этот срок был продлен сначала до 1 января 1747 г., а затем и до 1 января 1748 г. За это время Суворов был произведен в капралы (25 апреля 1747), но снова без жалования.

1 января 1748 г. Суворов прибыл в полк и был прикомандирован к 3-й роте. «Солдатская лямка» оказалась для него не тяжелой. В тот год семеновцы были заняты обустраиванием Семеновской слободы, учений было мало, а от работ Суворов, как дворянин, был освобожден. В полку он был на хорошем счету, довольно быстро обогнал своих сверстников по поступлению. Уже 22 декабря 1749 г. он был произведен в подпрапорщики, а 8 июня 1751 г. – в сержанты. Службу Суворов нес весьма рьяно, закалил свое здоровье, отлично переносил усталость и всякие трудности. Солдаты любили его, но уже тогда считали чудаком. Только в 1754 г. Суворов был произведен в офицеры и выпущен (25 апреля) в полевые полки поручиком. 10 мая того же года военная коллегия назначила его в Ингерманландский пехотный полк. Василий Иванович, имевший крупные связи в интендантстве, выхлопотал перевод сына со строевой службы на хозяйственную. Таким образом, 17 января 1756 г. Суворов был назначен обер-провиантмейстером в Новгород, 28 октября того же года – генерал-аудитором-лейтенантом при военной коллегии, а 4 декабря переименован в премьер-майоры.