В целом тип II, 1 черешковых железных наконечников стрел, не имеющих прямых аналогий в других археологических образованиях начала эпохи раннего железа, но явно продолжающих традиции листовидных (тип I, 1) кремневых наконечников стрел, доживающих в раннеананьинских памятниках до VII в. до н. э., следует рассматривать как один из ранних типов железных наконечников стрел. Они свидетельствуют о начале самостоятельного изготовления железных наконечников стрел поволжскими ананьинскими племенами.

Собственно черешковые железные наконечники стрел открываются серией лавролистных наконечников с выраженным черешком. Последние или вытянуто-прямоугольные, даже с небольшим расширением к концу (тип II, 2а), или вытянуто-суженные к концу (тип II, 2б). Первый вариант наиболее многочисленный — он представлен 17 экз., в том числе 16 экз. из Ст. А, пп. 569 (2 экз.), 570, 572, 575 (2 экз.), 578, 613, 625, 629, 780 (2 экз.), 868, 889 (рис. 79, 5) и 1 из Ак. п. 83. Такие наконечники стрел, очевидно, начинают бытовать довольно рано — VIII–VII вв. до н. э., о чем свидетельствуют их находки вместе с ранними формами акозинско-меларских кельтов типа I, 1Ад (Ст. А, п. 572). Но такими наконечниками пользовались и позднее, вплоть до конца VI — начала V в. до н. э. — см. п. 889 Ст. А с железным наконечником копья типа II, 1Б.

Тип II, 2б представлен одним довольно крупным наконечником стрелы с приостренно-сужающимся черешком (рис. 79, 6). Его длина — 85 мм. Происходит он из кв. И/2 раск. II 1969 г. Ст. А.

Тип II, 3 включает в себя короткие наконечники стрел с прямоугольным черешком и листовидным пером, расширенным в нижней части (рис. 79, 7, 8). Их 5 экз. — все из Ст. А, пп. 554 (2 экз., рис. 79, 8), 889 (2 экз., рис. 79, 7) и раскоп 1969 г. Погребение 554 акозинско-меларским кельтом типа I, 1Бг датируется VIII–VII вв. до н. э., а погребение 889 — VI — началом V в. до н. э. Этим же временем следует ограничить бытование указанных стрел.

Тип II, 4 объединяет черешковые наконечники стрел, у которых плоское перо имеет ромбовидную форму — симметричную (II, 4а) или асимметричную (II, 4б). Первый вариант (II, 4а) представлен 3 экз.: 2 — из Ст. А, пп. 575 и 754 и 1 — из Ак, п. 87 (рис. 79, 5). В последнем случае встречен с железными удилами VI в. до н. э. Второй вариант (II, 4б) характеризуется 4 экз. — все из Ст. А, пп. 575, 578, 780 и раскоп 1969 г. (рис. 79, 10).

Тип II, 5 представлен черешковыми наконечниками, имеющими плоское перо подтреугольных очертаний. По форме основания пера выделяется три варианта.

II, 5а — перо переходит в черешок плавным спуском (рис. 79, 11). Всего таких наконечников 14 экз., в том числе 12 экз. из Ст. А, пп. 595 и 613. В последних встречены с ранними акозинско-меларскими кельтами типа I, 1Ад.

II, 5б — основание пера плоское, и оно переходит в черешок уступом под прямым углом (рис. 79, 12, 13). Известно таких наконечников 6 экз., в том числе: 5 — из Ст. А, пп. 603, 605 (2 экз., рис. 79, 12, 13), 614, 704; 1 — из городища Ройский Шихан. В Ст. А. пп. 605 и 704 встречены с ранними акозинско-меларскими кельтами.

II, 5в — основание пера вогнуто к перу, и края перехода к черешку приобретают форму боковых шипов. Известен 1 экз. из Ст. А, раскоп 1969 г. (рис. 79, 14).

Тип II, 6 — оригинальный и единственный экземпляр наконечника стрелы с листовидным пером и черешком, имеющим на конце выем, напоминающий «рыбий хвост» (рис. 79, 4). Происходит из Ст. А, п. 595, где найден с наиболее ранним типом (I, 1Ад) акозинско-меларского кельта, датированного VIII в. до н. э. Подобные стрелы у савромат[825] и у дьяковцев[826] датируются не раньше IV в. до н. э.

Тип II, 7 — двушипный наконечник стрелы с уплощенно-ромбическим сечением пера и округлым сечением длинного черешка (рис. 79, 15), происходящий из Волосовского могильника (коллекции ГИМ, 50024), очевидно, является прообразом раннедьяковских железных наконечников стрел с линзовидным сечением пера[827].

Тип II, 8 — шиловидные наконечники с округлым сечением пера и уплощенным — черешка (рис. 79, 16). Известно 2 экз. из Ст. А, пп. 301, 609. Аналогий не имеет.

Таким образом, проведенный анализ состава и характера наконечников стрел, встреченных в раннеананьинских памятниках, показывает большое их разнообразие и наличие, особенно среди каменных, костяных и железных наконечников стрел специфичных образцов, характерных для раннеананьинской культуры.

Как считала А.В. Збруева, «кроме лука и стрел, оружием дальнего боя в ананьинском обществе служили пращи»[828]. Кроме отмеченных ею находок в Зуевском могильнике пращевых камней, следует еще указать на новые находки, в том числе на два правильно-округлых каменных шара диаметром 44–45 мм из п. 200 Тетюшского могильника (рис. 29, 6, 7), датированного всем комплексом находок временем не позже VII в. до н. э.

Щиты.

Защитное оружие не было характерно для ананьинцев, так же, как и для их предков, и для их потомков. Так, ни марийцы[829], ни мордва[830], ни другие местные народы края практически не употребляли щитов и доспехов. Отдельные защитные предметы — шлемы, кольчуги — начинают появляться в Волго-Камье лишь в эпоху переселения народов, да и то лишь в районах контактов местного населения с пришлыми племенами, например, у азелинцев[831].

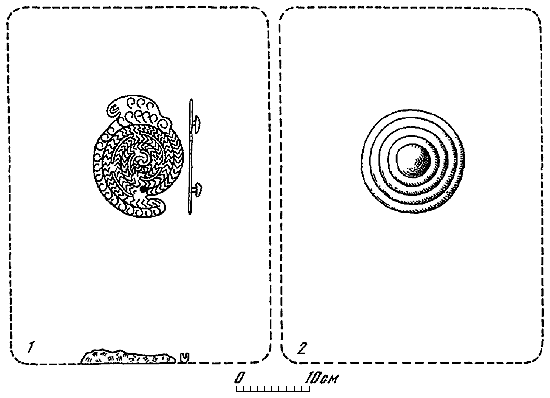

В раннеананьинских памятниках известно несколько случаев находок остатков деревянных щитов с металлическими накладками. Наиболее интересной в этом отношении представляется находка в п. 704 Ст. А, где ближе к нижнему левому углу могильной ямы под правой бедренной костью погребенного прослежен был тлен от деревянного щита, обшитого кожей и имевшего прямоугольную форму (48–50×38-40 см). Нижний край щита был окован железной полоской, а в центре, но ближе к верхнему краю находилась плоская бронзовая накладка с двумя заклепками с задней части, лицевая сторона которой изображает свернувшуюся клубком змею (рис. 80, 1). Украшение ранних щитов накладными изображениями, по мнению Е.В. Черненко, начинается в VI–V вв. до н. э.[832] П. 704 Ст. А по комплексу (биметаллический кинжал, акозинско-меларский кельт II, 1Ад, бронзовые наконечники стрел типа I, Б9а) датировано VII в. до н. э. Остатки другого щита в виде пятна древесного тлена подчетырехугольной формы (50×60 см) были прослежены в яме п. 513 Ст. А. В центре пятна находилась ступенчато возвышающаяся к середине бронзовая бляха (умбон) диаметром до 13 см (рис. 80, 2). Щиты с бляхами-умбонами в центре широкое распространение получают в Передней Азии в конце эпохи бронзы[833]. Возможно, остатками щитов с бляхами-умбонами посередине являются близкого типа бляхи из п. 3 Лг.[834] и из п. 3 Мл. Волосовского могильника[835]. В обоих случаях эти остатки, так же, как и в п. 704 Ст. А. лежали на правой нижней стороне костяка или могильной ямы.

Рис. 80. Реконструкция раннеананьинских щитов (Ст. Ахмыловский могильник).

1 — погр. 704; 2 — погр. 513.