Для всех отмеченных видов погребений, кроме формы, размеров, направления могильных ям, можно выделить еще несколько общих особенностей. Так, в большинстве случаев погребенные сопровождаются вещами — оружием, орудиями труда, украшениями тела и костюма, реже — посудой и костями животных. Последние почти во всех могильниках состоят из определенного вида — это плечевая кость лошади (в мужских погребениях) или коровы (в женских погребениях), т. е. остаток от наиболее вкусной части туши, переднего окорока с грудинкой. Обычно, этот кусок мяса клали в изголовье иногда на 10–15 см выше погребенного, в засыпи. Последнее имеет этнографическую параллель — вятские марийцы, когда слегка закидывали землей покойника, кололи какое-нибудь животное, съедали его, а кости сбрасывали в могилу[287]. У мордвы над мужской могилой съедали лошадь, а над женской — корову[288].

В засыпи почти всех раннеананьинских могил, вне зависимости от того, были ли над могилой сгоревшие остатки наземных конструкций или нет, встречаются углистые вкрапления. Очевидно, они связаны с ритуальными кострами, которые зажигались сородичами погребенных при погребальных обрядах. С поминальными обрядами, проходившими в определенные сроки после погребения, очевидно, связаны остатки костей животных, обычно черепа или зубы лошадей и коров, обломки керамики, найденные на уровне древнего горизонта почти во всех раннеананьинских могильниках.

Почти все эти обряды производились и в том случае, если совершалось символическое погребение, т. е. захоронение вещей умершего на стороне человека, тело которого не было разыскано. На всех широко исследованных раннеананьинских могильниках зафиксированы так называемые кенотафы, т. е. могильные ямы, не содержащие следов человеческого тела.

Очевидно, ранние ананьинцы, также, как и позднее ханты и манси, если не могли доставить на кладбище тело умершего на стороне человека, то «устраивали на родовом кладбище фиктивные похороны…»[289], т. е. «в лодку (или гроб) клали вещи покойного и хоронили его»[290].

Материальная культура раннеананьинского времени

Большое число закрытых комплексов, выявленных в раннеананьинских могильниках, дает возможность представить оригинальную культуру раннеананьинского населения, а также проследить историю ее формирования. Наличие количественно значительного материала, например, одних только кельтов раннеананьинского времени известно более 600 экз., позволяет оперировать большими числами и тем самым в известной мере избежать субъективности в оценке изучаемых данных.

В настоящей главе мы остановимся на характеристике и в связи с этим на типологии вещевого материала, подразделенного по функциональному назначению предметов на орудия труда, оружие, конскую узду и посуду. Разбор и классификация огромного числа украшений, деталей одежды, бытовых и туалетных предметов, так же, как и орнамента, должны стать темой самостоятельного исследования.

В ряде случаев трудно выделить функциональное назначение предмета, например, втульчатые топоры-кельты могли быть и орудиями труда, и оружием. Поэтому исходя из определяющего назначения предмета, топоры-кельты, будучи в большинстве случаев орудиями труда, рассматриваются в разделе «Орудия труда» и т. п. Начальная типология раннеананьинских материалов была в свое время предложена А.В. Збруевой[291] и мной[292] на количественно ограниченном материале. Накопление большого числа новых данных, особенно в связи с исследованием таких крупных раннеананьинских памятников, как Ст. Ахмыловский, Тетюшский и других могильников, позволило не только уточнить, но в большинстве случаев и создать новую классификацию и типологию. Параллельно с нами подобную работу проводил В.С. Патрушев, давший классификацию и типологию отдельных групп предметов из раннеананьинских памятников Марийского Поволжья (бронзовых кельтов, наконечников стрел, керамики и т. п.)[293]. Однако учитывая, что настоящая работа посвящена характеристике всего известного в настоящее время раннеананьинского комплекса, т. е. далеко выходит за пределы Марийского Поволжья, в абсолютном большинстве случаев пришлось создавать новую классификацию и типологию раннеананьинских предметов. В основу предлагаемой классификации положена принятая в советской археологии система классификации и определения типологических единиц, т. е. выделяются следующие убывающие по величине определения таксономы — группа, категория, тип, вид, разновидность, вариант[294]. При указании местонахождения предмета для обозначения памятников или коллекций с массовым содержанием раннеананьинских предметов приняты следующие сокращения: Ст. А — Старший Ахмыловский могильник; Ак — Акозинский могильник, Мр — Морквашинский могильник; Тт — Тетюшский могильник, Пл — II Полянский могильник, Нм — I Новомордовский могильник, Ан — Ананьинский могильник, Лг — Луговской могильник, ТЕ — Таш-Елгинский могильник; ГМТР — коллекции Госмузея Татарской АССР, ГИМ — Гос. исторического музея, АК — археологического кабинета ИЯЛИ КФАН СССР, АКУ — археологического кабинета Казанского университета, CZ — коллекция В.И. Заусайлова, хранящаяся в Национальном музее Финляндии; сокращения «п» — погребение (цифра за ним обозначает номер погребения), «н» — отдельная находка (иногда с указанием раскопа и квадрата).

Орудия труда

В эту группу входят бронзовые и железные топоры (втульчатые и проушные), тесла, ножи, наконечники мотыг, серпы, зернотерки, иглы и шилья, рыболовные крючки и пр.

Наиболее массовую серию, как отмечалось выше, составляют топоры, а среди них топоры-кельты.

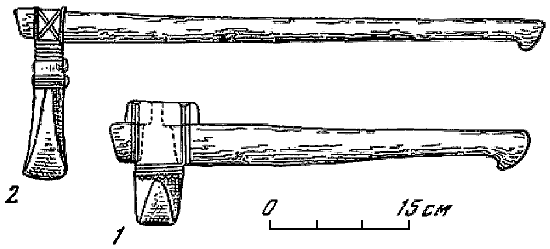

Кельты по форме подразделяются на две большие группы — раннеананьинские и акозинско-меларские[295]. По способу прикрепления рукоятки и по функциональному назначению эти орудия единой категории — они служили для выполнения рубящих ударов, т. е. могли быть и орудиями труда, и оружием, а к рукояти-топорищу прикреплялись при помощи вертикального клина-переходника (рис. 40)[296]. В.С. Патрушев предполагает, что кельты акозинско-меларского типа употреблялись в основном в качестве боевого оружия, тогда как кельты ананьинского типа — в качестве рабочих топоров[297]. Однако практическое отсутствие совместного нахождения акозинско-меларских и ананьинских кельтов в одном комплексе и нередкое положение первых в женских захоронениях заставляют предполагать их преимущественное использование в качестве рабочих топоров. В пользу этого свидетельствует и то, что более поздние уже железные с трубчатой втулкой кельты местного края, широко представленные в раннемарийских, раннемордовских и других памятниках вплоть до X–XI вв. н. э., использовались в основном в качестве рабочих топоров[298].

Рис. 40. Крепление топоров-кельтов ананьинского (1) и акозинско-меларского (2) типов (по В.С. Патрушеву).

Раннеананьинские кельты.

Раннеананьинские кельты, бытовавшие в VIII–VI вв. до н. э., представлены всего 402 экз. металлических изделий[299], в том числе из закрытых комплексов — 246 экз. и части створок от 5 литейных форм. Это уплощенные и подпрямоугольные в плане рубящие орудия высотой 48–94 мм при ширине у края втулки 38–59 мм и ширине лезвия 34–58 мм. К лезвию, имеющему слабо округленное очертание, тулово кельтов всегда немного суживается. В большинстве случаев широкая плоскость украшена рельефным рисунком.