Делаем вывод: после эпохи «пускового» культурогенеза скорость эволюции на её переднем крае с «текущим» культурогенезом увеличилась более чем в сто раз.

Здесь и ответ на вопрос: какие важнейшие интеллектуальные качества для человека?

Высокая поисковая активность и развитая рефлексия.

Именно они во многом составляют суть «текущего» культурогенеза.

2.2. Последний локальный транссамоорганизационный переход к культуре. Становление высокой прикладной когнитивной мобильности и осознаваемой субъектности. Формирование гиперцикла нофуком человека современного типа

Без возврата к основам культуры невозможно творить для будущего.

Сергей Эйзенштейн

Упорядочивая свои знания о развитии протокультуры к культуре, мы видим, что как бы сама Логика Бытия подсказывает нам, где разумно провести (пусть даже и условно) рубеж, по которому мы будем разделять протокультуру от культуры. Какая организованность неокортекса (если уж он у нас главный герой становления человека) должна состояться, чтобы это позволило считать, что ДО неё – у нас ещё гоминид (пусть поздний, со всеми атрибутами человека (но всё же ещё не человек), а что ПОСЛЕ неё – уже человек? Тот самый, как мы говорим «современного типа» и которого привыкли считать своим прямым биологическим предком. Того, которого назвали 3Homo Sapiens»!

Оказывается, в созревании неокортекса есть такой (условно назовём его) «локальный» транссамоорганизационный переход, после которого нашего предка у нас принципиально больше оснований называть его «современно культурным» со всеми вытекающими последствиями.

Этот транссамоорганизационный переход – возникновение в когнитивной организации высокой прикладной когнитивной мобильности. Между ранее относительно независимо (или может быть так: слабо связанными) работающими когнитивными «блоками». Такой транссамоорганизационный (фазовый, то есть сравнительно быстрый) переход произошёл примерно 40 тысяч лет назад. После этого перехода мы особей III уровня организации называем уже не гоминидами, а людьми.

До эволюционно-исторической отметки примерно в 40 тысяч лет был период относительно плавного развития. Археологические находки свидетельствуют, что культура тогда была однообразна. Для изготовления инструментов поздние гоминиды использовали только камень или дерево, а не кость, слоновьи бивни или оленьи рога. Во-вторых, наши далёкие предки пользовались простым универсальным топором, но никогда не изготавливали топоры или какие-либо другие инструменты для определенных целей. Все наконечники стрел имели один и тот же размер и были сделаны одинаково. В-третьих, ещё не было инструментов, состоящих из нескольких частей, таких как гарпун инуитов, с тяжелым каменным наконечником, с древком из слоновой кости, с ремнями для его возвращения и наполненные воздухом мешки из тюленьей кожи, позволяющие ему оставаться на плаву после броска. И наконец, в то время не было никаких признаков живописи, деко – рирования или религии.

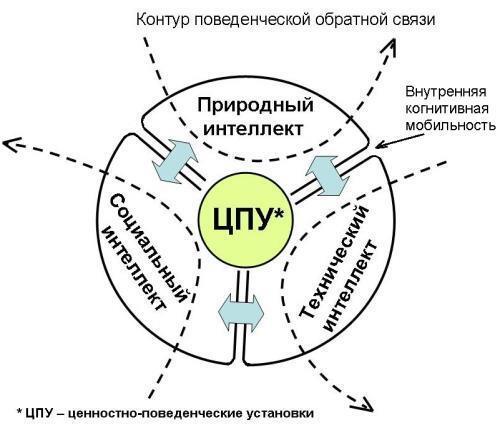

Стивен Митен, специалист по когнитивной археологии, объясняет период культурного однообразия тем, что у гоминида мозг работал тремя главными «интеллектуальными блоками», которые в ту эпоху действовали относительно независимо друг от друга. Первый блок – это природный интеллект, с которым его владелец понимал погоду и географию; находил зверя по следам и определенным приметам, ориентировался в своей среде обитания. Второй блок – это блок 3технического интеллекта». С ним человек знал, что следует делать с предметами, такими как камни, и как превращать их в ножи и топоры. Третий блок – социальный интеллект, он есть и у стайных животных. С социальным интеллектом индивид взаимодействовал с сородичами, разбирался в своих и чужих чувствах, понимал иерархии доминирования и подчинения, осваивал ритуалы ухаживания и воспитывал детей.

Гоминид потому и гоминид, а не человек, что его мозг из этих трёх интеллектуальных блоков не созрел к тому, чтобы работать единым целым. Гоминид не обрабатывал кости или слоновьи бивни из-за того, что технический и природный интеллекты у него не взаимодействовали. По той же причине у них не было специальных видов инструментов для разных целей. Так же отдельно действовали социальный и технический интеллекты, поскольку археологи не находят никаких бус, подвесок или других украшений, обозначающих социальную принадлежность, религию и ст атус использовавшего их индивида.

К эволюционно-исторической отметки примерно в 40 тыс. лет назад мозг созрел и в нём произошёл транссамоорганизационный переход. Мозг научился функционировать как единое целое, и это произошло без каких-либо заметных изменений его размера. Насколько при этом изменилась генетическая программная организованность, сказать пока трудно, но скорее всего тоже изменилась. Человек стал способен изготавливать сложные инструменты по существенно более сложным технологиям, а так же предметы искусства, что говорит о соединении всех трех типов интеллекта. Так, фигурка человека-льва, найденная на юге Германии, представляет собой вырезанный из кости предмет (технический интеллект), изображающий тело человека (социальный интеллект), соединенное с головой льва и хоботом мамонта (природный интеллект). Во Франции ученые находят сделанные из слоновой кости бусы, выполненные в виде морских раковин (смешение природного исторического и технического интеллекта), наскальные рисунки (известные всем по пещере Кро-Маньон). Что касается инструментальной культуры, то, например, наконечники копий охотники стали изготавливать с учетом размеров добычи, толщины её шкуры и среды обитания. Были изобретены лодки, позволявшие выходить в море. Появились украшения, сложная, сшитая иглами одежда и, что очень важно, захоронения в земле. Археологи находят в них скелеты животных – запас еды для загробной жизни, что говорит о возникновении простейшей религии – тотемизма. В ней человек идентифицировал себя с тотемным животным, благодаря чему видел естественный смысл своей социальной природы.

Стивен Митен считает, что вся эта творческая деятельность возникла потому, что мозг стал способен к «внутренней когнитивной мобильности». Возникновением когнитивной мобильности объясняется одна из главных тайн доисторической эпохи, а именно неожиданный бурный рост культуры. Соединение интеллектуальных блоков в мышлении привело к принципиальной реорганизации мозга и сделало его намного более эффективным. Такое эволюционное явление даёт нам все основания говорить о превращении позднего гоминида в первобытного, но человека. Того Homo Sapiens’a, которого мы знаем сегодня и к которому себя причисляем. [7]

Обрати внимание, Читатель, что Стивен Митен в своей работе пользуется термином просто «когнитивная мобильность». Я, автор, считаю, что в пользование этого термина необходимо внести существенные дополнения.

Во-первых, когнитивная мобильность, какая-никакая, до этого транссамоорганизационн ого перехода всё же была. Мозг в любом случае функционирует как единое целое. Другое дело, что она была низкой, а после перехода стала высокой.

Во-вторых, Стивен Митен, рассматривая функционирование мозга, не имел в виду, что когнитивная мобильность может быть не только внутренней, но и внешней. С той или иной скоростью между собой могут взаимодействовать не только отдельные блоки головного мозга, но и от – дельные субъекты. Если мы оцениваем скорость и насыщенность межличностного общения, то в этом случае тоже можем пользоваться термином «когнитивная мобильность», но только с прилагательным «внешняя». Тем более у нас в ходу есть понятие «социальный интеллект» как «интеллект социума».