Рис. 5. И. Е. Репин. Эскизы к картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (запорожский казак в шапке; писарь; запорожский казак с обнаженной грудью; мужская фигура в профиль), конец 1880-х годов (на эскизе указана ошибочная дата). Бумага, графитный карандаш. 25x34,8 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Заимствуя термин из эстетической теории эпохи Возрождения, я называю это явление – порой противодействующее, порой примиряющее сравнение форм художественного представления – парагон {paragone). Как правило, понятие парагона трактуется довольно широко как сравнение различных видов искусства; хотя его корни уходят в античные атлетические и художественные состязания (агоны), парагоны приобретают известность за счет споров о статусе различных искусств и их иерархии в эпоху Возрождения, когда акцентируется их соревновательное начало. К примеру, в своем хорошо известном парагоне Леонардо да Винчи говорит в пользу превосходства живописи над поэзией на основании более непосредственного и научного обращения к природе[3]. «Между воображением и действительностью существует такое же отношение, как между тенью и отбрасывающим эту тень телом; и то же самое отношение существует между поэзией и живописью, – утверждает Леонардо. – Ведь поэзия вкладывает свои вещи в воображение письмен, а живопись ставит вещи реально перед глазом, так что глаз получает их образы не иначе, как если бы они были природными» [Да Винчи 1934: 60].

В картине Репина – возможно, наиболее остро это чувствуется в серой тени, отбрасываемой на белую бумагу рукой писаря, – зритель слышит эхо того парагона прошлого. Аналогия Леонардо остается в силе: на бумаге, в словесной форме, яркие детали исторической драмы становятся просто тенями, прошедшими сквозь фильтр, опосредованными и преломленными. На самом деле, даже в настойчивой материализации тени руки на картине и отражении письма на стеклянной поверхности мы видим демонстрацию стремления к превосходству. Картина заявляет о своей способности сделать настоящими и неизменными наиболее неуловимые феномены действительности, превращая тени и отблески света в тактильные, твердые живописные формы. Или словами Леонардо: «…твоему языку воспрепятствует жажда, а телу – сон и голод раньше, чем ты словами покажешь то, что в одно мгновение показывает тебе живописец» [Там же: 61].

Для понимания реалистического парагона Толстого обратимся ко второму листу бумаги. Именно здесь, в одном наглядном примере из всего романа «Война и мир», мы начинаем понимать принципиальную дистанцию между двумя художниками. Сама по себе карта Бородинского сражения не представляет собой ничего особенного: это достаточно схематичный набросок наиболее важных топографических ориентиров с двумя наборами прямоугольников, которые обозначают «предполагаемое» и «действительное» расположение французской и русской армий. Включенная как есть, после суровой критики описания сражения историками, карта обнаруживает все недостатки определенных видов репрезентации, поскольку она потеряна во времени и пространстве, и сообщает нам очень мало относительно того, что на самом деле случилось в том роковом августе. Любое непрерывное повествование или «высшее значение» растворяется в наборе линий и точек.

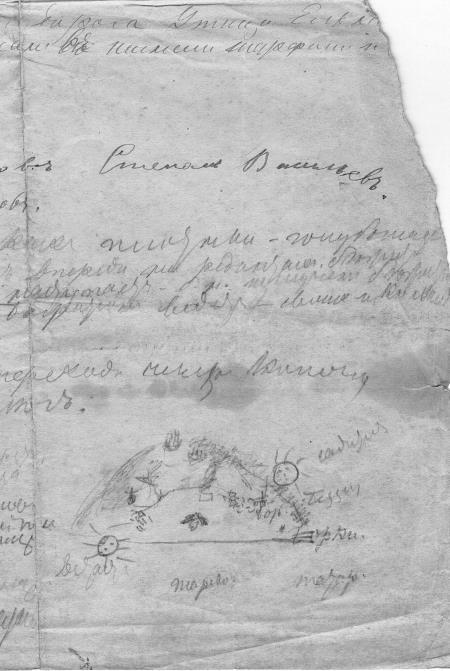

Как и в случае с Репиным, подготовительная работа к роману Толстого говорит нам нечто большее. В наброске, который автор сделал сам во время поездки в Бородино в 1867 году, земля вздымается и превращается в полукруглый холм, тщательно выписанный извилистой линией и пятнами быстрых карандашных царапин (рис. 6). Хотя основные ориентиры подписаны, общее впечатление от этого наброска – это ощущение пространства, объема округлого холма и представление позиции смотрящего по отношению к этому холму. Из писем и воспоминаний ясно, что Толстой ездил в Бородино посмотреть, как это место выглядело и ощущалось в разные моменты времени и с разных ракурсов. И вот мы видим, как в лучах двух солнц – встающего в нижней левой части листа и заходящего в правой верхней – сжались многие часы, минуты и секунды того исторического дня.

Рис. 6. Л. Н. Толстой. Черновая запись о поездке в Бородино 25–27 сентября 1867 года (фрагмент). Текст и рисунок Л. Н. Толстого, часть текста записана С. А. Берсом. Отдел рукописных фондов Государственного музея Л. Н. Толстого, Москва, Ф. 1, Рукопись 23, № 9194/21

Больше всего поражает в этом наброске то, что, несмотря на его крохотный размер, незаконченность, условность, он воспроизводит ход событий в историческом месте, сворачивая пространство, время и движение в одно изображение. И если Толстой уменьшает роль этих динамических визуальных элементов в окончательной версии карты, то что это означает? Частичный ответ предлагается повествователем при совмещении «настоящих» испытаний военной кампании с испытаниями, где посредником выступает графическое изображение: «Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую-нибудь кампанию на карте» [Толстой 1928–1958, 11: 271]. Главнокомандующий, продолжает он, никогда не бывает вне сражения: он «всегда находится в средине движущегося ряда событий» [Там же]. Согласно Толстому, такой «движущийся ряд событий» может быть воспроизведен в романе, и в частности, в его конкретном виде реалистического романа, но не на картине. И это динамическое выражение он и стремится подчеркнуть, противопоставляя повествование статическому визуальному изображению. Даже два солнца на начальном наброске Толстого, несмотря на свою притягательность, не предлагают абсолютно ни «малейшего подобия» временному движению, причинно-следственной связи и прожитым перспективам романного повествования.

Развитие русского реализма, как я утверждаю, можно различить именно в такие моменты эстетического самосознания. Запуская большие сдвиги в истории родственных искусств – от свободного соединения живописи и поэзии, предлагаемого формулой ut pictura poesis до более жаркого состязания за превосходство в парагоне Леонардо и, наконец, до установления Лессингом предписывающих и охраняющих границ – эти моменты взаимодействия искусств приводят эмоциональные аргументы в пользу связанного с ними реализма, выражая при этом относительный оптимизм или расхождение с его социальноисторическим контекстом. На следующих страницах мы увидим, как писатели натуральной школы и художник Павел Федотов, движимые духом демократического единения, берут за основу схожий всеобъемлющий подход для соединения слов и образов ради достижения миметической задачи искусства. Но когда в эпоху реформ появляется трещина в общественном устройстве, обозначенная Горацием эквивалентность уступает место разделению. Не столь явно антагонистичные, но, безусловно, осознающие различие своих изобразительных возможностей, ранние романы Ивана Тургенева и картины Василия Перова умело управляют границами между визуальными и вербальными способами изображения для достижения максимального иллюзионистического и социального эффекта. Для Толстого и Репина, а также для Достоевского, эти границы между искусствами дают повод для более напряженных эстетических споров и предлагают возможность детального исследования истории, общества и веры. И действительно, как мы увидим, все трое включаются в исследование границы между родственными видами искусства – иногда полемически, в некоторых случаях в своих целях, но никогда снисходительно – чтобы создать реализм, стремящийся выйти за рамки объективности натуральной школы и идеологии критического реализма и перейти в намного более глубокие эпистемологические плоскости.

Дерзость реализма

Реализм XIX века, в основном из-за его очевидного статуса предшественника социалистического реализма, привлекал постоянное и по большей части неприкрыто положительное внимание в ученой среде и народных массах в Советском Союзе на протяжении XX века[4]. И возможно, благодаря настойчивым стремлениям изучения романа как явления, не говоря уже о высокой оценке таких модернистов, как Вирджиния Вулф: «…можно рискнуть, заявив, что писать о художественной прозе, не учитывая русской, значит попусту тратить время», – пишет она в 1919 году, – русская литература заняла прочное место в западноевропейском литературном каноне [Вулф 1986:475]. В отличие от литературы живопись русского реализма не обладает столь же благополучной судьбой (хотя и отмечена западными специалистами по русскому искусству[5]). Тем более любопытно и немного шокирующе встретить имя Репина в знаменитом эссе критика и теоретика искусства Клемента Гринберга «Авангард и китч», опубликованном в журнале «Партизан Ревью» (Partisan Review) в 1939 году. Что особенно важно, русский живописец упоминается не вскользь, а в контексте довольно обширного сравнения различных художников, и сопоставляется не с кем иным, как с Пабло Пикассо. Может показаться, что в целом малоизвестная традиция русской живописи XIX века случайно попала в этот контекст, но ниже мы с большим удовольствием читаем: «Посмотрим, например, что происходит, когда невежественный русский крестьянин… стоя перед двумя полотнами, одно из которых написано Пикассо, а другое – Репиным, сталкивается с гипотетической свободой выбора» [Гринберг 2005: 54][6]. Здесь воодушевление ослабевает: мы начинаем беспокоиться, что сравнение может оказаться не столь позитивным. И действительно, начиная следить за мысленным экспериментом Гринберга, мы узнаем, что русскому крестьянину вполне нравится Пикассо, он даже ценит в нем что-то вроде стилистического минимализма религиозной иконографии, но, стоя перед батальной сценой Репина, крестьянин очарован. Он «узнает и видит предметную среду так, как он узнает и видит ее за пределами живописного изображения. Разрыв между искусством и жизнью исчезает, как исчезает и необходимость принимать условность» [Гринберг 2005: 54]. Подводя итог своей гипотетической выставке, Гринберг пишет, что «Репин переваривает искусство за зрителя и избавляет его от усилия, обеспечивает ему короткий путь к удовольствию, избегая того, что по необходимости трудно в подлинном искусстве. Репин, или китч, – синтетическое искусство» [Там же].