Снегопад прекратился ровно в полночь, т.е. как раз в момент наступления Нового года, но почти тут же опустился туман, в котором двигались, постоянно меняя галсы (т.е. курс судна относительно ветра), чтобы избежать столкновения со льдами. При этом, «когда паруса заполаскивало и приводило весь такелаж в движение, падали с оного ледяные сосульки и лёд, намёрзший около снастей; обмёрзшие верёвки казались продёрнутыми сквозь стеклярус толщиной от полуторы до двух линий (0,38 – 0,5 см – А.Л.). Служители каждый час на вантах и стень-вантах околачивали лёд драйками».

Эти перечисленные Беллинсгаузеном в его книге трудности не помешали морякам по возможности торжественно встретить Новый год. На «Востоке» «.. все служители с утра оделись в мундиры… Поутру был завтрак, чай с ромом: к обеду добрые щи с кислой капустой и свининой; после обеда сверх обыкновенной порции дано по стакану горячего пунша, а к вечеру перед кашей, из сорочинского пшена (риса – А.Л.) приготовленной, по стакану гроку (грогу – А.Л.); все служители были здоровы и веселы на обоих шлюпах; мы жалели только, что по причине опасного положения и дурной погоды не могли день Нового года провести вместе с капитаном Лазаревым и господами офицерами шлюпа «Мирный».

На «Мирном» же 1-й день января начался отнюдь не празднично. Из воспоминаний мичмана П.Новосильского: «Поутру, во время молебствия, когда преклонили колена, закричали: «Всех наверх!» Выбежали на палубу и видим пред самым носом страшной высоты ледяной остров. Мы успели, однако ж, вовремя от него поворотить и избавиться от кораблекрушения. Во весь день слышен был с разных сторон глухой шум, оттого ли, что ледяные громады перевёртывались, так что верхняя их часть погружалась в воду, … или ледяные горы… разбивались одна о другую.

Дурная, туманная погода не дозволила нам повести этот день на «Востоке»; впрочем, у нас всё было по-праздничному, несмотря на то, что мы находились на далёком юге, занесённые со всех сторон льдом… Матросы одеты были в мундиры, имели праздничный обед; им дано было по стакану горячего с сахаром и с лимоном пуншу, и, несмотря на действительную опасность нашего положения, все служители были бодры, смотрели молодцами и провели день весело».

2-го (14-го) в 11 часов, приблизившись к мысу Бристоль, начали, лавируя, обходить берег с восточной стороны, где Кук его не осматривал. Пройдя четырьмя галсами, миновали восточную оконечность суши, после чего сомнений не осталось: «мыс» Бристоль, как и «мыс» Монтегю, оказался островом. Продолжая путь на юго-запад 14°, в 16.30 «усмотрели» на том же зюйд-весте, но в 44° берег, названный Куком Южной Туле (по аналогии с просто Туле – так древние римляне называли Исландию, которую считали самой северной страной мира). Вблизи этого берега, среди плававших повсюду льдов, имея с левой стороны от своего судна «бесконечное льдяное поле, и в средине оного местами льдяные острова разных видов и величины», Беллинсгаузен сделал окончательный вывод относительно так называемой Сандвичевой земли:

«Берег Тюле (Туле – А.Л.) состоит из одного камня и трёх небольших островов40, из коих один меньше каждого из двух. Острова сии высоки и неприступны, широта их 59°26’ южная, долгота 27°13’30” западная. Средний, самый большой,… назван мною островом Кука, в честь великого мореплавателя, который первый увидел сей берег и почитал оный южнее всех прочих земель, в Южном полушарии существующих. … Между двумя большими островами находится камень: все 3 покрыты льдом и снегом. Капитан Кук по причине дурных погод держался неблизко к островам Тюле и Монтегю, а потому льды между оных показались ему берегом, который и назван в честь бывшего тогда 1-м лордом адмиралтейства его покровителя, лорда Сандвича. Капитан Кук первым увидел сии берега, и потому имена им данные должны остаться неизгладимы, дабы память о столь смелом мореплавателе могла достигнуть до позднейших потомков. По сей причине я называю сии острова Южными Сандвичевыми островами».

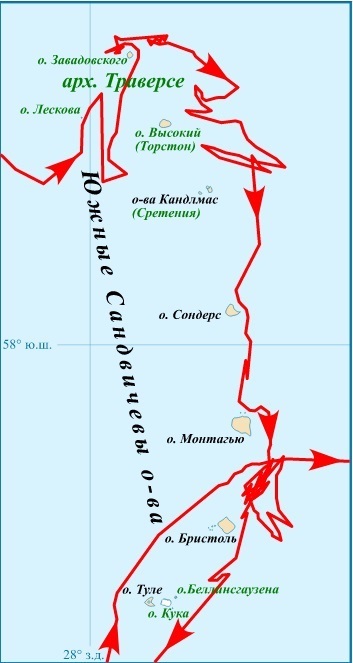

Рисунок 34. Маршрут экспедиции Беллинсгаузена – Лазарева у Южных Сандвичевых островов. Видоизменённый фрагмент изображения «Маршрут первой русской антарктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в 1819—1821 годах». Авторство: Kaidor. CC BY-SA 4.0. Это векторное изображение содержит элементы, заимствованные из другого изображения:, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78057591

Идя по-прежнему на зюйд-вест, моряки видели слева «сплошной лёд, составленный из плоских, один на другом в разных положениях находящихся кусков, а местами в середине поля большие, различного вида льдяные острова, из коих некоторые имели цвет бирюзовый, по моему (Ф.Ф.Беллинсгаузена – А.Л.) мнению, от того, что льдина, потеряв равновесие, повернулась частию вверх и не успела ещё на воздухе побелеть». С правого борта, на западе дрейфовали огромные айсберги, такие, как встреченный ими в 10 утра того же 3-го (15-го) января, в 5,5 км (3 мили) в длину и ширину: «поверхность… вся ровная, стороны перпендикулярны и с левой стороны, т.е. к востоку, вышиною около 30 футов (9,14 м – А.Л.)». При сравнительно неплохой видимости бóльшие проблемы создавали мелкие льдины: «мы не могли избегнуть, чтоб несколько раз не задеть за те, которые вдоль борта продирались, и местами попортили медь и сорвали головки с медных гвоздей. Повреждение последовало такое малое оттого, что не было никакого волнения, и шлюпы наши шли плавно».

Но все эти приключения и злоключения были лишь прелюдией к по-настоящему серьёзным испытаниям – и по-настоящему великим открытиям.

Глава 8. «Колумб Российский между льдами»

Итак, ещё до наступления 1820 г русские моряки открыли в Атлантике архипелаг Маркиза де Траверсе, а в первые дни нового года установили, что обнаруженная Куком Сандвичева Земля на самом деле – группа островов. Затем Беллинсгаузен и Лазарев пошли на SW, т.е. юго-запад, приступив к выполнению самого важного своего задания.

С каждым днём плыть становилось труднее: мешали то сплошные ледяные поля, то обилие мелких льдин и крупных айсбергов. Когда лавировать между льдами было невозможно, пробовали обойти их, забирая к северу, но стараясь в общем и целом продвигаться на восток, и при каждом казавшемся удобном случае поворачивали к югу. Иногда ложились в дрейф возле айсбергов и отправляли к ним матросов в шлюпках, чтобы нарубить льда (для пополнения запасов пресной воды, из которой, как давно было известно, состоят самые крупные льдины) или добыть пингвинов. Часть последних превращали в чучела, часть шла в пищу; из их шкурок матросы делали фуражки, а сало употребляли для смазывания сапог. Попытки сохранить некоторое количество пингвинов на судах живыми оказались неудачными: от свинины, которой их кормили, птицы заболевали и дохли.

Рисунок 35. Высадка на льдину. Художник П.Н.Михайлов.

8 (20) января имела место настоящая охота на крупного хищника. Вот как она описана в книге Ф.Ф.Беллинсгаузена «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света»:

«… в начале 7-го часа, увидя на низкой льдине морское животное, спустились посмотреть какое, и если удастся, то и застрелить. Господа Игнатьев и Демидов, почитая себя стрелками, зарядили ружья. Шлюп «Мирный» в то же время шёл прямо к помянутой льдине, и, подойдя на ружейный выстрел, с обоих шлюпов сделали нападение. Животное ранено в хвост и в двух местах в голову, льдина покрылась кровью; охотники приязненно спорили, кому должно отнести приобретение добычи, и спор остался нерешённым. Господин Михайлов нарисовал изображение сего животного: оно в длину 12, в толщину в окружности 6 футов (3,66 м и 1,83 м – А.Л.), голова несколько похожа на собачью, хвост короткий, верхняя часть тела цвета серо-зеленоватого с бурыми пятнами, а низ жёлтый. В числе матрозов, служивших на шлюпе «Восток», был один из архангельских жителей; он сказывал, что в их краю называют сие животное утлюгою: кажется, принадлежат к породе тюленей или нерпов. При встрече в Ледовитом океане подобных животных можно ли заключить о близости берега или нет? Сей вопрос остаётся нерешённым тем более, что они могут щениться, линять и отдыхать на плоских льдинах, как мы теперь видели…»