Обоснование выделения специальных норм права связано с выявлением существенной специфики данных норм в сложившейся системе права. Отличительным признаком норм земельного права является наличие специфического объекта регулируемых отношений (земли), особенность которого состоит в сочетании в данном объекте свойств публичного и частного блага. Так же как свойства публичного блага в данном объекте неотделимы от свойств частного блага (образование земельного участка не ведет к утрате им свойств публичного блага), правовые нормы, регулирующие земельно-имущественные отношения, всегда охватывают своим действием и публичные отношения. Так, правовой режим земельного участка как объекта имущественных отношений включает в неразрывном единстве частноправовой режим (например, триаду правомочий собственника земельного участка) и публичный порядок (пользование земельным участком в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, экологические ограничения прав на земельные участки, принудительное изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, а также в связи с ненадлежащим использованием земель).

Таким образом, сложившаяся модель двойственной природы объекта земельных отношений (при условном их разделении для целей дифференциации правового регулирования) не допускает предлагаемую в теории гражданского права дискретность правового регулирования земельных отношений через выделение из сферы земельного права земельно-имущественных отношений и диктует необходимость признания нормой земельного права любого обязательного правила поведения, регулирующего отношения, объектом которых являются земля и земельный участок, что и предусмотрено ст. 6 ЗК РФ.

Нормы земельного права, являясь специальными нормами, имеют специфический правовой механизм действия. В структуре данного механизма можно выделить правовые средства, которыми обеспечивается действие только данных специальных норм права, в частности, передача права собственности от одного публичного образования другому, принудительное прекращение субъективного права ввиду ненадлежащего использования или неиспользования объекта права, специальные ограничения прав ит.д.).

Дискретность земельного участка в системе имущественных отношений (выделение в качестве самостоятельных объектов имущественных прав участков недр, водных объектов (за исключением прудов и обводненных карьеров), возводимых на земельном участке зданий и сооружений) обусловили разделение данных отношений по отраслевому принципу Нормы земельного права имеют приоритет в части регулирования отношений, составляющих предмет земельного права как отрасли права, а именно, при регулировании отношений в сфере использования, охраны земель и оборота земельных участков. В части определения режима использования и оборота объектов недвижимости и природных объектов, признанных самостоятельными объектами прав, нормы земельного права имеют подчиненный характер по отношению к нормам соответствующих отраслей права (например, совершение сделок по поводу зданий и сооружений регулируется гражданским правом, а приобретение прав на земельные участки под этими объектами составляет предмет земельного права). Регулирование использования природных ресурсов, расположенных на земельном участке, также осуществляется преимущественно на основе норм соответствующей отрасли права, если применение земельного законодательства прямо не предусмотрено отраслевым актом природоресурсного законодательства. Например, в соответствии со ст. 7 ЛК РФ лесным участком является земельный участок, который расположен в границах лесничеств, лесопарков и образован в соответствии с требованиями земельного законодательства и Лесного кодекса РФ.

Систематизация норм земельного права в рамках отрасли права осуществляется на основе объединения их в группы и общности норм, к которым относятся институты и подотрасли права. Институт права представляет собой относительно обособленную группу взаимосвязанных между собой правовых норм, регулирующих относительно устойчивую разновидность качественно однородных общественных отношений (институт права собственности на земельные участки, институт ограниченных вещных прав, институты возникновения, изменения и прекращения прав на земельные участки, юридической ответственности за нарушение земельного законодательства и т. д.).

Подотрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих определенную область общественных отношений.

Подотрасль земельного права – правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Выделение данной подотрасли обусловлено закреплением в Земельном кодексе РФ нормы, предусматривающей специальное регулирование данной области отношений. В соответствии с п. 6 ст. 27 ЗК РФ оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

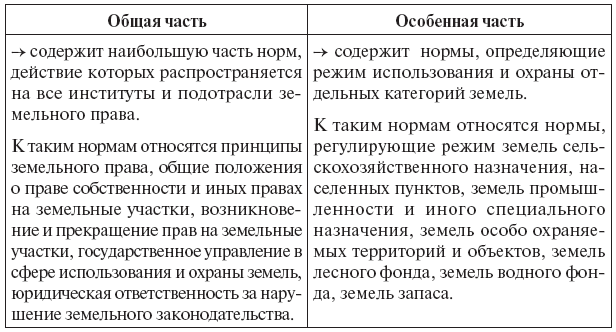

Структурная организация земельного законодательства обусловила выделение в системе земельного права двух частей:

Являясь специальной отраслью права, земельное право тесно взаимодействует с базовыми отраслями права – конституционным, гражданским, административным правом. В системе земельного права получают развитие правовые нормы, содержащиеся в данных отраслях, в частности положение о многообразии форм собственности на природные ресурсы (п. 2 ст. 9 Конституции РФ), нормы о разграничении предметов ведения в сфере регулирования отношений по поводу использования и охраны земель (п. «д» ст. 72 Конституции), вопросы владения, пользования и распоряжения землей (п. «в» ст. 72 Конституции), нормы о праве собственности и других вещных правах (раздел II ГК РФ), нормы, регулирующие порядок организации законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации (Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»), организации местного самоуправления в Российской Федерации (Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

В свою очередь, нормы земельного права получают развитие в рамках других комплексных отраслей права, таких как экологическое, градостроительное, и иных отраслей права.

Система земельного права как науки и учебной дисциплины в целом отражает системное строение отрасти права. Однако, учитывая значимость международного сотрудничества в сфере охраны земель, задачи обеспечения инвестиционной привлекательности использования земель в Российской Федерации, в системе земельного права как отрасли науки и учебной дисциплины выделена также специальная часть, посвященная изучению особенностей правового регулирования земельных отношений в зарубежных странах.

1.5. Принципы земельного права

Принципы земельного права – основные положения, определяющие цели, задачи, порядок и условия правового регулирования земельных отношений.

Принципы права по способу их выражения классифицируются на нормы-принципы и доктринальные принципы. Нормы-принципы получают закрепление в нормативных актах, обладающих наибольшей юридической силой в системе отраслевого законодательства, как правило, имеющих кодифицированный характер. Доктринальные принципы земельного права – это выработанные правовой доктриной суждения о праве, в которых раскрываются смысл и содержание основных положений земельного права.

Основные принципы земельного права получили отражение в виде основных принципов земельного законодательства (ст. 1 ЗК РФ). Перечень данных принципов имеет открытый характер, что предполагает возможность расширения перечня принципов иными федеральными законами (п. 2 ст. 1 ЗК РФ).

В Земельном кодексе РФ закреплены 13 принципов земельного законодательства. Данные принципы по их юридической силе можно разделить на два вида: