Социальная структура карфагенского общества

Являясь развитым рабовладельческим государством, Карфаген обладал достаточно сложной социальной организацией. Все его население делилось на граждан и неграждан. Граждане, к числу которых относились преимущественно свободные жители самого Карфагена, в свою очередь, делились на «могущественных» (аристократию, также называемую в римской традиции, в частности у Юстина, сенатом) и «малых», или плебс. Влияние аристократии основывалось на богатстве, получаемом прежде всего от торговли и обработки земельных владений. Немалую долю дохода некоторым знатным семействам приносило исполнение военных и государственных должностей, открывающее дорогу к присвоению захваченной добычи и банальному казнокрадству.

В состав карфагенского плебса, по-видимому, входили мелкие землевладельцы и торговцы, а также ремесленники, которые могли использовать труд рабов. Несмотря на огромное имущественное неравенство, и плебс, и аристократия были едины в своей принадлежности к карфагенскому гражданству, составлявшему народное собрание и властвующему над всеми остальными массами населения своей страны.

Труднее выявить категории неполноправных жителей и реально занимаемое ими положение в обществе. В первую очередь следует назвать рабов, которых в Карфагене было немало. В рабство попадали вражеские военнопленные и население завоеванных карфагенянами земель. Кроме того, количество рабов пополнялось на соответствующих рынках. В собственности наиболее богатых карфагенских граждан могли находиться десятки тысяч рабов (известно, что Ганнон Великий располагал двадцатью тысячами рабов, из которых сформировал личную армию). Рабский труд использовался главным образом в сельском хозяйстве, а также на рудниках и в строительстве. Часть рабов считалась собственностью государства и использовалась в качестве гребцов на кораблях. Положение рабов было различным, что обусловливалось не только характером выполняемой ими работы (труд на рудниках был, естественно, более тяжелым, чем труд, например, храмовых рабов). Может показаться неожиданным, но рачительные пунийские хозяева относились к ним в среднем более, если можно так выразиться, бережно, чем те же римляне. Некоторые из рабов могли не только заводить законные семьи, но и владеть собственностью, например, участком земли, определенным количеством скота или мастерской. Приносимый ими доход мог даже позволить скопить достаточно средств для выкупа на свободу. Наряду с этим карфагенский раб мог получить свободу и без выкупа, но, по-видимому, и в том и в другом случае его зависимость от бывшего хозяина в определенной степени сохранялась.

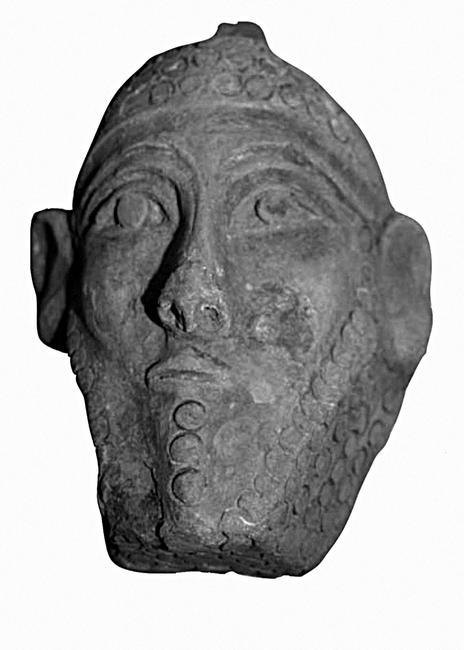

Терракотовая мужская голова. Карфаген, VI в. до н. э. Музей Бардо, Тунис.

Неясен статус другой зависимой категории пунийского населения – так называемых «мужей сидонских» и «дочерей сидонских». Они явно занимали подчиненное положение, но для более подробного его описания информации в источниках недостаточно. Есть предположение, что «сидонскими мужами» становились вольноотпущенники.

Другой неполноправной категорией жителей Карфагенского государства были «боды», то есть слуги. Они считались лично свободными, но при этом зависели от своих покровителей, которые по отношению к ним не имели никаких обязательств. Часть бодов также называлась «сидонскими мужами», а часть «сидонских мужей», соответственно, бодами, так что в их положении было много общего.

Государственное устройство Карфагена

Как и в случае со многими другими аспектами истории Карфагена, недостаточность имеющихся источников вызывает трудности для создания бесспорной реконструкции структуры пунийского общества и государства, поэтому некоторые важные детали вырисовывающейся картины остаются гипотетическими.

На самом первом, весьма коротком этапе своего существования Карфаген представлял собой монархию. Впрочем, основательница города царица Элисса вряд ли пользовалась неограниченной властью, так как есть данные о находящемся при ней совете знати – «принцепсов» (Юстин, XVIII, 6, 1), который, несомненно, оказывал заметное влияние (например, именно «принцепсы» вели переговоры о браке Элиссы с африканским царьком).

Со смертью Элиссы на смену монархии в Карфагене пришла республика, об устройстве которой данных не сохранилось. Осуществивший государственный переворот Малх обладал единоличной властью наподобие какого-либо сицилийского тирана. Утвердившаяся вслед за ним династия Магонидов также занимала особое положение, античными авторами ее представители неоднократно назывались царями, хотя, скорее, речь в данном случае может идти о выборной военной диктатуре.

Окончательное оформление карфагенской республики произошло, очевидно, после отстранения от власти потомков Магона. По определению Аристотеля, это был переходный вариант от монархии к аристократии или демократии, которая клонилась к олигархии.

Источником власти в Карфагене считался народ, то есть граждане, а высшим органом власти – народное собрание. Однако реально повлиять на политику оно могло редко, так как созывалось только в кризисные моменты жизни страны, как правило, тогда, когда другие властные структуры не могли прийти к единому мнению.

Реальной законодательной властью обладал совет, ассоциируемый античными авторами с римским сенатом, из состава которого выделялся комитет, насчитывавший первоначально десять, а впоследствии, возможно с V в. до н. э. (Ливий, XXX, 16, 3), тридцать членов, которые вели всю текущую работу. В нем проходили обсуждение вопросы, которые затем выносились на рассмотрение еще одного совета, состоящего из ста либо ста четырех сенаторов. Возникновение этого властного института относится ко времени сразу после падения династии Магонидов, то есть к середине V в. до н. э. Совет Ста (Ста Четырех) являлся высшим контролирующим и судебным органом государства, в его функции входил также надзор за полководцами. Членов совета выбирали особые комиссии из пяти человек, в греческой традиции называемые пентархиями, которые, в свою очередь, пополнялись путем кооптации из знатнейших аристократических семейств (Аристотель, II, 8, 4; II, 2, 2). Других подробностей о функционировании этих пентархий практически неизвестно, но, очевидно, их полномочия были чрезвычайно широкими, во всяком случае, перед ними держали ответ за свои действия карфагенские военачальники.

Исполнительную власть в Карфагене возглавляли двое суффетов (судьи), переизбираемых каждый год. Впервые эта должность появилась одновременно с Советом Ста. Институт суффетов напоминает римскую систему двух консулов, тем более что исполняемые ими функции были весьма сходны: это в первую очередь политическое руководство, а также предводительство армией во время войны. Чтобы дополнительно застраховать себя от возможного усиления суффетов и угрозы захвата ими власти, закон предписывал не занимать эти должности членам одной семьи, однако на деле это соблюдалось не всегда.

Довольно часто в случае войны вместо суффетов армией руководили специально назначаемые полководцы, что, опять же, должно было предотвратить сосредоточение военной и политической власти в руках одного должностного лица. После 300 г. до н. э. упоминания о руководстве армией суффетом вообще не встречаются.

Положение полководца в карфагенской армии было непростым. С одной стороны, командование наемным войском давало ему реальную силу, которую он теоретически мог направить на достижение любой своекорыстной цели. Именно этого больше всего опасалось правительство и старалось в зародыше пресечь любую возможность неконтролируемого поведения своих военачальников. За их действиями наблюдал Совет Пяти, который мог прислать в армию своих наблюдателей; все с той же целью ограничения роста их влияния для выполнения одной задачи могли быть назначены два соперничающих полководца. Если же карфагенская армия терпела поражение, у ее командира были достаточно серьезные шансы окончить жизнь на кресте, причем зачастую в качестве судей и палачей действовали его же солдаты.