Если, однако, принципы терпели поражение и битва казалась проигранной, гастаты нарушали строй, отступая в промежутки в строе триариев, а затем вновь восстанавливали свои ряды. Теперь сигнал к отступлению подавался принципам, и им нужно было вновь открыть промежутки строя. Потом они отступали мимо триариев, которые могли продвинуться вперед для облегчения отступления. Зайдя за триариев, принципы становились в промежутки между манипулами гастатов. Задние центурии триариев двигались к передним, смыкая ряды, и вся армия имела возможность отступить под прикрытием их копий».

Казалось бы, эта весьма стройная схема достаточно хорошо согласует в себе сведения, заключенные в источниках, и дает ясную картину действий римских легионеров в бою. Однако при более внимательном рассмотрении возникают серьезные сомнения в правдоподобии как ее, так и некоторых других, аналогичных ей версий, допускающих смену боевых линий легиона в процессе сражения (в свое время с критикой подобных теоретических построений выступил знаменитый военный историк Ганс Дельбрюк). Достаточно лишь постараться представить «живьем» то, что должно происходить при описанных условиях. К примеру, после того как бой начался, велиты подвергли врага обстрелу, а потом отступили между манипулами тяжелой пехоты, в дело вступают гастаты. Они успешно выполняют маневр заполнения промежутков своего строя, бросают во врагов пилумы, после чего начинают рукопашную, в которой перевес остается не на их стороне. Чтобы избежать полного уничтожения первой линии, командующий приказывает гастатам отступить, а вперед выдвинуть принципов. Звучит соответствующий сигнал, и вторые центурии гастатов начинают отходить назад и заходить в тыл первым центуриям. Что же происходит в данной ситуации? Гастаты, уже понесшие в ходе боя более или менее серьезные потери, частично деморализованные, размыкают свой строй, в результате чего вместо одной боевой линии получается десять небольших отрядов. Возникает вопрос: что в таком случае делает противник? Вероятнее всего, он старается развить свой успех и довершить намечающийся разгром первой линии римлян. Его воины бросаются в открывшиеся промежутки между манипулами гастатов, пытаются их окружить, заходя в тыл легионерам, и превратить организованное отступление вторых центурий в неудержимое бегство. Правда, времени для этого у них, скорее всего, было немного, ведь на помощь гастатам должны были спешить принципы, но его могло оказаться вполне достаточно, чтобы превратить первую линию римской армии в кровавое месиво. В соответствии с этим и последующие маневры принципов в данных обстоятельствах кажутся маловероятными, ведь даже если бы им удалось благополучно пропустить сквозь свои промежутки уцелевших гастатов, заполнять их вторыми центуриями пришлось бы уже в процессе начавшейся рукопашной. Такая или примерно такая ситуация должна была возникнуть, если бы легионеры действовали так, как это пытался представить Конноли.

В качестве примера другой концепции боя римской тяжелой пехоты приведем слова советского военного историка Е. А. Разина: «Гастаты размыкались на полные интервалы, достигающие двух метров, бросали пилум в щит противника и нападали с мечами. Если нападение первой шеренги отбивалось, она отходила через интервалы в тыл и выстраивалась за десятой шеренгой. Таким образом, гастаты повторяли атаки десять раз. В случае неудачного исхода этих атак гастатов сменяли или усиливали принципы, проходившие в интервалы манипул гастатов. Наконец, в бой вводились триарии, самые опытные воины, которые вместе с гастатами и принципами предпринимали последний, наиболее сильный удар». Недостатки этого варианта еще более очевидны. Совершенно абсурдной представляется картина, когда в атаку на вражеский строй одна за другой бросаются отдельные шеренги легионеров, в которых к тому же дистанция между воинами достигает двух метров. Странно, что при таком способе действий в принципе предполагалась возможность успеха.

Вызывает вопрос и то, какое оружие у римских легионеров было более приоритетным. Традиционно считается, что судьбу боя решала рукопашная схватка, главную роль в которой играл меч – гладиус. Но и это подвергается сомнению. Отечественный исследователь А. Жмодиков, приводя многочисленные цитаты из источников, доказывает, что римляне, да и многие их противники особое значение придавали метательному бою. По его мнению, именно поэтому довольно часто враждующие стороны могли продолжать сражаться по несколько часов и при этом порой так и не вступать в рукопашную. Что же касается смены боевых линий, то А. Жмодиков отрицает возможность такого маневра в ближнем бою, но вполне допускает, что это могло происходить в процессе ведущейся противниками «перестрелки», что давало возможность воинам не только отдохнуть, но и пополнить свой запас дротиков. Недостаток метательного оружия легионеры могли возместить и просто поднимая с земли снаряды, брошенные в них противником. До рукопашной дело доходило лишь тогда, когда одна из сторон была уже не в состоянии продолжать метательный бой.

Однако, несмотря на хорошо проработанную аргументацию, и эта, безусловно оригинальная, теория имеет свои слабые места. Прежде всего, возникает вопрос, для чего среди легионеров было достаточно много велитов, если тяжелая пехота римской армии (во всяком случае, гастаты и принципы) все равно ориентировались в первую очередь на метательный бой? Такое дублирование функций выглядит по меньшей мере непрактичным. Далее, очень трудно представить, как римляне могли поддерживать непрерывный метательный бой, если их тяжелые пехотинцы (опять же, за исключением триариев) имели на вооружении только по два дротика (невольно возникают ассоциации с придерживающимися линейной тактики европейскими солдатами XVII–XVIII вв., которым оставили бы только по два патрона). Повторное использование брошенного оружия тоже не могло полноценно возместить его убыль, ведь дротики римских тяжелых пехотинцев (пилумы) изначально делались «одноразовыми», и легионерам приходилось бы полагаться только на то, что у их противников запас метательных снарядов будет достаточно большим. Таким образом, кажется весьма маловероятным, чтобы римляне ориентировались в первую очередь на метательный бой, хотя вполне возможно, что его «удельный вес» в общем ходе сражения был несколько большим, чем считалось ранее.

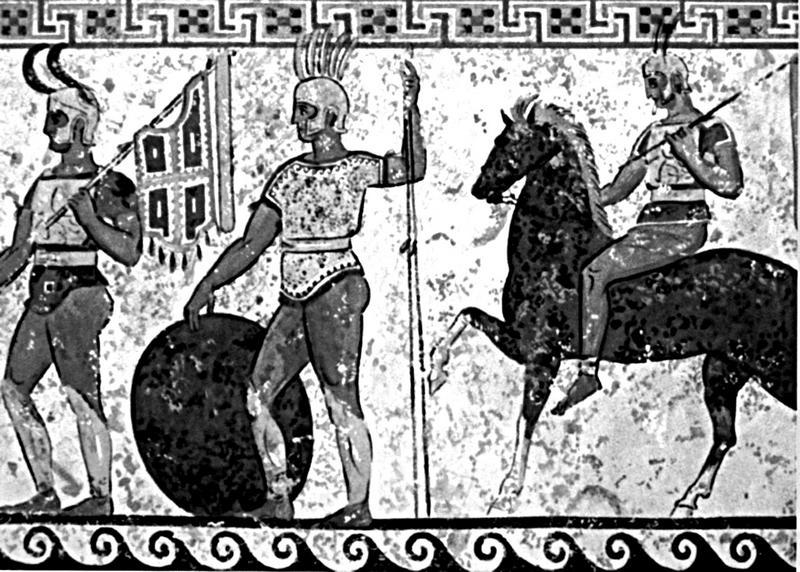

Самнитские воины. Роспись гробницы в г. Нола, IV в. до н. э. Национальный археологический музей. Неаполь, Италия.

Что же происходило на самом деле? С уверенностью можно утверждать очень немногое.

Насколько можно судить из истории военного искусства, при условии сохранения строя один большой отряд (фаланга) всегда оказывался сильнее нескольких маленьких, вследствие чего было бы логично предположить, что и римляне соприкасались с противником, когда манипулы их первой линии каким-либо образом смыкались между собой. Возможно, хотя и маловероятно, что интервалы сохранялись и в ходе рукопашной, но в таком случае они должны были быть очень небольшими и вряд ли достигали длины фронта манипулы, иначе противнику было бы легко их разъединить. Если разрывы между манипулами становились слишком большими, они могли быть закрыты манипулами из второй линии.

Дистанция между легионерами в шеренге в момент рукопашной никак не могла быть равной шести футам, иначе на каждого римлянина одновременно приходилось бы, по крайней мере, по двое противников, и у него не было бы шансов выжить. Как кажется, единственным разумным объяснением такой дистанции является ее применение во время сближения с неприятелем, чтобы воинам было удобнее метать дротики. Когда расстояние броска было преодолено, по команде легионеры четных шеренг двигались вперед и занимали промежутки между своими товарищами, после чего вступали в рукопашную в сомкнутом строю.

Смены линий в процессе боя (во всяком случае, в ходе рукопашной) не происходило. Как же тогда воспринимать соответствующий рассказ Тита Ливия? Пожалуй, и здесь придется согласиться с мнением Ганса Дельбрюка, предположившего, что римский историк, ни разу не бывавший на войне, описал виденный им эпизод строевых учений.