— Надо ж было ему, бедняге, как раз сейчас появиться! — перебил его кузнец Стефане. — Только пришел Захария — пряжку, говорит, почини. Смотрю, олень твой топает. Я-то его узнал… а Захарии откуда было знать, что… — Он внезапно умолк, не смея договорить: откуда, мол, Захарии было знать, что это не простой олень, а душа Георги?

— Мерзки вы мне все! — топнула ножкой Аннета.

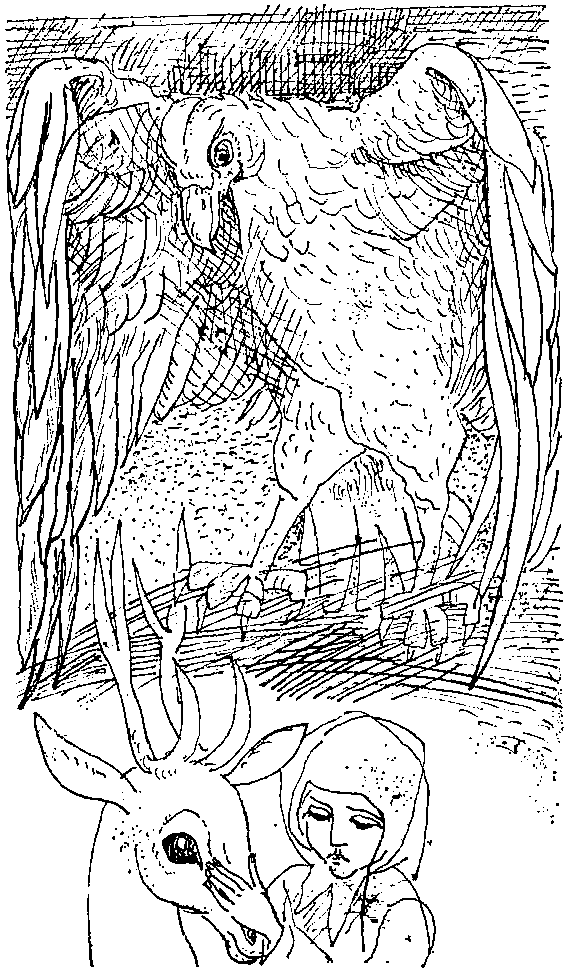

По требованию Петре оленя похоронили, как человека, там же у кузницы, под старой чинарой, — ни свежевать его, ни спиливать рога Петре никому не позволил. Пока для оленя рыли могилу, насупившийся, обиженный Захария сидел у кузницы, рядом с прислоненным к стене колесом, и, поставив ружье между коленями, грыз старое, ссохшееся яблоко.

Стояла весна. Распускались расцвеченные на тысячу ладов деревья — казалось, что они, кружась, одно за другим выбегают из недр сверкающей, ослепительно чистой синевы. Стояла прекрасная голодная весна; в воздухе кружились запахи застоявшегося еще кое-где в оврагах снега и распускавшихся цветов. В пушистых пестиках цветов роились пчелы; в сырости прелой прошлогодней листвы, жужжа, возились всевозможные насекомые; с громким щебетом и гомоном, не щадя себя, летали от дерева к дереву, от двора ко двору птицы. Все были голодны, все спешили — зима опустошила амбары и кувшины до самого дна, а до осени было еще далеко. Запах изобилия и сытости существовал лишь в «Книге для семьи» Барбары Джоржадзе. Зато солнце день ото дня крепло, набиралось сил и выпаривало из земли холод и ненастье. «Мама, надо плитняк полить… ребенка же мухи заели!» — звала свекровь недавно родившая женщина, вконец разленившаяся за время беременности, разморенная запахом младенца и собственного молока. На перилах сохла перевернутая вверх дном ступка; с жужжанием кружился на месте перевернувшийся на спину жук. По дороге шел мальчик лет десяти-двенадцати, и по его лицу было видно, что его опять послали клянчить взаймы скудную горстку муки и фасоли. «Ну, еще разок…» — умоляла его, вероятно, одинокая мать или больная бабушка; вот он и пошел, еще раз пересилил свое самолюбие; ибо ни на что, кроме этого, он еще не способен: он мал, слаб, мечтателен… «Вырасту — научусь играть на барабане в трактире, и будет много денег…» — думает он. А кому нужно, чтоб он вправду всю жизнь пробарабанил в кабаках и харчевнях, вечно полупьяный, не смея хоть раз раскрыть, по-настоящему развернуть свою скомканную, как рублевая бумажка в кулаке, душу? Он идет, но ноги его не несут: перед его глазами стоят лица «помогающих» родственников. Он-то знает их лучше матери и бабушки! Те видят только пожертвованную муку или фасоль; а он — лица этих людей в тот миг, когда им приходится жертвовать, поступаться хоть горсткой этой фасоли или муки, паршивой горсткой, которою и воробья не насытишь! Матери и бабушке люди эти и сейчас кажутся такими же, какими они их знали раньше, в лучшие времена, когда в семье был кормилец и они могли возвращать взятое; а он познакомился с ними сейчас, в нужде, когда вся надежда семьи — он сам, а отец умер, арестован или пропал в солдатах. И он, завтрашний день мира, надежда мира, продолжение жизни, идет — идет, удрученный своим малолетством, сокрушенный бессилием матери и бабушки, озлобленный судьбой отца и уже заранее приспособленный к покорности и терпению! Он уже сбился с пути, сбился с самого начала, сбился не только в жизни, но и в мечтах — ведь и в мечтах у него все вертится вокруг трактирщиков и трактирных барабанщиков. А как же иначе? Они — сильные мира сего; а он — букашка и будет букашкой до тех пор, пока не возьмет в руки барабан, из которого сами собой посыплются смятые десятки. Такова жизнь, которую он знает, такой она его встретила. «Да, она такова…» — подтверждают ему все вокруг; вот его душа и покрылась перьями, более всего именно для такой жизни пригодными…

А весна, окропленная кровью Аннетиного оленя, кружилась, гудела, обрастала листьями, и Аннета твердо верила, что это последняя весна, которую она проводит в родительском доме. Уйти отсюда ей надо было любой ценой — здесь ее по-прежнему считали маленькой, говорили с ней, как с глупым ребенком, баловали ее и приписывали ее капризам все, что могла видеть она одна! Ибо до сих пор она не замечала ничего, ничего не понимала в собственном доме, была бесчувственной куклой наподобие Асклепиодоты, замечала лишь то, на что ей указывали старшие; теперь же оказалось вдруг, что это вовсе не так, что ее память все эти годы, как губка, впитывала в себя все жившее в этих стенах: смерть, страх, недоверие, постепенно наполнявшие ее, как пыль пробитую голову куклы! Аннету поражала собственная память: она помнила не только то, что видела сама, но и то, что происходило до ее рождения, го, чего ей знать и не полагалось, но что, по небрежности старших, до нее все-таки доходило. И чем дальше, тем больше ей бы пришлось помнить — а разве человеческий разум в силах запомнить все? Да и того, что она уже помнила, было достаточно, чтобы почувствовать неотвратимую, грозящую затопить весь мир беду! Пока что эта беда проникала лишь под их кров, лишь гут нашла слабое место, но где была гарантия, что этим она удовлетворится, ограничится одним их домом, не заразит постепенно и других? Дребезжащий бой огромных, как шкаф, часов лишал Аннету последнего терпения, убеждал ее в том, что медлить нельзя. С каждым днем ей становилось все невыносимей и вечное метание от стены к стене запертого в своей комнате, как узник, деда, и шорох бумаг, и щелканье костяшек на счетах отца, и бессмысленная, бесполезная суета Агатии. Дом прогнил до основания. Вонь шла от самого фундамента…

— Это тебе, доченька, кажется, — обиженно говорила Агатия.

Но Аннета уже знала, что почувствовать этот запах Агатия не сможет никогда, потому что сама насквозь им пропиталась, в нем состарилась, навек в нем потонула! А ей по ночам не спалось — она лежала в темноте, с натянутым на нос одеялом, и в каждом углу комнаты ей чудился стражник Захария с ружьем. Но если б и вся Уруки стала вдруг стражником Захарией и бдительно охраняла ее, ей все равно необходимо было б вырваться, бежать отсюда, довести до сведения людей запах своего насквозь прогнившего, зловонного дома — знак неотвратимой всеобщей беды! Думать о своих родных с такой беспощадной строгостью ее заставляла, возможно, и весна, но сама по себе и весна ничего б не изменила. И Аннета, как ее отец, никогда не догадалась бы о том, как бессмысленно и бесперспективно все их существование; и она, когда Агатия совсем состарилась бы, сама взяла бы в руки веник и совок, сама стала б хозяйкой этой беспочвенной семьи, если б в один прекрасный день у них на крыльце не стряхнул снега с ботинок инженер-путеец. Аннета любила его, сама этого еще не зная, влюбилась в него, едва его увидев, еще даже раньше — она ведь спутала его с братом, и эта ошибка ее невольно обезоружила, беззащитной и неподготовленной бросила ее в руки чувству, пахнувшему потерянными братьями и одновременно заставлявшему забыть их, занявшему в ее душе место братьев. И Аннета тревожилась, но вместе с тем чувствовала, что тревогу эту отчасти выдумывает сама, чтобы скрыть что-то еще более существенное и таинственное. Теперь она часами простаивала у окна, дожидаясь звука далеких взрывов. Впервые этот звук в Уруки услыхали, как только стаял снег, и сперва все решили, что это колесница Ильи. Но этого быть не могло, для Ильи было слишком рано, — и, понимая это, урукийцы растерянно глядели в небеса. Вскоре, однако, все разъяснилось. Теперь в лавке Гарегина только и было разговоров что о железной дороге. Чего только не рассказывали о железном чудище, которое, оказывается, ходит само по себе и может запросто перевезти с места на место целую деревню со всем ее скарбом… «Ну, теперь Гарегин нам гостинцев навезет!» — говорили собравшиеся в лавке крестьяне, сами себя успокаивая, но в то же время и вопросительно поглядывая на хозяина. Гарегин же, опершись животом на прилавок, улыбался так скромно, словно сам изобрел паровоз, но в душе побаивался и он. Будучи дальновиднее своих односельчан, он понимал, что железная дорога неизбежно уничтожит множество других дорог и тропинок, многое переставит с места на место, переместит и по-новому распределит жизнь и людей. А при таких переменах и его лавка вполне могла оказаться вдруг в малодоступном невыгодном месте.