И тут я снова увидела возле дома Эрни Майерса эту семью. Мальчика-страдальца, который всем недоволен. Стоит и пинает землю, словно хочет сделать ей больно. Бедняга. Похоже, ему-то и надо прописать те таблетки, которыми намеревались пичкать меня. А может, его уже возят в Центр для трудных детей на Коринфский проспект? Меня так и подмывало крикнуть: «Не унывай! У тебя есть мама и папа! У тебя скоро будет братик или сестричка!» А вот родители его улыбаются. Она поддерживает живот снизу. Живот овальный, похож на огромное яйцо. До чего же мне охота спрыгнуть с дерева, подбежать к ним и сказать этой женщине, как она прекрасна! Уникальна! Неповторима! Я еле сдерживаюсь.

«ДА! — кричу я про себя. — НАСТАЛО ВРЕМЯ ТУТ КОМУ-НИБУДЬ РОДИТЬСЯ! КУПИТЕ ЭТОТ ДОМ! И НА СОКОЛИНОЙ УЛИЦЕ ЭТОЙ ВЕСНОЙ ПОЯВИТСЯ РЕБЁНОЧЕК! И ДРОЗДЯТА ПОЯВЯТСЯ! ЦЕЛЫЙ ВЫВОДОК!»

Ой, неужели она меня слышит? Женщина повернула голову! Но видеть она меня точно не может — ветки мешают. Зато я её вижу, и она — очень хорошая. Они все, все трое, очень хорошие. У них уже есть ключ от дома! Они открывают дверь, уходят внутрь. А там ведь пыльно-пыльно! Представляю, как на их кожу оседают частички кожи мистера Майерса, как их дыхание смешивается с его дыханием, как их жизнь смешивается с его жизнью, с его смертью. Я прислоняюсь к стволу. Закрываю глаза. И думаю о женщине с животом-яйцом. Интересно: если бы папа не умер — у мамы тоже был бы такой живот?

Потом я принимаюсь рисовать: птиц, листья, деревья. Это занятие поглощает меня без остатка. Потом появляется щегол — он мелькает среди листьев, высоко в кроне дерева. А, вот и второй прилетел. Это самец и самочка. Я тут же вспоминаю, как они прилетали прошлой осенью. В иные дни на ветви нашего дерева усаживалась целая стайка. Они сюда вернутся, придёт время — и непременно вернутся. Тогда, осенью, я рассказала о них маме, а она ответила, что стая щеглов — большая редкость. Увидеть её — всё равно что найти сирень о пяти лепестках! Стая щеглов — к счастью. Ну разве это не прекрасно?

Я разглядываю сегодняшнего щегла. Какой пёстрый! Тут тебе и чёрные перья, и золотые, и рыжие, и бурые, и белые! Среди зелёных листьев. А теперь улетел в синеву, в даль, в приволье и свободу. Интересно, щегол понимает, как прекрасно вот так взять и взлететь? Вообще птицы, любые птицы, сознают, как им повезло? Они слышат красоту своих песен? Наверно, нет. Если бы сознавали и слышали, щегол постарался бы вести себя понезаметнее, скрыть своё совершенное совершенство. Когда-то в давние времена ловцы птиц ставили силки именно на щеглов. Нет, щеглы явно ничегошеньки не понимают, иначе они бы с утра до ночи сидели в грязной луже, чтобы спрятать, замазать свою красоту слоем бурой жижи. Они бы пронзительно кричали, визжали или вовсе молчали, а не выводили бы свои трели. Они бы таились в тёмных укромных местах, а не порхали этаким пёстрым чудом у людей под окнами. Они бы не пели серенад. Но щеглам всё невдомёк. Что им собственная красота или людское зло и глупость? Они порхали и пели, а их ловили в силки и сети, сажали в клетки, продавали за звонкую монету. Клетки подвешивали к потолку, ставили на буфеты, книжные полки или подоконники, а щеглы всё равно пели. То были песни тоски и боли. Но их глупые тюремщики считали, что беседовать под щеглиные песни романтично и возвышенно. Нет, только вообразите! Заманить птиц, в ловушку, упечь за решётку! Как же занудны, глупы, ограниченны люди! Да, в нашей стране теперь щеглов не отлавливают. Но в других краях полно ловцов птиц, ловцов душ, ловцов свободы. Они всех норовят засадить в клетку.

Кстати, когда люди работают сообща, их называют «артель». Хорошее слово. Арт-ель. Сразу понятно, что про искусство. Но как назвать этих зануд? Этих глупых ловцов птиц?

Щеглы улетели… счастье моё, удача моя, пятипалая моя сиренька. Смелее, щеглы! Пойте и летите!

Теперь я сижу на дереве и жду. Сижу в синевато-зелёном свете в крапинку. Кладу блокнот на колени. Посматриваю на дом мистера Майерса, но там — тишина. Моя ручка скользит по бумаге.

Так, теперь возьмём моё имя… и немножко с ним поиграем. Сейчас придумаю стихотворение, которое подтвердит, что Черепенция была права. Мина МакКи действительно непробиваема. Мина тверда как сталь!

Поиграю-ка я ещё со словами. Пустая страница — как пустое небо, ждущее, чтобы по нему пролетела-прочертила птица. Я представляю, как щегол летит по небу к свободе. Представляю, как он исчезает из виду, и страница неба снова пуста. Я вспоминаю другую птицу, жаворонка. Представляю, как он взмывает вверх по странице неба, всё выше и выше. А самое удивительное о жаворонках знаете? Они, в отличие от остальных птиц, начинают петь только в тот миг, когда отрываются от земли! Они поют, пока парят высоко в небе, — и до тех пор, пока не упадут камнем на землю. Похоже, что жаворонка, кроме крыльев, держит в воздухе его песня!

Я пишу про жаворонка в вышине и одновременно вижу внизу Шепотка. Крадётся, хоронится в тени. Дикий зверь. Охотник. Ему нужна добыча. Жертва ему нужна. Может, мышка?

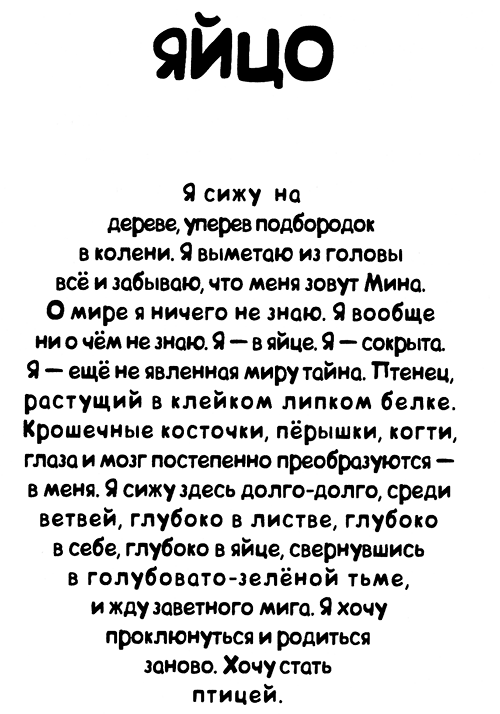

Я пишу и пишу, наверно, уже много часов. В зеленоватом, пятнистом свете. И рука моя в ладу с головой, а в голове мысли и слова, и я среди них брожу, и минута бежит за минутой, а в тайной сердцевине голубовато-зелёных яиц растут новые неведомые существа.

А потом я вдруг часто-часто моргаю, отрываюсь от блокнота и вижу то славное семейство — они наконец вышли из дома Эрни Майерса. Я их вижу, а они меня — нет. И не слышат они меня, потому что песенки я пою про себя. И подглядываю сквозь листья.

Мальчишка опять угрюмствует.

Родители радуются.

И все уезжают на синем автомобильчике.

Я наблюдаю, как они покидают мою улицу и мою страницу.

И думаю о том, как причудливо и таинственно слова связаны с миром. Вскоре моя ручка снова скользит по бумаге — я прямо-таки не могу остановиться, я должна писать и писать. Причём непременно здесь, на этой ветке, возле голубовато-зелёных в крапинку яиц. Этим голубовато-зелёным днём я сторожу их и пишу.

Спагетти-помодоро и сон

Я бы, наверно, до ночи писала, но мама позвала меня в дом. Я спрыгнула на землю — точно выпала из сна. Или не из сна, а из стихотворения или рассказа. Или сама я — стих или рассказ и вдруг попадаю в реальность. Или вылупляюсь из яйца! Но на тарелке-то у меня — спагетти-помодоро! И я вмиг вернулась к обычной жизни. Спагетти-помодоро! Я накрутила спагеттины на вилку и засунула в рот. И втянула в себя самые длинные, свисавшие по углам рта. И облизнула нижнюю губу, чтобы поймать каждую каплю соуса. Я жевала всё это великолепие долго-долго, перекатывала от щеки к щеке. Восхитительный вкус! Самый восхитительный в известной человечеству Вселенной!

Мама говорит, что однажды мы вместе поедем в Италию и отведаем спагетти-помодоро там, где это блюдо придумали. И сыр пармезан, и пармскую ветчину, и сушенные на солнце помидоры, и поленту, и ризотто, и маслины, и чеснок, и фетучини, и мороженое, и тирамису, и десерт забальоне — всё попробуем там, где родилась эта вкуснотища. Потому что в Италии эта еда самая-самая вкусная. Я пока совсем нигде не была, но мама обещает, что мы накопим денег и непременно побываем в Италии. И вообще, мне предстоит много путешествовать.

И вот мы доедаем спагетти, но на наших языках остаётся этот неповторимый помидорно-чесночный вкус. Мы пересаживаемся на диван и едим мороженое, а за окном уже заходит солнце.