Я подал лишь идею, и она не является окончательным решением серьезных проблем Индии. Но нам все же стоит задуматься: зачем нам образование, которое не может и не хочет решать самые простые проблемы? С чего мы взяли, что без электроэнергии, цемента и стали мы вообще ничего не можем сделать? Производство действительно необходимых благ не может быть централизованным и контролироваться крупными организациями. Такие блага должны производиться теми, кто непосредственно в них нуждается, то есть самим народом. Давайте вспомним, что стремление всякого человека продуктивно использовать свои руки, способности и смекалку — совершенно естественное желание, и создание условий для реализации этого желания вполне под силу человеческому уму. Если мы это поймем, то, думаю, проблема безработицы исчезнет, и мы вскоре будем ломать голову: где бы нам найти пару свободных рабочих рук?

ЧАСТЬ IV ОРГАНИЗАЦИЯ И СОБСТВЕННОСТЬ

Глава 1. Машина для предсказания будущего?

Предсказание будущего — одна из важнейших метафизических, а значит и практических, проблем, которые нам приходится решать. Поэтому я посвящаю предсказаниям целую главу. Никогда еще не было столько футурологов, плановиков, прогнозистов и специалистов по математическому моделированию, как сегодня, а самое многообещающее достижение технического прогресса, компьютер, открывает чуть ли не беспредельные новые возможности. Уже поговаривают о «машинах, которые предскажут будущее». Не этого ли мы только ждали? Человек всегда хотел знать будущее.

Древние китайцы заглядывали в И-Цзын — «Книгу перемен» — считающуюся древнейшей книгой человечества. Даже сегодня некоторые наши современники нет- нет, да и откроют древний текст. И-Цзын учит, что, хотя все со временем меняется, само изменение неизменно и подчиняется определенным метафизическим законам, которые можно установить. «Всему свое время, — говорил Экклесиаст, — и время всякой вещи под небом… время разрушать и время строить… время разбрасывать камни и время собирать камни» или, как мы бы сказали, время экономическому подъему и время экономическому спаду. Задача мудрого — понимать великие ритмы Вселенной и подстраиваться под них. Греки — и, я подозреваю, большинство других народов — ходили к живым оракулам, к своим Пифиям, Кассандрам, пророкам и ясновидящим. Но, что очень примечательно, китайцы обращались к книге, описывающей всеобщий и непреложный порядок перемен, самые Законы Неба, которым неизбежно следует природа. Следует им по своей воле и человек — благодаря пониманию, обретенному через мудрость или через страдание. Современный же человек садится за компьютер.

Соблазнительно сравнить древних оракулов с современным компьютером, но сравнение получится не в пользу последнего. Оракулы обращались исключительно с качествами, компьютеры — с количествами. Надпись на дельфийском храме гласила: «Познай себя», а надпись на ЭВМ скорее будет «Познай меня», то есть «Прочитай инструкцию по эксплуатации, прежде чем совать вилку в розетку». На первый взгляд может показаться, что И-Цзын — это философия, оракулы — философы, а вот компьютерные расчеты — «реальны». Между тем, и компьютерные модели для предсказания будущего построены на совершенно определенных метафизических предпосылках. Подразумевается, что «будущее уже произошло», что оно уже существует в определенном виде, и с хорошим оборудованием и хорошими программами его можно нащупать и «проявить». Читатель согласится, что это очень далеко идущее философское допущение, причем чрезвычайно необычное и противоречащее личному опыту каждого из нас. Оно подразумевает, что человеческой свободы не существует или, по крайней мере, личная свобода не может изменить предопределенный ход событий. Такое допущение, как и все метафизические положения, явные и подразумеваемые, имеет огромные последствия в реальной жизни. Это чрезвычайно важно, и я несколько раз говорил об этом на протяжении всей книги. Остается лишь вопрос: истинно такое допущение или ложно?

Когда Бог сотворил мир и человека — предприятие, на которое, по мнению современной науки, ушло уйма времени — я думаю, Он рассуждал с Собой таким образом: «Если я все сделаю предсказуемым, то человеческие существа, наделенные неплохими мозгами, обязательно научатся все предсказывать, и, обнаружив, что будущее полностью задано и никаким человеческим действиям его не изменить, потеряют всякий интерес к жизни. С другой стороны, сделай я все непредсказуемым, они постепенно обнаружат, что принимать какие бы то ни было решения бессмысленно, и, как и в первом случае, потеряют всякий интерес к жизни. Ни то, ни другое не подходит. Не смешать ли мне одно с другим? Пусть некоторые вещи будут предсказуемыми, а другие — нет. Тогда людям, помимо всего прочего, придется решать очень важную задачу — выяснять, что есть что».

И это действительно важнейшая задача, особенно сегодня, когда человек пытается создать машину для предсказания будущего. Прежде чем сделать предсказание, он должен очень убедительно объяснить, почему аспект реальности, который он предсказывает, в сущности, предсказуем.

По мнению плановиков, будущее, конечно же, еще не произошло, и они имеют дело с неопределенной — а значит непредсказуемой — системой. Они могут де все предопределить своей свободной волей, и их планы сделают будущее отличным от того, каким оно было бы без плана. Получается, что будущее определяют плановики. И между тем именно плановики, больше, чем, пожалуй, кто- либо еще, мечтают о машине для предсказания будущего. Они что, хотят машину, которая бы предсказывала их планы прежде, чем эти планы пришли им в голову?

Определимся с терминами

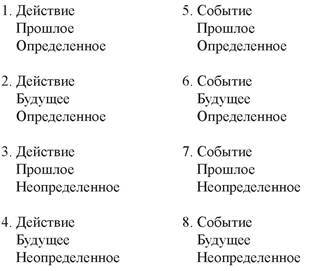

Как бы там ни было, становится ясно, что вопрос предсказуемости не только важен, но и достаточно сложен. Мы лопочем об оценке, планировании, прогнозах, бюджетировании, об обзорах, программах, целях и так далее, и склонны использовать эти термины как синонимы, как будто каждому человеку понятно, что имеется в виду. Возникает несусветная неразбериха, потому что на самом деле необходимо сделать несколько основополагающих различий. Мы можем говорить о прошлом или будущем, о действиях или событиях, об определенности или неопределенности. Из трех таких пар возможно восемь комбинаций, и по-хорошему нам нужно восемь разных терминов, чтобы четко понимать, о чем идет речь. Но наш язык не настолько совершенен. Вообще-то самое важное различие — между действиями и событиями, поэтому восемь возможных комбинаций можно упорядочить следующим образом:

Действие отличается от события так же, как активное от пассивного, или то, над чем я властен, от того, что мне неподвластно. Использовать слово «планирование» относительно того, над чем плановик не властен — абсурдно. Для плановика события просто случаются. Возможно, он способен их спрогнозировать, и это значительно изменит его план, но они никак не могут являться частью плана.

Нам пришлось сделать различие между прошлым и будущим, потому что, оказывается, слова типа «план» или «оценка» используются в отношении и того, и другого. Когда я говорю: «Я не поеду в Париж без плана», это может означать: «Чтобы не потеряться, я возьму с собой план города». Тогда под планом я имею в виду пятый вариант. Или это может означать: «Я заранее продумаю, куда я собираюсь пойти, и как я потрачу время и деньги» — то есть я составлю план в смысле 2 или 4. Если кто-то утверждает, что «без плана нам не обойтись», небезынтересно выяснить, имеет ли он в виду первый или второй план. Ибо эти два плана по сути различны.

Точно так же слово «оценка», обозначающее неопределенность, может относиться и к будущему, и к прошлому. В идеальном мире не было бы нужды оценивать то, что уже произошло. Но в реальной жизни очень часто приходится давать оценку даже тому, что, в принципе, можно было бы установить с полной определенностью. Варианты 3, 4, 7 и 8 — это четыре типа оценок. Вариант 3 относится к чему-то, что я сделал в прошлом, вариант 7 — к тому, что случилось в прошлом. Вариант 4 означает что-то, что я планирую сделать в будущем, а вариант 8 — что-то, что может произойти в будущем. Кстати, вариант 8 — это прогноз в должном смысле этого слова; он не имеет никакого отношения к «планированию». Как часто, однако, прогнозы выдают за планы, и наоборот! Британский «Национальный план» 1965 года служит великолепным тому примером. Не удивительно, что он полностью провалился.