Упомянутый немецкий археолог Г. Коссинна связывал германцев с арийцами (индогерманцы). Появление прагерманцев он относил ко второму тысячелетию до н. э. Исследование древнейшей истории он тесно связывал с целями германского нацизма, а его наследники и приверженцы в этом пошли еще дальше. Что касается вопроса этнического происхождения древнейших культур, то немецкая национальная школа Коссинны после Первой мировой войны вступила в острый научный спор с польскими исследователями. Немецкая сторона и по сей день противостоит идее славянскости Лужицкой культуры.

Первая археологическая культура, которую мы можем со значительной степенью достоверности приписывать германцам, — это культура Ясторф (Jastorf). Это общее имя для различных проживавших на территориях к западу от Ганновера до морского побережья групп, которые были разбросаны также в Среднем Полабье, до самого Мекленбурга, Шлезвига, Гольштейна и Ютландии. Развитие этой культуры прослеживается от древнейшего Гальштата далее, когда начинает возникать германский язык, параллельно развитию Латенской культуры в Центральной и Западной Европе. Она выделилась из более древней местной культуры под мощным влиянием культуры полей погребальных урн. Позднее культура Ясторф принимала с юга все более настойчивое воздействие культуры Латен и в значительной степени кельтизировалась. Первоначальная организация, т. н. «sipa» — словен. «suра»(«жупа»), у германцев сохранялась значительно дольше, чем у тех европейских народов, которые вступали в контакт с культурной средой на юге. В любом случае общественно-экономическое развитие германцев с периода Латен получило хороший импульс.49

Лексика немецкого языка на две трети не является германской. И, как можно видеть на этом примере, процесс формирования какого-либо этноса может быть весьма затяжным. Язык может выделиться уже в родовой общине и развиваться самостоятельно. О народе можно говорить после того, как данная общность на основе собственной культуры в своей среде обитания создаст некое духовное и культурное целое, выйдет на такой уровень внутренних связей, что будет способна самостоятельно представлять себя перед лицом внешнего мира. Это возможно и без собственного языка при наличии собственного наречия. Решающее значение здесь имеет сознание принадлежности определенной общности. Соответствующую иллюстрацию можно найти в современности. Например, эльзасцы, будучи германского происхождения, являются частью французской нации.

Язык и народы

В науке нет общепринятого представления о том, что такое племя, народ, государство и т. п. Археология занимается исследованием всего лишь культурных групп, а также более крупных единиц — культур, которые определенным образом соответствуют государственному делению. Социология применяет к государствам еще более строгие критерии, а народ почти отождествляет с государством. Языкознание отождествляет народ с определенным языком. Последний критерий не является бесспорным, так как различные этносы или племена могут говорить на одном и том же языке и при этом различаться между собой. Определяя, какое племя или какой народ был в истории самостоятельным народом, несомненно, следует опираться на общественное сознание данного народа, то есть на осознание принадлежности к определенному организму, невзирая на язык или культуру.

В Европе человеческая речь должна была войти в обиход уже со времени древнекаменного века, то есть 80.000 лет назад. Тогдашний «Homo sapiens diluvialis», называемый также кроманьонцем, должен был в обиходе употреблять уже некое подобие индоевропейского языка, как считает немецкий исследователь Е. Рёт.50 Однако лишь в среднекаменном веке, за 5000 лет до н. э. родственные группы («жупы») на территории к северу от Дуная переходят к оседлому образу жизни, занимаются скотоводством и земледелием, особенно в широком поясе плодородных черноземных почв.

На этих территориях, в самом сердце Европы, около 4000 г. до н. э. преобладает земледельческая культура ленточной керамики, севернее от нее низины все еще населяют охотники, рыбаки, собиратели. Затем следуют вторжения представителей куль туры воронковидных кубков с севера. Для периода, датируемого 2800 г. до н. э., можно предполагать, что некая лидирующая группа заставила сохранившихся здесь охотников перейти к животноводству. Культура ленточной керамики и воронковидных кубков как бы переживает свой закат, что можно объяснить лишь тем, что ее носители переходят к Культуре шнуровой керамики, которая представляет собой нечто вроде культурной среды определенного круга этносов.

К концу данного цикла развития, ближе к 2000 году до н. э. индоевропейцы как племя в своем зачаточном виде, либо венеты (по более ранним обозначениям — иллирийцы) представляются самым древним племенем Центральной Европы. Они имеют строгую организацию, о чем свидетельствуют захоронения предводителей, относимых к высшему слою, или аристократии. Языковеды считают, что именно тогда индоевропейский язык уже разделился на две языковые группы — «kentum» (западную) и «satem» (восточную), что произошло, очевидно, ввиду значительной протяженности индоевропейских территорий.

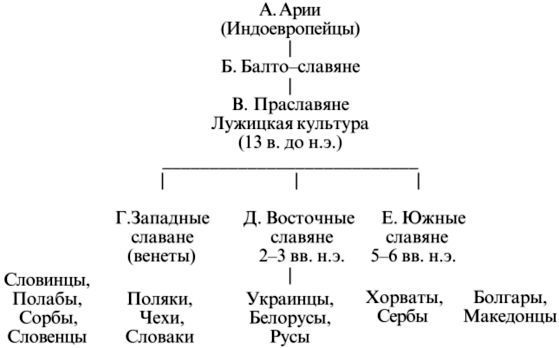

Примерно за 1700 лет до н. э. предположительно разделилась восточная индоевропейская языковая группа, известная как балто-славянская, на прабалтийскую и праславянскую. В более западной части, на праславянских или, может быть, уже венетских землях формируется унетицкая культура (на территории современной Чехии), т. е. во второй период бронзового века, и эта культура примерно после 1300 г. н. э. переоформляется в знаменитую Лужицкую культуру. Эта последняя явилась не только языковой, но и вещественной, и духовной основой для новой, сильнейшей общественной организации венетов или словенов (праславян). Она имела мощную военно-оборонительную организацию, чтобы защищаться от чужих нападений. И действительно, археологи обнаружили в Центральной Европе следы частых набегов из восточноевропейских степей, датируемых 1500 г. до н. э. Возможность таких набегов на столь дальние расстояния объясняется использованием прирученных лошадей, что в это время впервые находит распространение в степных районах Восточной Европы.

Развитие коневодства в быту древнейших племен Европы явилось в определенным смыслом вехой. Нападающие впервые могли за сравнительно краткое время пересечь на лошадях значительные расстояния. Население, подвергавшееся нападениям, вынуждено было строить укрепления, совершенствовать оружие, делать значительные запасы продовольствия и готовить все необходимое для контратаки, что требовало наличия хорошо развитой командно-оборонной, или военной организации. Для этого также нужны были лошади, добротное оружие, а прежде всего боевая сила, способная успешно отразить удар. Все это нам демонстрирует Лужицкая культура, а после нее культура полей погребальных урн.

Праславянское племя венетов, или словенцев, происходившее из упомянутых культур, означает тот самый ствол, от которого впоследствии отпочковались другие славянские группы. При этом речь в первую очередь идет не о языковых различиях, а о новых культурных группах, каждая их которых имела свое жизненное пространство и свой образ жизни. Такой культурной группой в период 700–400 гг. до н. э. была т. н. Высоцкая культура по верхнему течению Днестра и среднему течению Днепра. Греческий писатель Геродот в 5 в. до н. э. называет это племя неврами. Потом, в период 400–100 гг. до н. э. ее перекрывает группа Пшеворск, которая во 2–3 вв н. э. распространяется на север, к бассейну Припяти, то есть на территории современной Северной Украины и Беларуси, где сливается с местной праславянской общностью, известной как Зарубинецкая культура. Из этих культур формируется группа Восточных славян.

Археологи относят к началу 2 в. н. э. проникновение славян на Балканы. В 4 в. н. э. на эти земли вторглись также и гунны, разрушившие предварительно восточно-европейское царство готов. В середине 5-го в. гунны потерпели поражение, и тогда на Балканы устремился мощный поток славян. Они приходили сюда через Карпаты к югу по Тисе. Другие пути были с востока к Влашской низине; с севера через Паннонскую низменность и на Западные Балканы. Разграничение между названными потоками по сей день остается спорным (J. Filip).51 Достоверные письменные свидетельства об этих славянах появляются лишь после того, как они направляются на юг через Дунай, в Византийское царство. При правительстве Юстиниана I (527–565) они уже угрожают Византии, затем проникают в Грецию, и некоторые из них селятся на Пелопоннесе и Эгейских островах. В 7 веке они обживают всю территорию Балкан. Эти поселения дают начало формированию южных славян.