Интересно, что Аммиан Марцеллин, говоря о гуннских стрелах, упоминает только те из них, которые были снабжены костяными наконечниками, с большим искусством соединенными с древками и разнообразно изготовленными (Amm. Marc. XXXI, 2, 9), что объясняется, конечно же, его особым интересом именно к этой, довольно экзотической, их разновидности. Такие наконечники, как правило, делались вручную: с помощью ножа они вырезались из толстых костей животных, а их поверхность затем тщательно полировалась; для скрепления с древком в них высверливалась втулка. Следует иметь в виду то обстоятельство, что по причине несложной технологии их изготовления костяные наконечники стрел для кочевников, особенно рядовых, действительно «являлись наиболее доступным, достаточно эффективным и распространенным средством поражения незащищенного противника в дистанционном бою»{75}.

Но, несомненно, у гуннов времени Аммиана Марцеллина были и металлические (железные) наконечники, которые хорошо известны по находкам в археологических комплексах гуннского времени на территории Юго-восточной Европы. Примечательно, что костяные наконечники стрел в них, наоборот, пока не обнаружены, но это вовсе не означает, что сообщение Аммиана не заслуживает доверия. В частности, оно подтверждается тем фактом, что костяные наконечники стрел достаточно широко представлены в вещественных материалах культуры центральноазиатских хунну{76}. Находились они и на вооружении сарматов, германцев и некоторых других населявших Европу народов. Другое дело, что такие боеголовки были предназначены для поражения не прикрытого доспехами неприятеля, и поэтому, когда гунны столкнулись в Европе с войсками, применявшими серьезную панцирную защиту, прежде всего римскими, они были вынуждены в значительной степени ограничить использование наконечников из кости (по крайней мере в боевых условиях), предпочтя им железные.

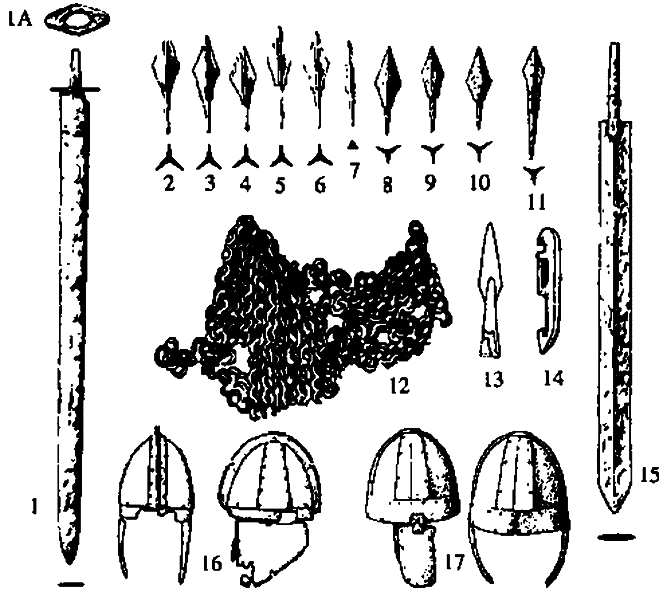

Рис. 47. Вооружение гуннской эпохи из погребальных памятников Северного Причерноморья и Нижнего Поволжья (1—16):

1, 15 — железные двулезвийные мечи (1A — ромбовидное перекрестие); 2-11 — железные наконечники стрел; 12 — железная кольчуга; 13 — железный наконечник копья; 14 — нефритовая скоба-пронизка для подвешивания ножен меча к поясу; 16 — железный шлем, покрытый листовым серебром, с серебряными нащечниками; 17 — позднеримский шлем типа Spangenhelm, найденный в Египте (1-15) — [Засецкая, 1994]; 16, 17— [James, 1986])

Рис. 48. Длинные (1-3) и короткие (4, 5) железные мечи гуннского времени с территории Венгрии (1, 2.4, 5) и из Восточного Крыма (3) [Bona, 1991]

Рис. 49. Деталь (1) диптиха из слоновой кости первой половины V в. н. э. с изображением западноримского главнокомандующего (предполагается, что это Стилихон или Аэций); ножны (2) его меча, подвешенные к поясу на восточный манер при помощи скобы-пронизки, украшены вставками (в реальности цветными) в соответствии с гуннским полихромным стилем [Bona, 1991]

Согласно имеющимся археологическим находкам, гунны принесли с собой в Европу новые типы железных наконечников стрел, характерные для региона Центральной Азии{77} (рис. 45, 2–10; 47, 2–77), — это еще один аргумент в пользу восточного происхождения основного ядра гуннского племенного объединения.

Гунны, безусловно, оказали очень сильное воздействие на римско-византийскую практику стрельбы из лука, особенно на комплекс снаряжения стрелков. В нем, прежде всего, появилось чрезвычайно грозное оружие — большой сложносоставной лук «гуннского» типа.

Оружием ближнего боя гуннам служили мечи, хорошо известные по находкам в погребальных памятниках гуннской эпохи (рис. 45,7; 46,5; 47,1, 75; 48; 49) и по упоминаниям в письменной традиции (Amm. Marc. XXXI, 2, 9; Prise, fr. 8 D = 13,1; 15,1 B; fr 8 D = 12, IB; Merob. Pan. 11,83; ср.: Sidon. Carm. 11,298; VII, 249; lord. Get. 183; Greg. Tur. HFII, 6). В качестве дополнения к тому немногому, что известно о гуннских мечах в письменной традиции, можно привести некоторые данные из «Вальтария» — латинского переложения X в. утраченной древнегерманской героической песни, связанной с эпическим циклом о Нибелунгах. В этом произведении, приписываемом монаху из Сент-Галленского монастыря в III вейцарии по имени Эккехарт, рассказывается история трех заложников при дворе гуннского царя Этцеля (исторического Аттилы): везеготского принца Вальтера Аквитанского, бургундской принцессы Хильдегунд и знатного франкского юноши Хагена. В частности, сообщается, что, готовясь к побегу из ставки гуннов, Вальтер подпоясывается «по обычаю паннонцев (= гуннов)» двумя мечами — длинным двулезвийным с левого бока и коротким однолезвийным — с правого. Впоследствии, в бою с напавшими на него франкскими витязями, Вальтер действует сначала длинным мечом, а затем, когда тот ломается, и коротким. Можно предположить, что гунны действительно могли использовать такой набор из двух мечей{78}. Следует иметь в виду, что в основе героических преданий эпоса о Нибелунгах действительно лежит исторический факт — разгром гуннами германского племени бургундов в 437 г., поэтому некоторые военные реалии, описанные в «Вальтарии», вполне могли восходить к гуннскому времени. В этой связи примечательно, что, согласно археологическим данным, на вооружении гуннов были как мечи с длинными (до 90 см) прямыми двулезвийными клинками, так и прямые однолезвийные палаши (или тесаки; по-франкски «скрамасаксы») с клинками покороче (50–60 см). Считается, что последние появились в Восточ-ной Европе вместе с гуннами{79}.

Как и лук, меч считался у гуннов сакральным объектом: они поклонялись ему как богу войны. Историк Иордан со ссылкой на Ириска Панийского сообщает по этому поводу, что царь гуннов Аттила «по природе своей всегда отличался самонадеянностью, но она возросла в нем еще от находки Марсова меча, признававшегося священным у скифских царей. Историк Приск рассказывает, что меч этот был открыт при таком случае. Некий пастух, говорит он, заметил, что одна телка из его стада хромает, но не находил причины ее ранения; озабоченный, он проследил кровавые следы, пока не приблизился к мечу, на который она, пока щипала траву, неосторожно наступила; пастух выкопал меч и тотчас же принес его Аттиле. Тот обрадовался приношению и, будучи высокомерным, возомнил, что поставлен влыдыкою всего мира и что через Марсов меч ему даровано могущество в войнах» (Iord. Get. 183; Prise, fr. 8 D = 12, 1 В).{80},[3]

Сохранилось упоминание о гуннском тяжелом поясе, украшенном золотом (Merob. Pan. II, 79–80), к которому, надо полагать, подвешивался не менее богато убранный меч.

Важно отметить, что ни один из письменных источников не называет в комплексе вооружения европейских гуннов ни дротики, ни какие-либо другие разновидности копья. Данное обстоятельство, а также тот факт, что в Северном Причерноморье из памятников гуннской эпохи происходит только одна находка наконечника копья (рис. 47,13), позволяют согласиться с выводом, что «этот вид оружия не был распространен в гуннском войске»{81}. Конечно же, речь не идет о полном отрицании самой возможности использования копий гуннами вообще. Тот факт, что гунны практически мало использовали копья, может быть объяснен единственно их приверженностью к тактике преимущественно дистанционного боя.