Еще одним красноречивым свидетельством хуннского владычества на Енисее служит знаменитый Знаменский клад, принадлежавший какому-то безвестному хуннскому воину, побывавшему во многих походах и собравшему немалую добычу из золотых и серебряных украшений, других изделий из благородных металлов и драгоценных камней. У некоторых собранных им подвесок и серег обломаны петли и крепления. Вероятно, грабитель очень торопился, срывая их с мертвых тел, выдергивая из ушей своих жертв. Он смог спрятать свое состояние в ямку, вырытую под каменной стеной древнего тагарского кургана, заботливо прикрыть разрубленным пополам хуннским керамическим сосудом, зарыть и замаскировать его от посторонних глаз, но вернуться за сокровищами не сумел, видимо, сам погиб от руги врага.

В Горном Алтае от времени хуннского завоевания не осталось почти никаких следов. Найдены только печи для обжига хуннской гончарной посуды и обломки таких сосудов в насыпях курганов пазырыкской культуры. Видимо, хунну проникли лишь в юго-восточную окраину Горного Алтая и пробыли в этих землях недолго.

Однако последствия хуннского владычества весьма отчетливо проявились в культурах кочевников, пришедших вместе с хунну в Южную Сибирь, и местных номадов.

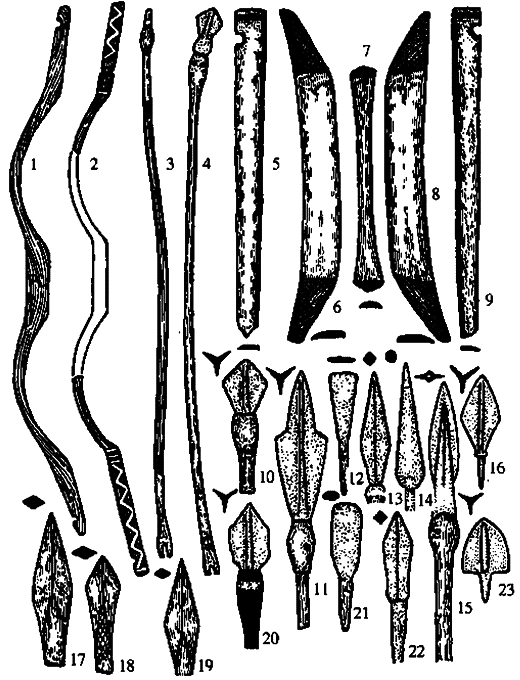

Среди племен, пришедших на Енисей в составе хуннских войск и принесших характерные черты военно-дружинной культуры центральноазиатских кочевых воинов, были некоторые этнические группы тесинского этапа тагарской культуры, отличавшиеся от коренного европеоидного населения Минусинской котловины. Они пытались подражать хунну — господствовавшему кочевому народу — носили хуннские воинские пояса с ажурными бронзовыми бляхами, на которых были изображены фигуры быков, или дерущихся лошадей, или свернувшихся в кольцо драконов. Однако оружие, которым они воевали, уступало хуннскому. У них были простые луки, способные поражать цель на близкой дистанции, стрелы с железными и костяными наконечниками, среди которых были наконечники с раздвоенным насадом, заимствованные у хунну, железные кинжалы{30}. С помощью такого оружия они могли поддерживать власть хуннских наместников над местными татарскими племенами, но не могли противостоять самим хунну, лучше вооруженным и оснащенным для войны с вассальными номадами.

Кочевые племена булан-кобинской культуры Горного Алтая, прямые потомки «алтайских скифов», находились в вассальной зависимости от правителей державы северных хунну до ее крушения и распада во II в. н.э. Оружие и воинское снаряжение горно-алтайских кочевников этого периода включает образцы, воспринятые у могущественных соседей — центральноазиатских хунну и сарматов, живших в степях равнинного Алтая и Казахстана. У хунну булан-кобинские воины заимствовали дальнобойные сложносоставные луки с костяными накладками на середине и концах кибити. Преимущество таких луков по сравнению со скифскими было настолько очевидным, что их стремились взять на вооружение все, кто сталкивался с хунну на поле боя и испытал на себе проникающую силу, дальнобойность и точность попадания хуннских стрел. Однако воины Горного Алтая не просто брали на вооружение хун некие луки, а стремились их усовершенствовать и приспособить к условиям стрельбы в лесистой горной местности. Булан-кобинские луки имеют некоторые отличия от хуннских (рис. 16,1–4). Они были меньших размеров, с укороченными накладками. На некоторых луках отсутствуют срединные фронтальные накладки. В единичном случае найден лук с совершенно необычной для хуннской традиции концевой фронтальной накладкой. Такое разнообразие форм свидетельствует о поиске наиболее подходящего, оптимального для условий Горного Алтая дальнобойного и скорострельного лука.

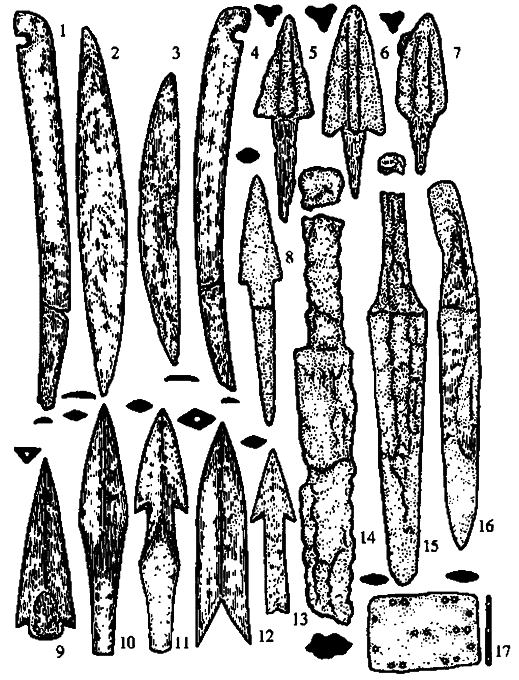

Рис. 16. Оружие воинов булан-кобинской культуры:

1-4 — костяные накладки на лук; 5-8 — железные наконечники стрел; 9-13 — костяные наконечники стрел; 14-16 — железное клинковое оружие; 17 — железная пластина от панциря

По набору форм булан-кобинские железные стрелы отличаются от хуннских (рис. 16,5 — S). Наиболее привычными для горно-алтайских стрелков были стрелы с железными трехлопастными наконечниками удлиненно-треугольной формы с шипами. Такие стрелы совершенно аналогичны бронзовым наконечникам предшествующего, скифского времени, только изготовлены из железа. В изготовлении стрел местная, скифская традиция возобладала над привнесенной хуннской. Вероятно, приверженность горно-алтайских кочевников к трехлопастным шипастым наконечникам объясняется тем, что их можно было использовать универсально, на войне и на охоте. Шипастый наконечник, проникнув в пораженную поверхность, застревал в теле жертвы и не давал ей уйти от охотника. А в жизни кочевников Горного Алтая охота на лосей, изюбрей и косуль играла очень важную роль. Костяные и роговые стрелы булан-кобинской культуры были разнообразны (рис. 16, 9–13), Среди них имеются и втульчатые, и черешковые, и с раздвоенным насадом трехгранного и ромбического сечения. У хунну была заимствована форма раздвоенного насада. Шипы у многих наконечников соответствуют местной пазырыкской традиции. Набор стрел булан-кобинской культуры предназначен для стрельбы по легковооруженному противнику. Лишь отдельные наконечники линзовидного и ромбического сечения могли пробивать защитную преграду.

Однако булан-кобинские всадники могли не только поражать цели с дистанции полета стрелы, они обладали клинковым оружием для ближнего и рукопашного боя (рис. 16,14–16): двулезвийными мечами, однолезвийными палашами, кинжалами с коротким обоюдоострым клинком. Булан-кобинские мечи и палаши с длинными клинками, приспособленными для нанесения рубящих и колющих ударов с коня, очень схожи с клинковым оружием сарматских кочевников из степных районов Алтая{31}. Для защиты от ударов стрел и клинков горноалтайские воины хуннского времени имели нагрудные панцири, составленные из железных пластин прямоугольной формы, расположенных горизонтально и соединенных между собой через отверстия кожаными ремешками, пришитыми к подкладке. Такой панцирь мог надежно защитить от поражения наиболее уязвимые части тела воина — грудь и живот (рис. 16,17).

Основная масса булан-кобинских воинов была легковооруженными конными стрелками, которые могли вести дистанционный конный бой в рассыпном строю, осыпая противника тучей стрел с расстояния полета стрелы. Оружием ближнего боя и средствами защиты владели отдельные отборные воины-богатыри. В условиях пересеченной горной местности, труднодоступных ущелий и крутых горных склонов, при хорошем знании горных троп и перевалов отряды горно-алтайских номадов могли успешно воевать, маневрировать, сдерживать конные армии хунну, привыкших действовать на широких открытых равнинах. Не случайно следы пребывания хунну обнаружены только на юго-востоке Горного Алтая, в открытой Чуйской степи. Видимо, хунну не рассчитывали надолго подчинить все местные кочевые племена, укрывшиеся в лесистых горах, и ограничились контролем над степными районами, прилегающими к Монгольскому Алтаю. В первые десятилетия хуннской экспансии горно-алтайские кочевники пытались активно противостоять завоевателям. Однако со временем многие элементы хуннской военной культуры, включая воинские пояса с пряжками и подвесными кольцами, так же как и некоторые виды оружия, стали неотъемлемой частью булан-кобинской культуры. Характерно, что от господствующего хуннского слоя — родовой аристократии — местная знать перенимала именно престижные элементы военной культуры: поясную гарнитуру, украшения, ханьские зеркала, В кочевом мире, как и в оседло-земледельческих странах, именно аристократия и высшие слои общества оказываются наиболее восприимчивыми ко всему чужеземному и престижному.