Просчеты (мягко говоря) того принципа, который, не способствуя установлению истины, а, наоборот, удаляя от нее, был положен Вересаевым в методологическую основу его первого труда о Пушкине, особенно рельефно дали себя знать в его втором труде — «Спутники Пушкина». Положив в основу ее все тот же собранный и систематизированный им свод свидетельств современников, Вересаев здесь, выступая уже полностью как писатель, набрасывает целую галерею сжатых портретов-характеристик этих современников, в большинстве своем находившихся в непосредственном общении с Пушкиным. Справедливость требует сказать, что по обилию собранного материала и по живости изложения этот двухтомник Вересаева и полезен, и читается с немалым интересом. Но и здесь намеренный отказ автора от критического подхода к привлекаемым материалам привел к не менее, а порой даже более тяжким последствиям.

Едва ли не самое большое место отведено им в нем Н. Н. Пушкиной. Но именно тут-то указанные просчеты, точнее (в данном случае это нельзя прямо не сказать) пороки, проявляются с наибольшей выпуклостью и силой. В резко отрицательной ее характеристике автор, пожалуй, больше, чем где-либо, следует Щеголеву как своему «классическому» образцу. Но, к великому сожалению, «ученик» в данном случае превзошел «учителя». В рисуемом им образе Гончаровой-Пушкиной-Ланской он не находит ни одной сколько-нибудь положительной черты. Даже то, как мучительно переживала она смертельное ранение мужа, Вересаев склонен, подходя к этому уже как врач, приписывать крайнему эгоизму ее натуры. А результатом и апогеем такого — сплошь отрицательного — отношения является выдвинутая им версия истории и, главное, подоплеки второго ее замужества. Из монографии Щеголева он заимствовал рассказ иностранца де Кюльтюра о беседе с некоей великосветской дамой, поведавшей ему о многочисленных любовных похождениях императора Николая I, который, получив от очередного предмета своих вожделений то, чего добивался, устраивал с помощью близких ему людей этой женщине брак, обеспечивая избраннику последующую блестящую карьеру, к полному удовольствию и его самого, и всех его близких. Именно в духе собеседницы де Кюльтюра объясняет Вересаев и приводимый им «целый ряд странностей», имевших место при выходе Пушкиной замуж за генерала П. П. Ланского. А устанавливая между всеми этими «странностями» очень на первый взгляд и логически и исторически убедительную причинно-следственную связь, автор сперва подводит читателей к выводу, а в конечном счете и сам прямо утверждает, что между Пушкиной и царем были близкие отношения, и «покладистый» Ланской как раз стал тем избранником, который охотно пошел на то, чтобы результат этих «очень нежных отношений... покрыть браком» с ней.

Однако на деле это искусно воздвигнутое здание оказывается построенным на песке. Все перечисленные его зодчим «странности» взяты им, прямо со ссылкой на первоисточник, из воспоминаний Араповой (кстати, Вересаев считает ее не крестной, а родной дочерью Пушкиной и царя, что, судя по ее воспоминаниям, она и сама была бы не прочь подсказать читателям). Он словно забыл, что в этой же своей книге неоднократно объявляет их насквозь «лживыми», а в главке-портрете, посвященном Наталье Николаевне, прямо пишет, что в сообщениях Араповой «нельзя верить ни одному слову».

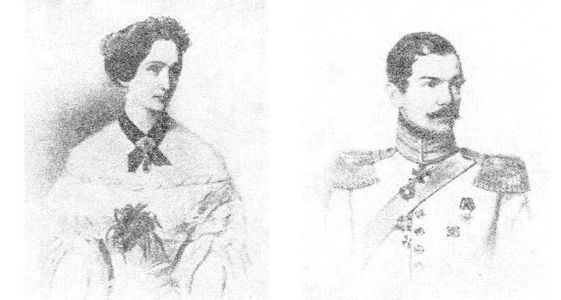

Помимо воспоминаний Араповой Вересаев в доказательство истинности своей версии опирается еще на два «сообщения». Первое из них основано на действительном факте. В связи с юбилеем лейб-гвардии конного полка, шефом которого был Николай I, командир его, Ланской, решил поднести ему альбом с портретами офицеров полка, а царь пожелал, чтобы в нем был помещен, помимо самого Ланского, и портрет его жены. Альбом сохранился, и оба эти портрета Ланских воспроизводятся в данной книге.

Во втором сообщении (запись пушкиниста Якушкина со слов очевидца) тоже идет речь об ее портрете. В середине прошлого века в Московский Исторический музей пришел неизвестный человек и предложил приобрести у него золотые часы с вензелем Николая I, запросив за них огромную по тому времени цену — две тысячи рублей. Когда это вызвало удивление, он открыл вторую секретную заднюю крышку, в которую был вделан миниатюрный портрет Натальи Николаевны, присовокупив к этому достаточно фантастический рассказ о том, как часы к нему попали. Неизвестному было сказано, что о его предложении надо подумать и посоветоваться, и предложили зайти еще раз, после чего он бесследно исчез, а что стало с часами и куда они делись, до сих пор остается неведомым. Скорее всего часы были ловкой подделкой в расчете, что на такое сенсационное предложение клюнут и сразу же — сгоряча — согласятся за любую цену их приобрести. А что касается полкового альбома, то и это поддается очень простому объяснению. Мы знаем, что Николай, который еще при жизни Пушкина не был равнодушен к прелестям и обаянию его жены, хотел, по словам самого поэта, украсить свои балы и приемы присутствием этой красавицы из красавиц. Через несколько лет после смерти поэта он, как и восхищавшаяся ею императрица, снова пригласил ее бывать при дворе. Захотел царь украсить ее портретом и юбилейный альбом.

Тем труднее понять, как мог автор «Спутников Пушкина» на таком зыбком основании выдвинуть — и не как рабочую гипотезу, а как непреложную истину — свою версию, будучи, видимо, столь увлечен ею, что даже не заметил того, что должно было бы его насторожить и предостеречь. Ведь, повествуя обо всем этом, да к тому же в столь неприятно режущем ухо развязно-игривом тоне, он буквально повторял — притом уже в неприкрытом виде — те намеки, которые содержались в грязном и гнусном анонимном пасквиле 1836 года. Только там они делались в отношении жены Пушкина, а здесь — его вдовы.

Обо всем только что мною сказанном тяжело и больно писать. Можно вполне понять авторов книги, которые, не найдя в изученном ими материале ничего подтверждающего версию Вересаева, а, наоборот, многое такое, что ей прямо противостоит, решили совсем этого не касаться. Но книги Вересаева до сих пор пользуются очень большой популярностью, а в данном случае и мое умолчание могло бы быть сочтено за знак согласия. Вот почему я счел необходимым и упомянуть о содержании вересаевской версии, на которую к тому же склонны были поддаться некоторые пушкинисты, и подвергнуть ее объективному критическому рассмотрению.

Примечательно, что, давая свою резчайшую оценку личности жены поэта, Вересаев одновременно ссылался на крайнюю скудость материала, на котором она основана: «Мы, в сущности, знаем очень мало о Наталье Николаевне и ее взаимоотношениях с мужем, не имеем никакого представления об ее характере, нам неизвестны силы, которыми она властвовала над мужем и заставляла его исполнять свои хотения». И еще примечательнее, что это «решительное» незнание внутреннего мира Натальи Николаевны, ее переживаний он объяснял (в устах автора книги «Пушкин в жизни» это было начавшимся пересмотром ее методологических позиций) почти полным отсутствием писем: «До нас дошло всего два-три письма Натальи Николаевны чисто делового характера и уже послепушкинской поры ее жизни».

Из этого признания Вересаева становится особенно очевидным то огромное значение, какое имела находка в гончаровском архиве большого числа писем Натальи Николаевны и ее сестер. В книге «Вокруг Пушкина» мы смогли познакомиться, помимо всего лишь трех писем жены поэта, известных автору «Спутников Пушкина», еще с четырнадцатью письмами ее самой и сорока четырьмя письмами сестер Екатерины и Александры.

Правда, чтение этих писем словно бы может несколько разочаровать. Снова и снова настойчиво повторяются чуть ли не во всех них, как бы лейтмотивом, просьбы к старшему брату — главе промышленного гончаровского дела — присылать полагавшиеся им от него деньги. Но это было связано с крайне тяжелым материальным положением семьи, сперва обладавшей очень крупным, но затем промотанным дедом состоянием, и к этой поре почти разоренной. При этом не следует забывать, что писались письма в условиях того времени, которое Пушкин предельно точно назвал «веком-торгашом», все сильнее дававшим себя знать разложением поместно-феодальных и развитием новых — буржуазных общественных отношений. Напомню, что и в рабочих тетрадях самого Пушкина, который очень горько переживал необходимость «торговать» своими стихами, но понимал, что без этого он не может предаваться своему главному и бесконечно дорогому для него делу — литературному творчеству, не завися от покровительства царского двора и вельмож-меценатов («без денег и свободы нет»), мы тоже часто встречаем, наряду с записями новых произведений, колонки цифр — подсчетов стихотворных строк и т. п. и соответственно получаемой за это платы.