По мнению большинства ученых, доклассические племена прошли в своем развитии три больших этапа: ранний, средний и поздний. Теоретически грань между ранним этапом земледельческой эры и предыдущей эпохой охотников и собирателей проводят исходя из того момента, когда хозяйство местного населения начинает основываться преимущественно на земледелии. В Мезоамерике это произошло, по крайней мере, около 2000 года до н. э. Последующие границы этапов выделяются на основании изменений в стилях керамики и глиняных статуэток, а также ряда других признаков, связанных с предполагаемой эволюцией в хозяйстве, социальных институтах и характере поселений. Абсолютные даты для каждого из них до сих пор точно не установлены. Это объясняется как малочисленностью радиоуглеродных анализов для доклассических памятников, так и слишком частыми расхождениями их с данными полевой археологии. Наиболее приемлема, на наш взгляд, следующая хронологическая шкала: ранний этап — 2000–1000 годы до н. э., средний этап — 1000–500 годы до н. э., поздний этап — 500–100 годы до н. э.

Первые переселенцы

Ранние земледельческие памятники изучены пока очень слабо. Словно маленькие островки возвышаются они над морем археологической целины, ждущей своих исследователей. Пожалуй, лучше всего нам известны древности долины Мехико и её ближайших окрестностей.

Первые поселения земледельцев возникли здесь по берегам рек и вокруг огромного озера Тескоко, где сама природа создала все условия для ведения земледельческого хозяйства. Это были в большинстве своем небольшие поселки. Обломки обожженной глины с отпечатками жердей и прутьев, которые так часто находят там, позволяют воссоздать внешний облик убогих жилищ этих людей. Их глинобитные хижины с высокими крышами из листьев или тростника очень похожи на скромные домики современных мексиканских индейцев. Разбросанные вокруг зеленеющих маисовых полей, эти хижины и по своим размерам и по внутреннему убранству ничем не отличались друг от друга. В ранних доклассических селениях даже при самых тщательных исследованиях не найдешь никаких следов монументальной храмовой архитектуры: ее тогда попросту не было.

Жизнь первых земледельцев Нового Света была нелегка. Со дня рождения и до самой смерти она вращалась вокруг бесконечных циклов изнурительных сельскохозяйственных работ. Все зыбкое равновесие только что созданного производящего хозяйства целиком зависело от величины собранного урожая. Стоит ли удивляться, что древние обитатели Мезоамерики так ревностно поклонялись небесным духам, от милости которых зависел, по их убеждению, урожай, а следовательно, и само существование. Подобно всем земледельческим народам древности, они поклонялись обожествленным силам природы: солнцу, ветру, дождю. Правда, первоначально эти верования носили довольно примитивный характер, не выливаясь в какие-то осязаемые формы и образы. Но если верно предположение некоторых ученых, что многочисленные глиняные статуэтки (главным образом женские), найденные в ранних поселениях, связаны с культом плодородия, то мы имеем здесь дело с первым конкретным воплощением религиозных канонов в искусстве. Маленькие фигурки из обожженной глины — настоящая энциклопедия древней жизни. Благодаря им мы знаем, как одевались и украшали себя предки современных индейцев, каков был их внешний облик. Это были довольно приземистые, крепкие люди. И мужчины, и женщины ходили полуобнажёнными, в одних лишь набедренных повязках. Свои тела и лица они покрывали татуировкой или красивыми росписями и узорами. Пышные головные уборы в виде тюрбанов завершали их костюм. То изящные и выразительные, то, напротив, нарочито огрубленные и схематичные, статуэтки производят тем не менее сильное впечатление. Короткие толстые тела, мясистые носы, выпученные глаза и похожие на обрубки руки и ноги мало отвечают современному идеалу красоты. Однако держа в руках одну из таких статуэток и задумываясь над каждым этапом ее изготовления, мы проникаемся впечатлением исходящей от нее чрезвычайной серьезности и постигаем целый мир мысли, скованной техническими возможностями выражения. Человек, одаренный интуицией, нередко угадывает богатый мир искрящейся фантазии даже за жалкими каракулями ребенка. В этих статуэтках ощущается суровое восприятие сложных ритмов рождения, роста и смерти в природе.

Главной пищей древних земледельцев долины Мехико была, вероятно, кукуруза. Урожай они хранили в особых зерновых ямах или же в маленьких круглых домиках, выстроенных специально для этой цели. В быту древние индейцы употребляли тогда точно такую же утварь, какая почти повсеместно сохранилась у многих современных индейских племён: каменную зернотёрку, или «метате», на которой растирали муку, глиняную сковороду, или «камалес», на которой пекли тонкие маисовые лепёшки — «тортильяс».

Столь же незамысловатыми были и религиозные верования первых земледельцев. Когда человек умирал, соплеменники закутывали его тело в кусок ткани или циновку и помещали в неглубокую яму, выкопанную рядом с жилищем. Вместе с умершим клали убогий скарб, совершенно необходимый, по тогдашним поверьям, для загробной жизни: глиняные горшки с пищей и водой, обсидиановые ножи, наконечники копий и стрел, зернотерки, каменные топоры. При этом количество и качество вещей в каждой могиле почти одинаково, что свидетельствует об относительном имущественном равенстве всех членов племени.

Картина, которую раскрывают нам ранние доклассические памятники долины Мехико, отражает общие тенденции в развитии всех мезоамериканских культур того времени. Постоянные поселки, состоящие из глинобитных хижин, маисовое земледелие как основа хозяйства, простая одноцветная керамика, культ глиняных женских статуэток — все эти черты без труда прослеживаются в любом уголке древней Мезоамерики.

Основные памятники раннего доклассического этапа (2000–1000 гг. до н. э.)

Наиболее быстро развивались в это время земледельческие общины Мезоамерики на побережье Тихого океана и в горных районах. Причём появление земледелия сопровождалось широким распространением глиняной посуды. Довольно раннее присутствие керамики отмечено в пещере Санта-Марта в штате Чьяпас, Мексика, где древнейший этап Чьяпа I (или Которра) датирован по методу С-14 1320±200 год до н. э., т. е. около 1500 года до н. э.

Но на Тихоокеанском побережье Чьяпаса в Альтамире найдена ещё более ранняя глиняная посуда этапа Барра в местной периодизации: она стратиграфически залегает ниже слоя с керамикой типа Которра (Чьяпа I), с примерным возрастом 1800–1400 годы до н. э.

Небольшая община времён Барра, жившая в Альтамире примерно до 1400 года до н. э., задала немало сложных загадок учёным. Следует отметить, что люди Барры пользовались каменными сосудами того же типа, какой был широко распространён у обитателей пещерных стоянок в долине Техуакан (штат Пуэбла, Мексика), где существовала одна из древнейших земледельческих культур Мезоамерики. С другой стороны, некоторые глиняные сосуды Барры сделаны в виде тыкв и других плодов и овощей, напоминающих близкие формы керамики из Эквадора и Колумбии. Морские продукты (рыба, крабы, моллюски), видимо, играли важную роль в жизни общины, хотя наличие «растительных форм» керамики — явное указание на какое-то примитивное земледелие.

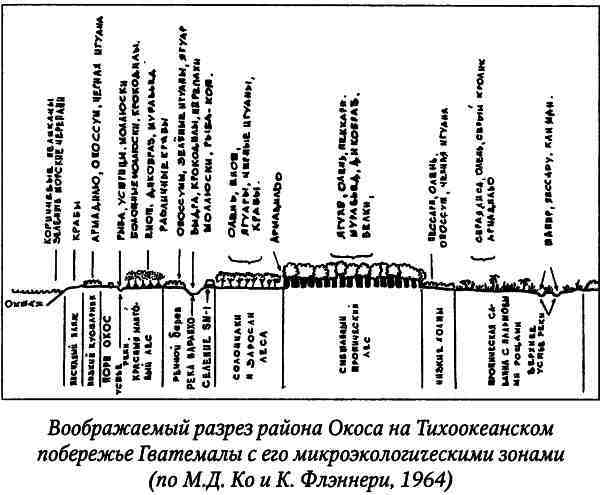

Орнаментация в виде полос особой блестящей красной краски этапа Барра из Альтамиры имеет аналогии на поселении Ла-Виктория (Тихоокеанское побережье Гватемалы, в 3 км от мексикано-гватемальской границы), в материалах этапа Окос (1500–1000 гг. до н. э.), видимо, частично одновременного с Баррой. В то время население Ла-Виктории было уже преимущественно земледельческим и возделывало на своих участках маис (его примитивные разновидности «пре-Чапалоте» и «Наль-Тель»), бобы и тыкву. Однако по-прежнему огромную роль в хозяйстве играли рыболовство и собирательство различных «даров» моря: устриц (Ostrea Columbiensis), двустворчатых крупных моллюсков (Polumesoda radiata), крабов, черепах и т. д. Видимо, земледелие ещё не стало настолько продуктивным, чтобы полностью в течение всего года обеспечить обитателей посёлка пищей, и они дополняли свой рацион интенсивной эксплуатацией неисчерпаемых запасов прибрежных вод океана, многочисленных лагун и устьев рек, подверженных воздействию океанских приливов. На сравнительно узкой полоске побережья было представлено такое изобилие всевозможных видов пищи, что местные земледельцы получили возможность, живя практически круглый год на одном месте, целиком восполнить с помощью рыболовства и прибрежного собирательства те издержки, которыми, увы, страдал ещё такой сравнительно новый вид хозяйственной деятельности, как земледелие.