И здесь Савий вспомнил, что точно такие же по стилю изображения встречаются не только на нефритовых топорах, но и на головном уборе идола с вершины у вулкана Сан-Мартин. Сходство между ними даже в мельчайших деталях настолько велико, что и непосвященному стало ясно: все упомянутые изделия плоды усилий одного и того же народа.

Цепь доказательств сомкнулась. Тяжелый базальтовый монумент не перетащить на сотни километров. Следовательно, и центр этого странного и во многом еще непонятного древнего искусства тоже находился, вероятно, где-то в районе вулкана Сан-Мартин, т. е. в Веракрусе, на побережье Мексиканского залива.

Человека, которому суждено было сделать решающий шаг в том направлении, которое скорее угадал, чем увидел Савий, звали Джордж Клапп Вайян. Один из лучших выпускников респектабельного Гарвардского университета, он мог рассчитывать на самую блестящую научную карьеру и буквально в считанные годы занять место преуспевающего профессора. Но случилось непредвиденное. Будучи первокурсником, Вайян раз и навсегда определил свои планы на будущее, отправившись в 1919 году в Мексику вместе с археологической экспедицией. Археология стала для него второй жизнью. В долине Мехико вряд ли остался хоть один мало-мальски интересный памятник старины, где бы не побывал этот энергичный американец. Его общий вклад в мексиканскую археологию трудно переоценить, и ольмеки не были здесь исключением. Именно Вайяну обязаны мы рождением одной остроумной гипотезы.

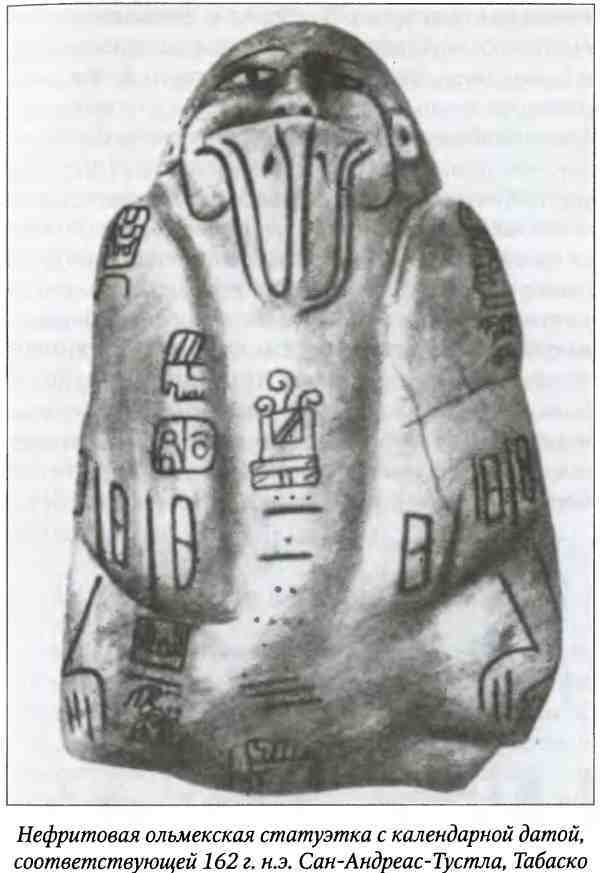

В 1909 году при строительстве плотины в Некаше (штат Пуэбла, Мексика) один американский инженер случайно нашел в разрушенной древней пирамиде нефритовую статуэтку сидящего ягуара. Интересный предмет привлек внимание ученых и вскоре был куплен Музеем естественной истории в Нью-Йорке. Именно эта нефритовая фигурка позднее послужила Вайяну своего рода отправной точкой в его рассуждениях о загадках культуры ольмеков.

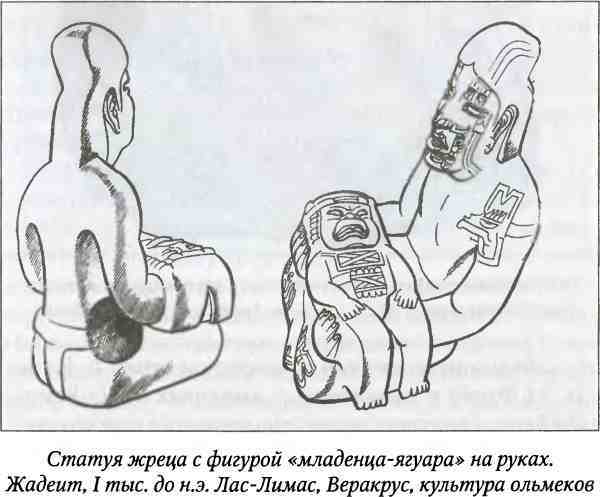

«Пластически, — писал он, — этот ягуар относится к группе скульптур, демонстрирующих одни и те же черты: оскаленная пасть, увенчанная выше плоским приплюснутым носом и раскосыми глазами. Часто голова у таких фигур имеет сзади выемку или зарубку. Большой нефритовый топор, выставленный в Мексиканском зале музея, тоже относится к данному типу изображений. Географически все эти нефритовые изделия концентрируются в Южном Веракрусе, Южной Пуэбле и на севере Оахаки. Столь же очевидную связь с названной группой предметов демонстрируют и так называемые „младенческие“ скульптуры из Южной Мексики, сочетающие в себе черты ребенка и ягуара».

Сопоставив все известные ему факты, Вайян решил действовать методом исключения. Он хорошо знал, как вьглядит материальная культура большинства древних народов, населявших когда-то Мексику. Ни один из них не имел ничего общего с создателями стиля изящных нефритовых статуэток. И тогда ученый вспомнил слова древней легенды об ольмеках — «жителях страны каучука»: область распространения нефритовых статуэток ребенка-ягуара целиком совпадала с предполагаемым местом обитания ольмеков — южным побережьем Мексиканского залива.

«Если мы ознакомимся с перечнем народов из полумифических преданий индейцев науа, — утверждал Вайян, — то путем исключения можно выяснить, кого из них следует связывать с только что выделенной по материальным критериям цивилизацией. Мы знаем стили искусства ацтеков, тольтеков и сапотеков, может быть, тотонаков и наверняка майя. В этих же преданиях часто упоминается один высококультурный народ — ольмеки, живший в древности в Тлашкале, но оттесненный впоследствии в Веракрус и Табаско… Ольмеки славились своими изделиями из нефрита и бирюзы и считались главными потребителями каучука во всей Центральной Америке. Географическое положение этого народа примерно совпадает с областью распространения нефритовых статуэток с ликами младенцев-ягуаров».

Так, в 1932 году благодаря остроумной гипотезе еще один абсолютно неизвестный народ получил вполне реальные доказательства существования. Это был не только триумф ученого, но и триумф древней индейской легенды.

Главное — голова

Итак, начало было положено. Правда, «воскрешение» ольмеков из небытия Вайян осуществил всего лишь на основе нескольких разрозненных вещей, опираясь главным образом на логику своих научных предположений. Для более глубокого изучения вновь открытой цивилизации этих находок, несмотря на их уникальность и художественное мастерство, было явно недостаточно. Требовались систематические раскопки в самом сердце предполагаемой страны ольмеков.

Это всей душой воспринял и претворил в жизнь соотечественник Дж. Вайяна — археолог Мэтью Стирлинг. В 1918 году, будучи студентом Калифорнийского университета, он впервые увидел в какой-то книге изображение нефритовой маски в виде «плачущего ребенка» и с тех пор навсегда «заболел» загадочными изваяниями из Южной Мексики. После окончания университета молодой Стирлинг попадает в наиболее известное тогда научное учреждение страны — Смитсоновский институт в Вашингтоне. И хотя в силу разного рода причин Стирлингу пришлось работать главным образом в Северной Америке, юношеская мечта об ольмекских городах никогда не покидала его. С большим волнением прочитал он отчет Ф. Блома и О. Ла Фаржа о таинственных изваяниях из Ла-Венты. В1932 году Стирлингу попался на глаза труд одного плантатора из Веракруса — некоего Альберта Вейерстолла. Последний со знанием дела описывал несколько новых каменных скульптур из Ла-Венты и Вильяэрмосы. Но больше всего молодого ученого поразили заключительные слова статьи, где говорилось, что идолы Ла-Венты совершенно не похожи на майяские и гораздо старше их по возрасту. Любому посвященному человеку было ясно, что медлить больше нельзя. Там, в болотистых джунглях Веракруса и Табаско, ждут своего часа бесчисленные памятники погибшей цивилизации, которых никогда не касалась рука археолога. Но как убедить руководство заинтересованных учреждений и своих коллег-археологов, что все эти отнюдь не малые денежные затраты сторицей окупятся научной значимостью будущих находок? Нет, обычные методы здесь явно не годились. И Стирлинг решается на отчаянный шаг. В начале 1938 года один, почти без денег и снаряжения, он отправился в Веракрус, чтобы осмотреть ту самую гигантскую каменную голову, которая была описана еще Мельгаром. «Я обнаружил предмет моих мечтаний, — вспоминает ученый, — на площади, окруженной четырьмя пирамидальными холмами. Из земли едва выглядывала одна лишь макушка огромного изваяния. Я отбросил землю с его лица и сделал несколько фотоснимков». Когда первое волнение от встречи с этим посланцем древности наконец прошло, Мэтью огляделся вокруг и замер от удивления. Гигантская голова стояла среди руин большого заброшенного города. Повсюду из лесных зарослей поднимались ввысь вершины искусственных холмов, скрывавших внутри остатки разрушенных дворцов и храмов. Они были ориентированы строго по сторонам света и группировались по три-четыре вокруг широких прямоугольных площадей. Сквозь густую зелень проглядывали контуры таинственных каменных изваяний. Да, сомнений быть не могло: первый ольмекский город лежал у ног усталого, но счастливого археолога. Теперь-то он сумеет убедить в своей правоте любого скептика и достанет необходимые для раскопок средства!

Город в джунглях

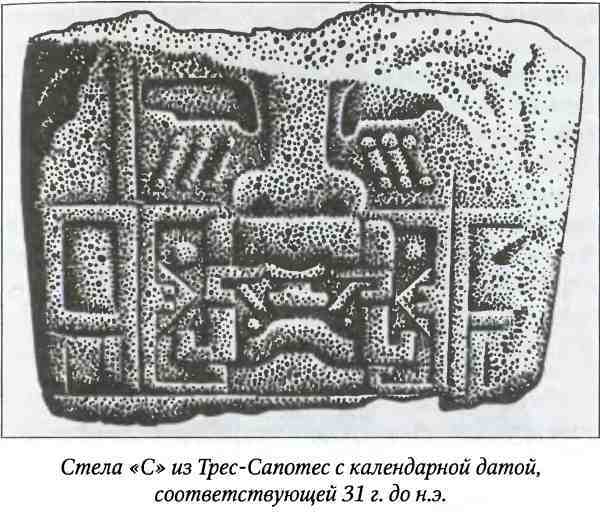

И вот поздней осенью 1938 года экспедиция во главе с Мэтью Стерлингом приступила к изучению руин Трес-Сапотес. Поначалу все было загадочным и неясным. Десятки искусственных холмов-пирамид, бесчисленные каменные монументы, обломки красочной глиняной посуды. И ни одного намека на то, кому же принадлежал этот заброшенный город.