МЕЛЬНИЦУ обычно относят к командам, которые играют кельтскую музыку, хотя последние два альбома[15] убедительно показывают, что это всего лишь одна из красок в их палитре. То, какие ярлыки навешивают на их музыку для удобства классификации, вопрос терминологии и, если угодно, репутации. Просто дело в том, что четко разделять музыкальные формы и внешнюю эстетику в случае с тем, что у нас называют уже устоявшимся общим термином «кельтская музыка», как-то не очень принято. Так уж сложилось.

Если копаться в истоках явления, то получится, что среди первых отечественных команд, исполнявших британский фолк в том виде, в каком мы привыкли его слушать и понимать, следует назвать АКВАРИУМ. На фестивале в Тбилиси в 1980 году БГ спел «Death Of King Arthur» на стихи Томаса Мэлори — позже эта вещь была записана в студии и включена в альбом «Radio Silence» 1989 года. Простой дуэт флейты и акустической гитары — многие до сих пор обходятся таким форматом для выступлений. А с приходом в состав АКВАРИУМА аккордеониста Сергея Щуракова Гребенщиковым была обыграна еще одна из версий самого себя, на этот раз на фундаменте SILLY WIZARD, а не привычного Боба Дилана. И это тоже было взято последователями и слушателями за образец. И не зря. БГ как никто другой умел указывать направления для других, его рекомендаций было достаточно для того, чтоб искать и находить записи коллективов, которых здесь до этого никто не знал и знать не хотел. Потому что было известно: этот человек умеет выбирать лучшее. Отчасти с его подачи в народ пошли записи Алана Стивелла, фактически заново воссоздавшего бретонский фолк, и CLANNAD, группы, которая еще в 70-х поставила фолк-звучание (первые три альбома — традиционные ирландские мелодии, потом начались синтезаторные обработки и уклон в new age) на коммерческие рельсы.

Но все-таки следует помнить, что широкой популярностью у нас (и не только) пользовались не аутентичные источники — тем более что они были интересны исключительно профессионалам, и про их наличие и доступность можно писать отдельную статью — а произведения талантливых обработчиков. Среди них были и исполнители народных ирландских песен THE DUBLINERS, и панк-рокеры THE POGUES. Последние, судя по тому, как их слово до сих пор отзывается, оказались наиболее близки по подаче и общей разухабистости к нашему пониманию того, чем праздник отличается от обычного выходного дня. Ну и, естественно, еще были JETHRO TULL, чьи влияние и популярность неоспоримы, хотя по большому счету они никогда не исполняли фолк-рок, а уж тем паче настоящий фолк. Однако же наличием флейтиста в составах многих русских рок-групп мы обязаны исключительно творчеству Йана Андерсона.

Славянское же направление в фолк-роке было во многом определено КАЛИНОВЫМ МОСТОМ, что, конечно, тоже весьма условно, потому что в текстах Дмитрия Ревякина больше прослеживалось влияние Велимира Хлебникова, а в музыке — британского хард-рока и американского ритм-энд-блюза начала 70-х, нежели близость к корням. Но общий антураж позволял воспринимать группу именно с такой точки зрения. При этом прямых последователей у МОСТА не оказалось (кроме разве что недолго просуществовавшего проекта Натальи Марковой ДВУРЕЧЬЕ), а национальная самоидентификация посредством рок-музыки и сейчас еще только ждет своего часа. Попытки использования подлинного, аутентичного музыкального материала — полевых записей, архивных изысканий — предпринимались нечасто и широким кругом слушателей так и не были востребованы. Старания Инны Желанной и особенно мультиинструменталиста Сергея Старостина соединить старинный, раритетный народный фольклор с джазом и мировой этнической традицией интересны в основном лишь тем, кто этой музыкой и этими артистами специально интересуется. То же можно сказать о группе АБВИОТУРА, сочетающей сэмплы «бабушек» с хардкором. При этом нельзя не отметить возникшую недавно популярность Пелагеи — но фундамент ее репертуара составляют все-таки не реконструкции древних обрядовых песен, а городские романсы или русские фолковые стандарты XIX и XX веков.

Можно долго размышлять о том, почему русский человек привык пренебрежительно относиться к наследию пращуров, и даже извлечь эту особенность национального менталитета из времен Владимира Красное Солнышко, когда впервые на законодательном и широковещательном уровне собственная культура была объявлена неважной и ненужной, а заемная — правильной и главной, но речь сейчас не об этом. Тем более что интерес к язычеству, пусть и выраженный в чтении детских сказок о леших и кикиморах, до конца истребить ни одному реформатору так и не удалось. И вот тут-то, в литературе, кроется один из главнейших источников нынешнего отечественного фолк-бума. Хотя начиналось все опять-таки с литературы привозной.

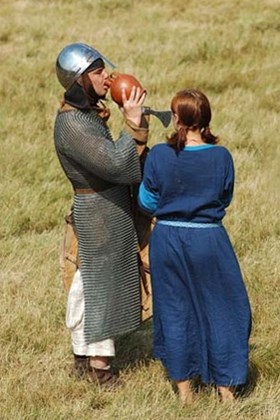

Кроме рокеров и хиппи, у фолк-рока была еще одна потенциальная аудитория, которая начала формироваться еще в 80-х. Это толкиенисты. Первая волна любителей «Властелина колец» была воспитана еще самиздатовскими переводами, и тут, надо сказать, тоже без БГ и его культпросвещения не обошлось. Потом, в начале 90-х, на русский было переведено весьма приличное количество зарубежной фантастики и фэнтэзи. Эпопея Толкиена вышла уже официально, сразу в нескольких вариантах перевода, и резонанс был таким, что его отечественное продолжение — «Кольцо тьмы» Ника Перумова — было не просто издано огромным тиражом, но еще и широко востребовано. А серьезное увлечение трудами британского профессора рано или поздно приводит к копанию в истории английского языка, истории вообще, мифологии и многих других вещах. А там и до музыки рукой подать. То же самое можно говорить о клубах исторических реконструкторов, куда всегда стекались талантливые историки и филологи, которые одновременно могли быть (и были, и есть) и поэтами, и музыкантами. А как только клуб начинал заниматься, скажем, ранним английским средневековьем и всем, что с ним связано, он упирался в аутентичную музыку нужного периода.

Интерес же к ирландским, шотландскими, бретонским мелодиям часто означал увлечение культурой целого народа, а не просто меломанию. Понять, почему для нас притягательнее прочих стран стала именно Ирландия (не из-за одной же только джиги и пива!), до конца так и не удается. Можно только шутить, что уж к пьянству-то мы точно относимся одинаково.

Однако есть и еще одно объяснение нараставшей популярности фолка, которое довольно ловко укладывает две традиции в один смысловой ряд. Дело в том, что в середине 90-х наши книгоиздатели поняли, что преданиями об эльфах и драконах читатель скоро будет перекормлен, и на свой страх и риск стали выпускать в свет так называемое «русское фэнтэзи». Одним из флагманов направления, оказавшегося принятым на ура, стала Мария Семенова — также историк и реконструктор. Ее книги (а позже и произведения других авторов) о походах викингов на Русь вызвали всплеск интереса и к славянскому язычеству, и к древней Скандинавии. Оказалось, что в прошлом были не только зверские набеги непонятных варягов на еще более непонятных предков, но и широкий межкультурный обмен, и даже взаимная ассимиляция, выписанная во всех подробностях. И что славянская мифология не менее увлекательна, чем скандинавская, а все эти Самайны и Бельтейны, Одины и Торы вполне мирно могут соседствовать с Даждьбогом и Мораной, Колядой и Сварогом. И опять интерес к истории, культуре, языку привел к поиску соответствующих музыкальных форм — благо, изысканиями этими в основном увлекалась творческая молодежь. Так на отечественную фолк-сцену стали подтягиваться музыканты, играющие не только «эльфийскую» музыку — в акустических или полуакустические составах, с фэнтэзийными текстами — но и суровые песни про троллей, молодецкую удаль, заснеженные елки и все тот же алкоголь. Тут уж в источники вдохновения годилась не только Ирландия с THE POGUES, но и Швеция с дремучей HEDNINGARNA. Менее брутально настроенные коллективы могли брать пример со шведской же GARMARNA или финской VARTTINA. Тем же, кого больше интересовало отдельно взятое славянское язычество, ориентироваться было фактически не на кого (и даже полевые экспедиции тут не могли быть подмогой), и музыка изобреталась заново и составлялась из элементов скандинавской и английской (ирландской, шотландской) фолк-музыки и каких-то привычных русских (общеславянских) мелодических линий. Так с одной стороны появились «пивные фолкеры» ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ, с другой — полистилистичные REELROADЪ и славяноориентированный КАЛЕНДАРЬ, а с третьей — TINTAL и WHITE OWL, играющие хард-рок и хардкор с отчетливо выраженным кельтским элементом. Возникшие в разное время и в разных местах, все упомянутые и неупомянутые группы за последнее десятилетие сделали нашу фолк-сцену одновременно и крайне пестрой, и удивительно терпимой к этой пестроте. Сейчас в каком-то составе вполне мирно уживаются волынка и жалейка, мандолина и варган, а в другом — народные ирландские ритмы спокойно сочетаются с тяжелыми гитарными риффами, и это никого не удивляет и не становится поводом для обструкции.