Мы сказали, что концепция «Скерцо си минор» в какой-то степени литературна. Мы имеем здесь в виду этот, может, выходящий за пределы музыки помысел контрастного сопоставления отчаянного «метания громов» с идилличной картинкой (поскольку это живопись звуками) средней части, целиком выдержанной в тонах Пюви де Шаванна, несомненно несколько подслащенных. «Литературным» помыслом является использование в этой средней части колядовой мелодии, которая берет свое начало в XV III веке — от обычая «убаюкивания младенца Иисуса»; во времена Шопена она стала уже совершенно народной, вернее домашней, мелодией. Домашняя, потому что мелодия эта — часть интимного, семейного, чисто польского обычая вечера в сочельник. В частности, литературной концепцией является переход от средней части скерцо к репризе, когда два аккорда, снова пробуждающие дьявольский шквал, смазывают, словно бы перечеркивают или заслоняют картину, напоминающую образ Выспянского: «…в глубине видна небольшая комнатка и подвешенное к потолку принаряженное и освещенное деревцо. Наклонившаяся над колыбелькой мать дает грудь младенцу и покачивает колыбельку в такт напеваемой вполголоса коляды».

Эта картина возникает перед глазами всякого поляка, слушающего среднюю часть «Скерцо си минор». Все же это сочинение целиком понятно только нам; ангельское соединение снежной и отчаянной метели с образом кормящей матери и вечера в сочельник — с тем, что есть в этом обряде народного, — до конца понятно только нам, и нас только потрясают приходящие на память строфы великого автора «Освобождения», которыми он дополняет видение Конрада. И кто знает, не о «Скерцо си минор» ли думал Выспянский, когда он писал эти строфы:

Боже, прошу на коленях

В эти святые минуты

Пусть преданы будут забвенью

Неволи гнусные путы.

Дай, боже, нам столько силы,

Чтоб сделать свободной Польшу,

Чтобы под небом милым

Стало счастливых больше.

Как много высокого чувства

Таится в народной груди!

Всели же в нас, боже, дух свой

И спящих скорей пробуди.

Разумеется, существенное различие между ними заключалось в том, что, если Выспянский чувствовал силу народа, то для Шопена понимание нашей тогдашней слабости становится мучительным кошмаром.

Если уж Шопен согласился остаться в Вене и не поспешил вслед Титусу, если уж он продолжал думать о заграничном путешествии и о том даже, чтобы навсегда поселиться на чужбине, то делается ясно, что в успех восстания он не верил совершенно. Муки ожидания становились тем сильнее, что это не было ожиданием победы. Костюшковское восстание и позорный провал пражской резни, которой Миколай Шопен избежал только чудом, должны были оставить в его памяти слишком глубокий след. Все говорит о том, что скептичного француза отличало неверие в польские силы. Оппортунизм старого Шопена не вызывает сомнений. Взгляды свои дорогой «папочка» наверняка завещал и сыну.

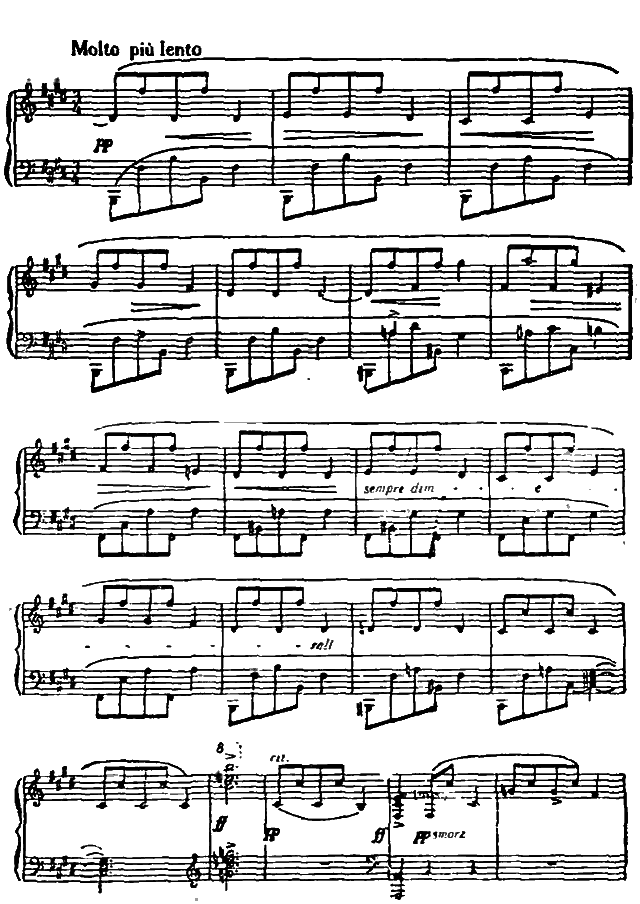

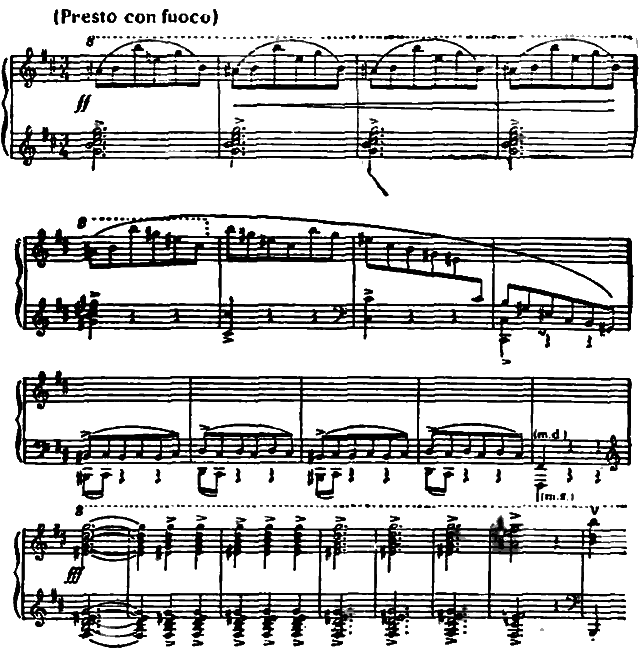

Несмотря на всю любовь, на весь патриотизм, на преданность всему польскому, одна из причин бури, бушевавшей в сердце Фридерика (да и в нашем сердце сегодня тоже), в «Скерцо си минор», — это сомнение. Но сомнение не пассивное, а отчаянное. Довод тому — знаменитый аккорд в финале, повторенный девять раз, который так воспламеняет нас и который в венских и парижских салонах должен был вызывать у дам крики возмущения и заставлять мужчин пожимать плечами: О том, что тогда, во время восстания и после его поражения, переживали люди, любящие родину, мы хорошо знаем из произведений лучших сынов Польши. Поразительно, сколько родственных музыке Шопена элементов находим мы в нашей романтической поэзии. Произведения эти отражали тогдашнее умонастроение, одни и те же исторические факты вызывали их к жизни, они несли на себе отпечаток тогдашнего нашего политического и социального положения. Нет ничего удивительного в том, что так много близкого, общего можно подметить в реакции, которую вызвали перипетии восстания у зрелого человека и гениального поэта из Литвы, и переживаниях, мучавших в те годы на чужбине молоденького паренька, типичного варшавянина. Одно и то же душевное состояние, одни и те же взгляды, одни и те же сомнения породили дрезденские «Дзяды» и венское «Скерцо». Порывы отчаяния и сомнений гнали эти две наши возвышенные души, и среди этих холодных громов, которых так много в их сочинениях, как мысль о теперь уже навеки недоступном поляку-изгнаннику счастье появляются — у Шопена картина «матери, дающей младенцу грудь», у Адама «видение Евы». И разве не близкий средней части скерцо образ выражен словами колыбельной Мицкевича:

Милому брату подстелим крыло,

Кроткими снами овеем чело,

Звездным его убаюкаем взором,

Сказку нашепчем ему ветерком,

В хоре сплетемся лилейным венком,

Руки прохладной раскинем листвою,

Розы, как нимбы, зажжем над собою,

Волны воздушных волос расплетем,

Ложе обнимем шатром своих крылий,

Кинем на спящего тысячи лилий

Звездным, душистым, лучистым дождем.

И затем снова возвращаются «унылые гармонии». Вот что пишет Шопен о вечере в сочельник 1830 года: «…один-одинешенек отправился я в двенадцать к святому Стефану. Пришел, народу еще не было. Не помолиться, а чтобы полюбоваться в сию пору этим огромным зданием, забрался я в самый темный угол, встал у подножия готической колонны. Не поддается описанию эта красота, это величие огромных сводов; было тихо, изредка только шаги ризничего, зажигавшего лампадки в глубине храма, нарушали мою летаргию. Позади меня могила, передо мною могила, надо мною только надгробия недоставало. Унылые во мне роились гармонии… Сильнее чем когда-нибудь чувствовал я свое сиротство». Как же быть? Уехать? Но как же ехать? Родители велят поступать мне, как я сам хочу, а я не люблю этого. Воротиться? Сидеть здесь? Покончить с собой?»

Но есть еще ниточка, связывающая его с родиной. Родители еще могут советовать, еще добираются сюда грошики пана Миколая. После восьми месяцев бесплодного, непрочного существования Шопен выезжает в Париж, о котором давно мечтает. В июне он еще играет в Вене, в августе — в Мюнхене, в сентябре он останавливается в Штутгарте. Тут его настигает последний громовой удар: известие о падении Варшавы. Все нити, связывавшие его с родиной, здесь обрываются. Еще в Вене он вздыхал: «Странно мне, грустно мне, понять не могу — отчего я один?» В Штутгарте его прорывает. Заметки в дневничке такие трогательные, такие необычайные, что порою верить не хочется, что писал их юноша, «застегнутый на все пуговицы», каким нам всегда представляется Фридерик.

Штутгартский взрыв настолько необычен (и благодаря своей необычности — ценен), что просто-напросто обескураживает. Он совершенно в ином свете показывает нам внутренний мир автора скерцо и баллад. На один только миг — единственный на протяжении всей жизни Шопена — он позволяет заглянуть в самые глубины души Фридерика, где ничем не сдерживаемые бушуют страсти: гнев, ненависть. В течение какого-то мгновения видим мы, как трескается «эта лава, холодная и твердая, сухая и омерзительная», которая скрывала и в будущем так же ревниво будет скрывать огонь шопеновского сердца, и на миг мы можем «спуститься на дно», добраться до самого сокровенного, выраженного не музыкой, а словами. Один-единственный раз в своей жизни Шопен мечет громы не на фортепьяно, а на бумаге. И до этой вспышки и после нее весь свой душевный огонь он вкладывал в творчество. В его этюдах, в его сонатах, скерцо мы чувствуемэто внутреннее напряжение, этот мощный жар, испепелявший его. И только однажды этот палящий жар прорывается в словах. Потому-то «штутгартский блокнот», этот маленький листочек из дневника, надо поставить наравне с самыми потрясающими сочинениями Фридерика: со «Скерцо си минор», «Этюдом до минор», «Прелюдией ре минор». Трагическую выразительность этих заметок можно сравнить лишь с трагической выразительностью «Дзядов». Порою просто поражает, как сходна в эти годы жизнь Шопена с жизнью Мицкевича. Мы понимаем, что это созвучие истории, но в то же время чувствуем и другое: сердца великих сынов Польши бились в унисон с сердцами всего сражавшегося народа. И как же велик их вклад в эту борьбу, хотя они не принимали участия в восстании!