В начале XX века город-стройка уже перестал особенно удивлять горожан постоянными переменами в своем облике, но все же бурный рост всех его районов единодушно отмечался современниками как явление совершенно феноменальное. Увеличивающийся объем грузоперевозок по железной дороге и быстро растущее население города требовали новых рабочих рук, специалистов и предпринимателей в самых разнообразных отраслях знаний: ремесленников, мастеровых, учителей, врачей, адвокатов, священников, торговцев и подрядчиков.

Приток их в Харбин обусловил продолжавшийся рост новых внутригородских поселений, и, по данным городского путеводителя за 1923 год, помимо трех описанных выше районов города (Пристань, Новый город и Старый Харбин) в городских пределах существовало тогда 12 разнообразных районов. Среди них были левый берег Сунгари — Затон, Остроумовский городок, Сунгарийский городок, Госпитальный городок, Московские казармы, Корпусной городок, Славянский городок, Модягоу, Саманный городок, Алексеевка, Мостовой и Гондаттьевский поселки. На окраинах Харбина, в соответствии с избранными ремеслами, селились городские разночинцы: в Алексеевке — извозчики и ремесленники, а в Мостовом поселке — строители моста через Сунгари. В Модягоу, этом своеобразном аристократическом уголке Харбина, проживали состоятельные горожане. В 1920-х годах именно этот район стал культурным сосредоточением русской части Харбина, заселенным новыми белыми эмигрантами — людьми самых разнообразных сословий и рода занятий, в противоположность жившим там в начале прошлого века инженерам и управленцам — высокопоставленным чинам железной дороги. Вот так, говоря в общих чертах, и возник этот необычный город, очень русский по своей сути, построенный нашими соотечественниками для железной дороги мирового значения на китайской земле. Едва возведенный в самом центре богатой черноземной маньчжурской равнины, город стал расти со сказочной быстротой. Американский писатель русского происхождения Виктор Порфирьевич Петров, сам уроженец Харбина, полагал, что размах роста города был «чисто американским», и в этом смысле сравнивал его с некогда возникавшими на Западном побережье Северо-Американских Соединенных Штатов городами «шерифов и ковбоев».

Глава третья

Люди города Харбина

Какова же была численность российского населения Харбина в тот период его истории, когда над Россией еще не грянули громы февральского и октябрьского переворотов 1917 года? Самые первые данные о количестве русских жителей Харбина относятся к 1899 году, ко времени, когда поселение лишь только обживалось вновь прибывшими сюда инженерами, строителями, торговцами и казаками. Согласно городской статистике того времени, в городке на тот момент проживало уже 14 тысяч человек гражданского населения и 5 тысяч чинов корпуса Охранной стражи. Первая в истории города систематизирующая перепись населения проводилась в Харбине 15 мая 1903 года, и свидетельствовала о том, что в нем проживало 15 579 русских подданных и 28 338 китайцев. Всего же в Харбине, с исключением Фуцзядяня, проживало тогда 44 576 человек всех национальностей. Была в Харбине и богатая еврейская колония, во главе которой со временем встал популярный врач Иосиф Абрамович Кауфман. Эта колония состояла из крупных предпринимателей, концессионеров, банкиров, а также людей рангом пониже — владельцев складов, мельниц и консалтинговых фирм. Впрочем, по величине своей она вполне могла соперничать с «зажиточной», по утверждениям современников, польской колонией, у которой в Харбине одно время было даже свое консульство. А кроме того, гимназия имени популярного национального романиста Генрика Сенкевича и помпезно отделанное мрамором здание Польского собрания — этот своего рода польский общественный клуб по интересам и место для воскресной «ярмарки тщеславия» харбинских панн и панночек. Возглавлял польскую колонию некто Г. Г. Эмерс, в далеком прошлом крупный землевладелец в Тифлисской губернии.

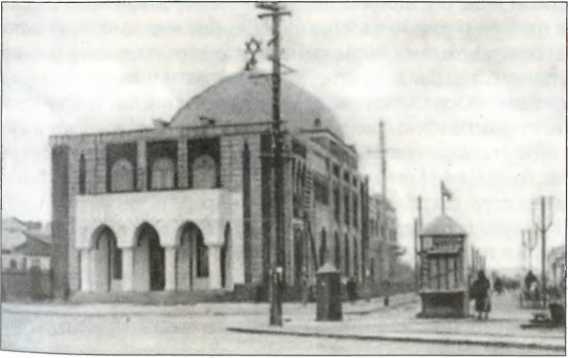

Синагога в Харбине

Значительно меньшими колониями и этническими объединениями Харбина была татарская, армянская, грузинская и даже эстонская. А первые евреи из России прибыли в Маньчжурию после ратификации с Китаем договора 1897 года о строительстве Китайско-Восточной железной дороги. В основном это были лица, чья деятельность так или иначе была связана со строительством и подрядами на работы. Появление еврейских поселенцев в Северо-Восточном Китае не обошлось без попыток пограничного начальства Приамурской губернии ограничить их въезд в Маньчжурию, ибо вся Маньчжурия подпадала под статус «100-верстной приграничной полосы», в пределы которой, по законам Российской империи, евреям запрещался въезд. Извещенный о принятых в губернии ограничительных мерах по перемещению евреев, военный министр Российской империи Генерального штаба генерал-лейтенант Виктор Викторович Сахаров особой телеграммой напомнил приамурскому генерал-губернатору Николаю Ивановичу Гродекову телеграммой от 15 декабря 1898 года о неукоснительном соблюдении данного закона. При этом военный министр империи подчеркивал, что данный запрет действует «впредь до решения сего вопроса в установленном порядке». Такая формулировка не была чем-то, из ряда вон выходящим, и в те годы была общепринятой в правительственных кругах, когда речь заходила о правовом статусе евреев. Как известно, министр финансов С. Ю. Витте в мемуарах сокрушенно назвал данный подход правительства «фарисейской формулой». Впрочем, приамурский генерал-губернатор Гродеков хорошо сознавал все положительные стороны и выгоды для казны в допуске предприимчивых еврейских поселенцев в «полосу отчуждения». В обсуждении всех «за» и «против» с военным министром Гродеков не раз подчеркивал, что очевидным преимуществом в ходе развития городской инфраструктуры на линии при появлении там еврейского населения могло бы стать оживление коммерции. В июне 1901 года он даже направил в Петербург телеграмму на имя начальника Главного штаба и министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве с предложением все же допускать евреев в Маньчжурию в исключительных случаях, когда их пребывание «будет признано желательным интересам постройки дороги по удостоверению администрации последней». Так как окончательное решение в отношении пребывания еврейских переселенцев в Маньчжурии отдавалось в ведении администрации КВЖД, это переводило данный вопрос из правового поля политики в сферу чисто экономической целесообразности. И если на территории всего российского Дальнего Востока коммерческая деятельность евреев административно регламентировалась и контролировалась, то относительно их пребывания в «полосе отчуждения» КВЖД законодательно оформленных правил не существовало. Ибо и сама КВЖД, строго говоря, являлась не вполне государственным, а скорее коммерческим проектом, что освобождало ее руководство от необходимости придерживаться тех ограничительных условностей в отношении еврейского населения, что были предписаны законами Российской империи для предприятий государственных. Управляющий в ту пору железной дорогой генерал-майор Дмитрий Леонидович Хорват был известен, как человек либеральных взглядов, не препятствовавший притоку евреев с российской территории, выразивших свое желание принять участие в многочисленных порядных и торговых проектах, напрямую связанных с эксплуатацией дороги и развитием «придорожной» станционной инфраструктуры. По воспоминаниям главы еврейской общины в Харбине Абрама Иосифовича Кауфмана, генерал Хорват считался «замечательной личностью и исключительным администратором», чем «снискал себе уважение и симпатии всего населения».

Граф С. Ю. Витте

С появлением некоторых послаблений в перемещении, первыми потянулись в Харбин евреи городов Дальнего Востока — Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, привлеченные благоприятными экономическими условиями, а также атмосферой национальной и религиозной терпимости, созданной администрацией железной дороги в Харбине для новых поселенцев. В городе они занимались поставкой строительных материалов, товаров и продуктов для рабочих и служащих железной дороги. С самого начала промышленной эксплуатации КВЖД евреев стали принимать на работу на должности инженеров и врачей дороги, хотя преимущественно в тот период большинство из них было вовлечено в организацию подрядов на строительство и оптовую и розничную торговлю. За несколько лет активной коммерческой деятельности в Харбине, по данным на 1902 год, еврейскому населению в городе принадлежали десять коммерческих предприятий, а его численность продолжала свой неуклонный рост, составив в 1903 году уже 300 человек. С началом Русско-японской войны активизировалась общественная деятельность еврейской общины Харбина, взявшей на себя в первую очередь организацию религиозного обслуживания еврейских военнослужащих в действующей армии. В рамках этой задачи представители общины занимались распределением продуктов питания, поступавших по линии созданного в связи с войной в Петербурге специального комитета помощи, что объяснялось необходимостью соблюдения законов кошрута. На собранные инициативными группами еврейских общественников пожертвования солдаты-евреи получали также небольшие денежные пособия, дополнительное питание и белье. Кроме этого, община заботилась о раненых единоверцах, изыскивала финансирование для захоронений погибших солдат на участке еврейского кладбища, выделенном под эти цели специальным решением администрации КВЖД. По окончании войны многие из демобилизованных воинов еврейского происхождения остались на жительстве в Маньчжурии, воспользовавшись указом правительства 1904 года о праве повсеместного жительства всем воинским чинам, «кои, участвуя в военных действиях на Дальнем Востоке, удостоились пожалования знаками отличия или вообще беспорочно несли службу в действующих войсках». Харбин привлекал многих из них царившей в нем атмосферой повышенной деловой активности и возможностями ведения выгодного предпринимательства, не стесненного рамками национальных ограничений. Эти демобилизованные чины армии, обосновавшись в Харбине, вызывали к себе из западных губерний Российской империи свои семьи, родственников и обустраивались не только в городе, но и в других населенных пунктах по всей линии КВЖД. В 1906–1907 годах численность еврейского населения Харбина превысила три тысячи человек, а в январе 1909 года в городе при большом стечении народа была открыта первая синагога. Кстати говоря, сбор пожертвований на ее строительство был начат общиной за пять лет до этого. Средства на постройку синагоги бесперебойно поступали и от еврейских общин Лодзи, Петербурга, Киева, а также и других городов Российской империи. При синагоге была открыта и многие десятилетия после того работала школа.