В середине 1930-х Поносовым были проведены исследования в районе ст. Сунгари и в районе Барги. В первой половине 1940-х он первым из исследователей археологии Маньчжурии обнаружил памятники культуры эпохи бронзы. В наши дни эти памятники объединены общим названием «культуры байцзинь-бао». Со временем и получением необходимых археологических и культурных навыков участниками раскопок поиски были перенесены из Северо-Восточного Китая в Монголию, выйдя затем на центральноазиатский простор и переместившись в Синьцзян. За долгие годы своей работы Владимир Васильевич собрал довольно большой материал по этнографии солонов и даур — народностей, проживавших в верховьях Амура и в долинах рек Аргунь и Зея. Так как к настоящему времени эти материалы еще не опубликованы, то исследователи не имеют возможности с ними работать.

После 1949 года Владимир Васильевич Поносов остался в Харбине, и в 1957 году китайские власти пригласили его во вновь созданный Музей провинции Хэйлунцзян для приведения коллекций в порядок и последующей передачи опыта и наработок китайским сотрудникам. Примерно в этот период совместно с китайцами Поносовым было проведено несколько полевых исследований, во время которых он консультировал начинающих китайских археологов по ведению археологических разведок и раскопок. Тогда же он и написал труд по истории археологического изучения Северной Маньчжурии, где обобщил опыт русских исследований, сделанных к середине XX века. Относительно недавно эта работа ученого была опубликована в Харбине на китайском языке. Когда условия жизни работы для русского ученого стали совершенно непереносимы из-за постоянной угрозы убийства хунвейбинами, Поносов покинул Китай в 1961 году и переехал в Австралию, где и скончался в 1975 году.

Стараниями харбинских естествоиспытателей Воейкова, Скворцова и Яшкина в городе появился знаменитый питомник-рассадник культурных растений. Яшкин первым ввел в Маньчжурии культуру помидора, ставшую потом одной из главных статей доходов харбинских огородников. Признанный мэтр русской ботаники в Харбине Борис Васильевич Скворцов за несколько лет своей научной деятельности успел опубликовать в специализированных научных журналах более 500 работ, описав столь богатую флору Северо-Восточного Китая и великолепные рододендроны Шлиппенбаха в частности. Помимо этого ученым была составлена сопоставительная работа по изучению свойств дикой и культурной сои, как заменителя животных белков. Формирование научных исследований требовало теоретического подкрепления и сопоставления с прежним опытом, накопленным человечеством за все время его существования. Привозимые и выписываемые из России книги использовались читателями в работе и учебе и первоначально пополнили разрозненные русские библиотеки, став затем основой библиотечного фонда всего города. Со временем появилась даже целая сеть русских библиотек — общественных и частных — с десятками тысяч томов книг и журналов на разных языках. Самым большим книгохранилищем города считалась Центральная библиотека КВЖД, директором которой долгие годы был известный политический деятель «сменовеховец» Николай Васильевич Устрялов. И в этом харбинская общественность не изменила старой российской традиции, избрав на этот пост одного из самых образованных и известных людей города. Увы, если судить по журналистским заметкам и путевым очеркам туристов, в наши дни от прежних сказочных богатств тех библиотек не осталось даже воспоминаний. Теперь в фондах превосходно заметна печальная действительность современности, выразившаяся в пренебрежительном отношении к иноплеменному прошлому. Картина упадка в бывшей русской библиотеке вызывает сожаление не только у библиофилов, но даже у журналистов, интуитивно понимающих, какие важные свидетельства в буквальном смысле пропадают на чужбине. Ценнейшие русские издания хранятся в сыром помещении, книги расставлены на полках бессистемно, а часть их просто свалена кучей на пол. Если судить по толстому слою сажи и пыли, плотно осевшему на обложках, русские книги в Харбине XXI века мало кого интересуют, а ведь до 1945 года помимо множества издаваемых на русском языке книг в городе выходило 24 русских журналов и газет.

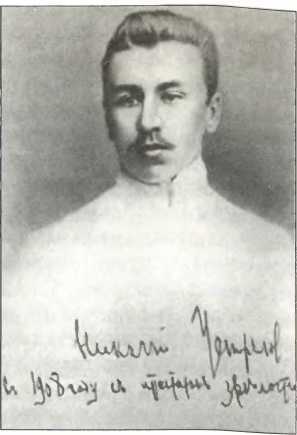

Н. В. Устрялов

Стоит признать, что когда-то культурный уровень населения Харбина, не без помощи русской диаспоры, был чрезвычайно высок. В городе насчитывались десятки школ, гимназий, реальных училищ, где, случалось, преподавали даже профессора. Харбинская молодежь стремилась учиться, и среди нее почти не было тех юношей и девушек, которые не имели бы среднего образования. Каждый учащийся, проходивший курс наук, постигал помимо физики, химии и математики такие дисциплины, как гигиена и космография. А всего предметов в школьной программе насчитывалось тогда около тридцати. Среди них особое внимание уделялось русской литературе, отечественной истории и русскому языку. Выпускники харбинских гимназий, как когда-то царскосельские лицеисты, обязаны были знать и теорию стихосложения… По воспоминаниям современников, в 1920-е годы в Харбине «существовало много школ, материально зависящих от субсидий КВЖД, но после Мукденского соглашения 1926 года они перешли в ведение советской администрации дороги, и сразу же в них была принята атеистическая марксистская программа, что было неприемлемо для православных русских людей. В противовес этому русская общественность сумела создать ряд православных национальных учебных заведений. По далеко не полному списку их значилось до 30: реальные училища, гимназии, вышеначальные школы».[2]

Из крупных русских медицинских учреждений стоят упоминания Мариинская община сестер милосердия и Российское общество Красного Креста. Оба учреждения, а также Харбинские фармацевтические курсы и I-й и II-й Харбинские зубоврачебные школы воспитали в своих стенах многочисленные кадры младшего медицинского персонала для больниц и лечебных учреждений города фельдшеров и фельдшериц.

В 1920-х годах, ввиду большого притока русских беженцев из городов и весей Сибири и Дальнего Востока, в Харбине невольно скапливались лучшие артистические силы России, и при их деятельном участии была создана городская балетная школа. Репертуару харбинской оперы мог позавидовать любой петербургский театр, так как в разные годы на ее сцене пели Ф. И. Шаляпин, С. М. Лемешев, И. С. Козловский. Самым первым музыкальным коллективом Харбина был городской симфонический оркестр, который появился там чуть ли не с момента закладки города и просуществовал в своем неизменном составе до 1946 года.

Незадолго до Второй мировой войны, в год столетия смерти Пушкина, вокруг его имени ненадолго объединилась вся зарубежная Россия, несмотря остроту идейных разногласий. Дабы преодолеть угрозу утраты национальной идентичности (у мировых либералов тогда в ходу был термин «денационализация»), было решено ежегодно широко отмечать во всем Зарубежье «День русской культуры», приурочив его ко дню рождения Пушкина. В 1925 году это событие праздновалось уже в 113 странах, где проживали русские эмигранты, и с этого времени стало ежегодным.

С особым размахом русская эмиграция отметила 100-летие со дня смерти Пушкина. В 1937 году в эмиграции насчитывалось 16 Пушкинских комитетов на пяти континентах. Всему миру было явлено единство российской исторической памяти. По-настоящему пушкинский голос на Дальнем Востоке зазвучал позже. Вот как отмечалось в Харбине 100-летие со дня кончины поэта, согласно воспоминаниям участников. Местное духовенство отслужило торжественную панихиду по Пушкину. В Железнодорожном клубе КВЖД открылась выставка, посвященная поэту, и были прочитаны лекции на разнообразные темы пушкинской жизни и творчества. В театрах проходили премьеры спектаклей, поставленных по мотивам пушкинских произведений.

В феврале 1937 года была открыта Пушкинская выставка, организованная по предложению члена юбилейного комитета П. Савостьянова. На ней были представлены не только прижизненные издания поэта, но и предметы русского быта того времени и картины, любезно предоставленные для этой цели харбинскими обывателями. В те дни у энтузиастов популяризации имени Пушкина возникла превосходная мысль издать все «пушкинские материалы» в одном альбоме. Авторский коллектив возглавил профессор К. О. Зайцев, который не только взял на себя роль, выражаясь современным языком, координатора проекта, но написал порядочное количество статей для сборника «Пушкин и его время» и безвозмездно отредактировал работы других авторов. Всего же было отпечатано 1160 экземпляров альбома, из них 16 именных и 44 нумерованных — на бумаге лучшего качества и в увеличенном формате.