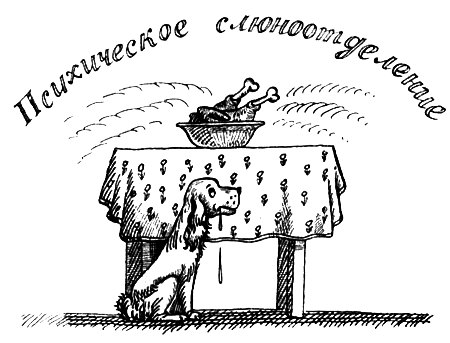

Слюна выделялась в разных случаях. Естественно, при попадании пищи в рот (безусловный рефлекс). Но часто слюна стекала в пробирку, как только собака видела пищу. Само по себе это еще не было открытием, ведь каждый из нас знает, что означает выражение «слюнки текут», — это когда видишь или даже просто воображаешь лакомый кусочек. Но Павлов первый догадался объяснить это явление в связи с работой мозга, опять же, наблюдая за собакой.

Слюна у собаки начинала выделяться не только при виде и запахе пищи, но и под влиянием света, звука и других самых разнообразных сигналов, если они когда-то раньше совпадали с появлением пищи. Оказалось: если несколько раз подряд какой-то случайный «несъедобный» раздражитель (например звонок или вспышка света) возникает одновременно с пищей или незадолго до ее появления, собака реагирует на него так же, как и на саму пищу. Эти посторонние сигналы, не имеющие (исходно) никакого значения для собаки, стали называть «условными», так как они были «условием» появления пищи. А выделение слюны в такой момент определили как условный рефлекс.

Что такое условный рефлекс, каждый из нас знает по себе. Например, при звуке бормашины, доносящемся из-за дверей кабинета зубного врача, у многих людей начинает учащенно биться сердце, как будто бы им уже сверлят зуб, а некоторые даже ощущают боль. Условными могут стать и почти все другие реакции организма человека и животных. Поскольку слюноотделение, учащение сердцебиения и другие подобные им реакции протекают независимо от нашей воли, их называют непроизвольными, а образующиеся на их основе условные рефлексы — классическими.

Собаке Павлова даже памятник поставили. И совершенно справедливо. Ибо вместе с ученым она совершила важнейшее открытие: всю деятельность живого существа контролирует мозг, в нем кипит непрестанная работа, «солирует» то левое, то правое полушарие, и от того, какую именно работу мозг выполняет охотнее и быстрее, зависит тип нервной деятельности и животных, и человека. Но это — тема отдельного разговора.

Кошка в «проблемном ящике»

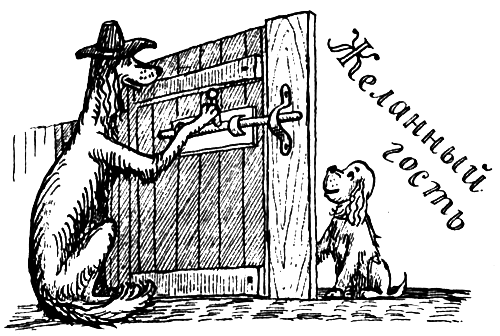

Одновременно с И. П. Павловым в самом начале XX века работал американский исследователь Эдвард Торндайк (1874–1949). Его интересовала прежде всего проблема интеллекта животных. Однажды ему рассказали про собаку, которая лапой открывала задвижку садовой калитки. Чтобы понять, как животные справляются с такими задачами, где требуется сообразительность, он придумал особую клетку, которую назвал «проблемным ящиком».

Вот как ставился опыт по его методике. Голодное животное, например кошку, сажали в клетку и запирали, а снаружи помещали пищу. Запертая, да еще и голодная, кошка, увидев пищу, начинала метаться, скрестись, прыгать, пытаясь до нее добраться. А чтобы выйти на волю, ей надо было нажать находящуюся там же, в клетке, педаль или рычаг, открывающий задвижку. После множества неудачных, беспорядочных движений животное в конце концов случайно совершает нужное действие и выходит наружу. Опыт повторяют вновь и вновь, и каждый раз кошка делает все меньше ошибок и все быстрее получает свободу и пищу. В конце концов животное выучивается безошибочно совершать нужное действие сразу. Такой процесс называют обучением методом проб и ошибок.

Метод проблемного ящика — не единственный, который позволяет изучать инструментальные (двигательные) условные рефлексы. Ученые широко используют для таких опытов так называемую камеру Скиннера (по имени американского ученого, который ее придумал). Это небольшая клетка, в которой есть устройства для подачи звуковых и зрительных условных сигналов, а также кормушка, куда поступает пища, как только животное совершит нужное действие, — лапой или клювом нажмет на кнопку или еще какое-нибудь приспособление. Вся эта система действует автоматически, в соответствии с определенной программой, так что экспериментатор не вмешивается в процесс обучения, тем более что сегодня ему в этом помогает электроника.

Итак, мы выяснили, что условный рефлекс образуется и закрепляется, когда животное стремится что-то получить, прежде всего пищу.

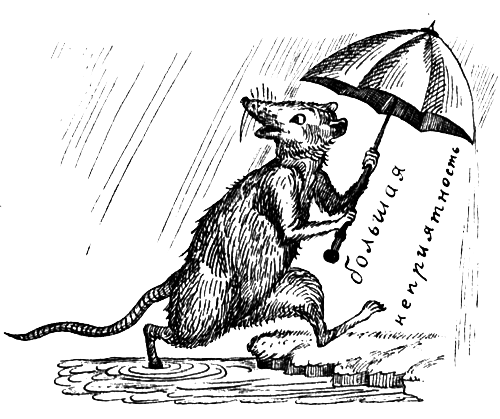

А можно использовать и другой подход — поместить животное, например крысу или мышь, в воду. Для грызунов это очень неприятно, и они активно стараются избежать такой ситуации. Мало-помалу они учатся выбираться из воды нужным путем.

То есть для успешного обучения животного нужно, чтобы оно чего-то очень сильно хотело, чтобы у него была какая-то неудовлетворенная потребность, или, как говорят ученые, «мотивация».

Свиньи, например, легко обучаются нажимать кнопку, которая включает подогрев помещения. Каждое такое действие обеспечивает подачу тепла на несколько секунд. Если общая температура воздуха выше 15 градусов, животные включают подогрев в тысячу (!) раз реже, чем при 0–5 градусах. Комфорт им требуется — вот в чем дело!

«Отличниками» в школе условных рефлексов, однако, становятся лишь те «ученики», кого обучают правильно. Условный сигнал всегда должен предшествовать реакции «ученика», а поощрение (на языке биологов — подкрепление), так же, как и наказание, он должен получать как можно скорее после ее совершения.

За счет таких сравнительно простых механизмов животные успешно приспосабливаются ко всем изменениям, которые происходят, разумеется, не только в лаборатории, но и в природной среде. Они запоминают места, где их подстерегает какая-то опасность, и избегают их, или, напротив, вновь и вновь посещают места, богатые кормом.

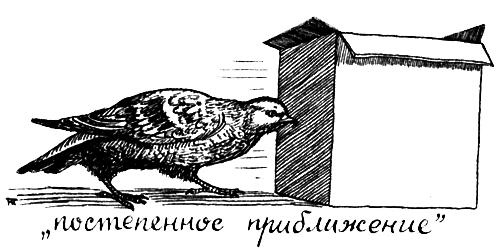

Условные рефлексы могут выстраиваться в гораздо более сложные действия и целые их цепочки. Тут важно немедленно подкреплять движения, которые животное совершает импульсивно или на которые вы его спровоцировали. Чтобы заставить собаку (или другое животное) совершать какое-то новое, еще не освоенное действие, приходится прибегать к особому методу, который иногда называют методом «постепенного приближения». Например, в одном из опытов ученым нужно было научить голубя передвигать клювом коробку из разных мест в точку, отмеченную на полу цветным пятном. Такая задача очень трудна для голубя, потому что, в отличие от воронов, ворон и попугаев, голуби не интересуются никакими предметами, кроме корма, и не пытаются как-то манипулировать ими. Пришлось сначала награждать голубя просто за то, что он оказался рядом с коробкой, потом за то, что он случайно коснулся ее клювом, потом за то, что он немного ее подтолкнул, потом за то, что стал передвигать хоть на какое-то расстояние, и т. д. И в конце концов все занятые в этом опыте голуби научились в течение нескольких секунд доставлять коробку на нужное место. Методом «постепенного приближения» издавна пользуются цирковые дрессировщики. И посмотрите, каких невероятных результатов они добиваются!

Когда обезьяна строит вышку

«Проблемный ящик» Э. Торндайка открыл многое, однако не давал животному возможности показать свою сообразительность. Действительно, запоры на ящике были устроены так, что животное их не видело, понять, как они действуют, не могло.

Между тем предположение о том, что у животных есть разум, что они могут решать некоторые задачи за счет своей сообразительности, было основано на многочисленных наблюдениях за животными в природе и настоятельно нуждалось в проверке.

Первым, кто произвел такую проверку и получил утвердительный ответ на вопрос «Думают ли животные?», был немецкий ученый Вольфганг Келер (1887–1967). Он тоже стал предлагать своим подопытным (это были шимпанзе) решать новые для них задачи. Но в отличие от задач, с которыми животные сталкивались в «проблемном ящике», задачи Келера можно было решать сразу, без долгих проб и ошибок, тут нужна была именно сообразительность.