Теперь мы знаем, что искусство первобытных племен гораздо сложнее, чем полагали его европейские первооткрыватели, что оно было знакомо и с подражанием природе (стр. 45, илл. 23). Но в стиле этих ритуальных объектов словно фокусировалось все, к чему стремились наследники трех одиноких бунтарей — Ван Гога, Сезанна и Гогена: экспрессия, структурность, обобщенность лаконичных форм.

Во зло или во благо, но художники начала XX века должны были стать изобретателями. Чтобы привлечь внимание, им нужно было постоянно искать оригинальности, а это все-таки иное дело, нежели то, чем занимались великие художники прошлого, — совершенствование мастерства, обогащение копилки изобразительных приемов. Любое отклонение от традиции, способное привлечь сторонников и заинтересовать критиков, приветствовалось как новый «изм», указывающий дорогу в будущее. Это будущее чаще всего длилось недолго, и все же история искусства XX века не может обойтись без описания череды экспериментов, поскольку в них были вовлечены самые одаренные художники.

366 Маска племени Дан Западная Африка. Около.1910–1920.

Дерево, каолин (вокруг век). Высота 17,5 см.

Цюрих, Музей Ритберг.

Пожалуй, проще всего объяснить словами суть экспериментов экспрессионизма. Сам термин не очень удачен — ведь человек непрерывно выражает себя во всем, что он делает, и даже в том, чего не делает, однако как этикетка направления он полезен и даже удобен, особенно по контрасту с термином «импрессионизм»: импрессия (впечатление) — экспрессия (выражение). В одном из писем Ван Гог рассказывает о том, как он писал портрет своего близкого друга. Сходство — лишь первый этап; достигнув его, художник не остановился, а стал перерабатывать цвета и окружение модели: «Чтобы усилить великолепный цвет волос, я беру оранжевый, хром, лимонно-желтый, а позади головы помещаю уже не банальную стену комнаты, но Бесконечность. Я покрыл фон ровным синим цветом — самым звонким, самым богатым синим, какой только могла предоставить моя палитра. Сияющая белокурая голова выделяется на ярко-синем фоне, как таинственная звезда, плывущая в лазури. Увы, мой друг, публика увидит в этом преувеличении не более, чем карикатуру, но что нам до того?» Ван Гог был прав в том, что избранный им метод сравним с методом карикатуриста. Карикатура по своей природе «экспрессивна», поскольку в ней художник играет с обликом своей жертвы, искажая его так, чтобы ясно читалось отношение карикатуриста к модели. Пока произвольные искажения идут под знаком юмора, никто не находит их трудными для понимания. Юмористическое искусство всегда было полем свободы, где все дозволено, поскольку перед ним не выстраивался частокол предрассудков, окружавший святое Искусство с большой буквы. Но намерение создать серьезную карикатуру, в которой видимые формы преобразуются художником для того, чтобы выразить не презрение, а иные чувства — любви, восхищения или страха, — наталкивается на заслон непонимания, что и предвидел Ван Гог. И все же такая позиция художника вполне правомерна. Это не выдумка, а факт, что наше восприятие вещей окрашено эмоциональным отношением к ним, в еще большей мере это относится к формам, отложившимся в памяти. Каждому известно, как по-разному воспринимается одно и то же место в состоянии радости или печали.

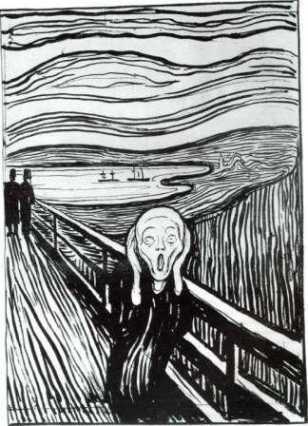

367 Эдвард Мунк. Крик. 1895.

Литография 35,5 х 25,4 см.

368 Кете Кольвиц. Нужда., 1893–1901.

Литография 15,5x15,2 см.

В отображении этих психологических особенностей следующий шаг после Ван Гога был сделан норвежским художником Эдвардом Мунком 1863–1944). На илл. 367 воспроизведена его литография Крик, выполненная в 1895 году. Художник показал, как под влиянием сильного чувства преображается зримое окружение. Все графические линии сходятся одном фокусе искаженного воплем лица. Пейзаж словно всколыхнулся, пронзенный болью ужаса и душевного страдания. Карикатурно измененное лицо кричащего человека уподобляется черепу, зловеще проступившему в округлившихся глазах и впалых щеках. Случилось нечто страшное, и воздействие литографии тем сильнее, что мы никогда не узнаем, что именно. По-видимому, экспрессионистическое искусство отталкивает публику не столько самим фактом искажения натуры, сколько его следствием — отсутствием красоты. Когда карикатурист показывает человеческое уродство, это в порядке вещей — такова его профессия. Но когда художник вторгается в сферу серьезного искусства со своими искажениями, да еще такими, которые не идеализируют природу, а обезображивают ее, это вызывает возмущение. Мунк мог бы возразить, что вопль тоски сам по себе некрасив и было бы непростительным лицемерием всегда показывать только приятную сторону жизни. Экспрессионисты были так отзывчивы к страданию, нищете, насилию над человеком, к его страстям, что склонялись к мысли, будто гармония и красота в искусстве возникают из лживого отношения к действительности. Даже творчество таких классиков, как Рафаэль и Корреджо, представлялось им неискренним и фальшивым. Они хотели смотреть на вещи прямо, не уклоняясь от неприглядных фактов человеческого бытия, выражая свое сочувствие обездоленным и падшим, и почитали чуть ли не делом чести отталкивать от себя все привлекательное, все, в чем чудился подозрительный запах лакировки, угождающей вкусам самодовольных «буржуа».

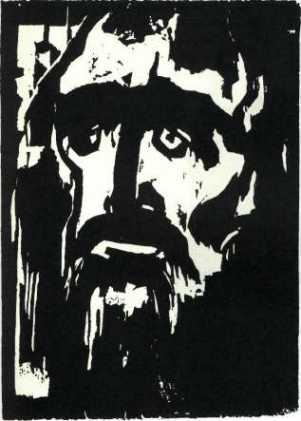

Нельзя сказать, что немецкая художница Кете Кольвиц (1867–1945) создавала свои волнующие рисунки и гравюры ради сенсации. Она глубоко сочувствовала бедным и угнетенным, и не только сочувствовала, но и боролась за их интересы. На илл. 366 представлен лист из серии литографий, выполненной в 1890-х годах по мотивам пьесы, в которой рассказывается о восстании силезских ткачей в период безработицы и социальных волнений. И хотя сцены с умирающим ребенком в драме нет, гравюра придает особую остроту всему циклу. Когда решался вопрос о присуждении Кете Кольвиц золотой медали за эту серию, причастный к тому министр посоветовал императору отклонить предложение «ввиду неподобающей темы и ее натуралистической трактовки, в которой нет ни смягчающих, ни примиряющих элементов». Как раз к этому и стремилась художница. В отличие от Милле (стр. 509, илл. 331), показавшего в своих Сборщицах колосьев достоинство труда, она считала, что единственно возможный выход — революция. Поэтому творчество Кете Кольвиц воодушевляло многих художников и пропагандистов в коммунистических странах, где она получила наибольшую известность. Но и в Германии нередко звучал призыв к радикальным изменениям. В 1906 году здесь возникла художественная ассоциация «Die Brucke» («Мост»), члены которой мечтали покончить с прошлым и встретить зарю новой эры. К ним примкнул, правда ненадолго, Эмиль Нольде (1867–1956). Его ксилография Пророк (илл. 369) является хорошим примером энергичного, почти плакатного стиля художников «Моста». Принцип декоративности, некогда актуальный, уже не волновал их. Лаконичные резкие формы служат одной цели — усилить эмоциональную экспрессию, достигающую предельного напряжения в экстатическом взгляде боговдохновенной личности.

369 Эмиль Нольде. Пророк. 1912.

Ксилография 32,1x22,2 см.

370 Эрнст Барлах. «Смилуйтесь!». 1919.

Дерево. Высота 38 см.

Частное собрание.

Германия предоставляла наиболее благодатную почву для расцвета экспрессионизма, однако и здесь художники навлекли на себя мстительную ненависть «маленького человека». Когда в 1933 году к власти пришли нацисты, современное искусство попало под запрет, а его видные представители были сосланы или отлучены от творчества. Эти испытания выпали на долю выдающегося скульптора экспрессионизма Эрнста Барлаха (1870–1938). Здесь представлена его скульптура Смилуйтесь! (илл. 370), в которой все внимание сосредоточено на костлявых руках нищенки, протянутых с мольбой о помощи. Накинутый на голову платок придает форме обобщенность, усиливающую эмоциональный отклик зрителя. Вопрос о красоте здесь не более уместен, чем в случае Рембрандта, Грюневальда или первобытного искусства, служившего экспрессионистам ориентиром.