Стиль критского искусства проник и на материковую Грецию, в Микены. Нельзя сказать определенно, какой народ населял этот остров. Недавние открытия показали вероятность того, что язык критян был ранней формой греческого. Около 1000 года до н. э. хлынувшие из Европы воинственные племена овладели гористым Балканским полуостровом и побережьем Малой Азии, вытеснив прежних обитателей. И только сказания о битвах, воспетых в гомеровском эпосе, кое-что сообщают нам о великолепии искусства, уничтоженного в этих длительных войнах. Среди пришельцев были и греческие племена.

Их искусство в первые столетия после завоевания Греции было суровым и довольно примитивным. В нем нет ничего от радостной стремительности критского стиля, кажется, что они хотели в строгости превзойти даже египтян. Керамика расписывалась простым геометрическим узором, а когда появлялись сюжетные сцены, они подчинялись жесткой схеме. На вазе (илл. 46) представлена сцена оплакивания покойного. Он лежит на похоронном ложе, а женщины по сторонам воздевают руки в ритуальных причитаниях — типичный обычай первобытных обществ.

46 Оплакивание умершего. Около 700 до н. э.

«Дипилонская амфора». Высота 155 см.

Афины, Национальный археологический музей.

Свойствами простоты и ясного членения форм отмечен и греческий строительный стиль, возникший в те далекие времена и, как это ни удивительно, бытующий и по сей день в наших городских и сельских местностях. На илл. 50 показан храм дорического стиля, получившего свое название от племени дорийцев. Именно к этому племени принадлежали спартанцы, известные своей суровостью. В самом деле, в таких постройках нет ничего лишнего, ничего, в чем бы не видна была функциональность. Вероятно, самые ранние из таких храмов строились в дереве и представляли собой огороженную стенами молельную камеру, в которой помещалась статуя божества с окружающим ее рядом опор, несущих тяжесть перекрытия. Около 600 года до н. э. греки стали воспроизводить эти простые конструкции в камне. Деревянные опоры превратились в колонны, поддерживающие тяжелые каменные балки. Эти балки получили название архитрава, а вся верхняя, покоящаяся на колоннах часть — антаблемента. Деревянный прототип угадывается там, где выглядывают выступающие торцы балок. На этих выступах обычно высекались три вертикальных желобка, поэтому их стали называть триглифами, что по-гречески и означает «три желобка». Промежутки между триглифами называются метопами. Эти близкие имитации деревянных конструкций поражают простотой и гармоничной соразмерностью целого. Если бы строители использовали простые квадратные столбы или цилиндрические колонны, храм выглядел бы тяжеловесным и неуклюжим. И они нашли форму колонны с легким набуханием к середине и постепенным сужением кверху. В результате возникает эффект пружинящих колонн, словно тяжесть перекрытия слегка сдавливает их, а они распрямляются, восстанавливая свою форму. В таких колоннах есть сходство с живыми существами, с легкостью несущими свою ношу. Хотя греческие храмы обширны и внушительны, они никогда не достигают колоссальных размеров египетских сооружений. Всегда сохраняется ощущение, что они созданы людьми и для людей. У греков не было всемогущего правителя, способного принудить народ к рабскому труду. Греческие племена обитали в разрозненных малых городах и портовых поселениях. Они постоянно соперничали и ссорились между собой, но ни один из городов не смог добиться господства над всеми другими.

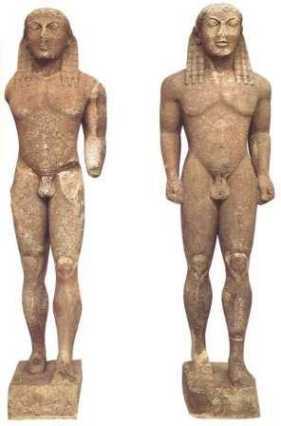

Среди этих греческих городов-государств (полисов) наибольшего процветания достигли Афины в Аттике; они же сыграли важнейшую роль в художественном развитии. Именно здесь поразительная, величайшая во всей истории искусства революция принесла самые зрелые плоды. Трудно сказать, когда и где начался этот переворот — возможно, примерно тогда же, когда в Греции появились первые каменные храмы, в VI веке до н. э. Мы знаем, что до этого момента художники Древнего Востока стремились к совершенству особого рода. Они старались как можно ближе повторять искусство своих предшественников и строго придерживаться священных правил, в которых были воспитаны. Когда греческие художники приступили к созданию каменных статуй, они начали с того, на чем остановились египтяне и ассирийцы. Статуи, представленные на илл. 47, свидетельствуют, что греки осваивали и имитировали египетские образцы, научились по ним делать фигуру стоящего человека, отмечая сочленения тела и облекающую их мускулатуру. Но хорошо видно и то, что греческий ваятель, не довольствуясь готовыми формулами, как бы хороши они ни были, принялся экспериментировать на свой страх и риск. Его интересовало, например, как на самом деле выглядит колено. Возможно, он не совсем преуспел — колени в его статуях, пожалуй, даже менее убедительны, чем в египетских. Но главное — он решился доверять своим глазам, а не следовать старым предписаниям. Отныне задача состояла не в том, чтобы усвоить готовые формулы для изображения человеческого тела. Каждый греческий скульптор задавался вопросом, как ему самому надлежит изобразить данную конкретную фигуру. Египетское искусство основывалось на знании кодекса. Греки доверились зрению. И коль скоро эта революция началась, ее уже ничто не могло остановить. В своих мастерских скульпторы вырабатывали новые идеи, новые способы изображения человеческого тела, и каждая такая новация нетерпеливо подхватывалась другими мастерами, а те, в свою очередь, делали собственные открытия. Кто-то нашел способ ваяния торса, другой заметил, что статуя будет выглядеть более естественной, если отказаться от одинаковой постановки ног, равномерно принимающих тяжесть тела, словно прикованных к земле. Кто-то еще обнаружил, что изогнутые очертания губ оживляют лицо улыбкой. Конечно, египетский метод был во многих отношениях надежнее. Эксперименты греческих художников иногда терпели провал. Улыбка оборачивалась судорожной гримасой, а непринужденная поза — аффектацией. Но трудности не отпугивали греков. Они вступили на путь, с которого не было возврата.

47 Полимед Аргосский. Клеобис и Битон. Около 615–590 до н. э.

Мрамор. Высота 218 и 216 см.

Дельфы, Археологический музей.

48 Ахилл и Аякс за игрой в шашки. Около 540 до н. э.

Ваза чернофигурного стиля, подписанная Эксекием. Высота 61 см.

Ватикан, Этрусский музей.

Примеру скульпторов следовали живописцы. Мы почти ничего не знаем об их произведениях за исключением того, что сообщают греческие авторы. Но следует помнить, что многие греческие живописцы пользовались в свое время даже большим признанием, чем ваятели. Некоторое представление о ранней греческой живописи дает расписная керамика. Эти расписные сосуды обычно называют вазами, хотя они использовались гораздо чаще для вина и масла, чем для цветов. Вазопись стала целой индустрией в Афинах, а скромные ремесленники, занятые в эргастериях, не уступали другим художникам в жажде освоения нового. В более ранних вазах, расписанных в VI столетии до н. э., еще заметно наследование египетского метода (илл. 48). Мы видим двух гомеровских героев Ахилла и Аякса, играющих в шашки в походной палатке. Обе фигуры даны строго в профиль, а глаза изображены в фас. Однако в обрисовке тел, в постановке рук, ладоней художник отступает от египетской манеры. Он явно намеревался представить, как на самом деле выглядят два человека, сидящих друг против друга. Он уже не боялся показать лишь пальцы скрытой за плечом левой руки Ахилла. Он уже не считал необходимым предъявлять в рисунке все то, что знает, но не видит. И коль скоро это старое правило нарушено, коль скоро художник стал полагаться на свое видение, была одержана поистине блестящая победа. Живописцам принадлежит крупнейшее из всех открытий — открытие перспективных сокращений. Незадолго до 500 года до н. э. произошло грандиозное событие в истории искусства: художники впервые отважились изобразить стопу с фронтальной точки зрения. Судя по дошедшим до нас памятникам, за всю долгую историю египетского и ассирийского искусства ничего подобного не случалось ни разу. По росписи на вазе, воспроизведенной на илл. 49, можно судить, с каким упоением было воспринято это открытие. Мы видим молодого воина, облачающегося в доспехи перед битвой. Фигуры родителей слева и справа, помогающих ему словом и делом, все еще даны строго в профиль. Голова юноши в центре композиции также показана в профиль, и видно, что художнику нелегко было приладить ее к телу, изображенному анфас. Правая ступня нарисована тоже еще в «надежной» профильной позиции, но левая — в перспективном сокращении, пять пальцев обозначены рядом кружочков. Да не упрекнут меня в излишне долгих разглагольствованиях по поводу столь мелкой детали, ибо эта «мелочь» ясно свидетельствует: прежнее искусство было похоронено. Она свидетельствует, что художник отныне пренебрег требованием одинаково отчетливого изображения всех элементов, заменив его принципом единой позиции наблюдения. Он тут же разъяснил свои намерения. Рядом с ногой юноши стоит прислоненный к стене щит.