Экологические изменения (резкое повышение среднегодовых температур) конца плейстоцена планеты совпали с проникновением в лесные районы значительных групп населения из более южных областей. Произошедшие экстремальные климатические изменения привели к резкому сокращению биомассы в южных регионах и тем самым экономически вынудили древнего человека искать более надежной пищи и мест постоянной успешной охоты, с одной стороны, а с другой — овладевать методами увеличения производства продуктов питания. Пути к овладению новыми методами использования природных ресурсов были различными и определялись они, в основном, природными факторами, т. к. изменения климата по-разному отражались на хозяйствовании человека в разных экономических зонах. На севере Европейской части таял ледник, а на юге, в саваннах, исчезала биомасса и происходила миграция травоядных на север. Вслед за животными, в поисках пищи двигалась и значительная часть людей.

Эпоха мезолита (10 тыс. лет назад) знаменуется улучшением климатических условий, которые становятся более близкими к современным. Но растаял ледник, и вымерли крупные травоядные.

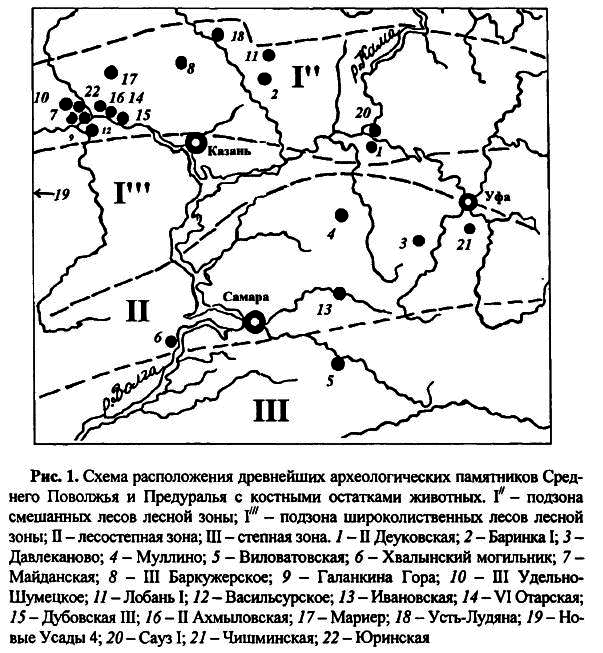

Остатки костей с мезолитических памятников в крае представлены в незначительном количестве, причем они очень сильно раздроблены на мелкие фрагменты, и происходят от более мелких видов, чем ранее. Так, обнаруженные находки на стоянках Деуковская II и Баринка I [ Петренко1984], расположенных на р. Ик и р. Кильмезь в лесах Удмуртии и Татарстана, свидетельствуют о том, что в мезолите население изучаемой части края еще не было знакомо с навыками скотоводства (табл. 1; рис. 1). Основой их жизни были охота на лося, медведя, кабана, бобра, зайца, северного оленя. «На рубеже VI — начале V тысячелетия до н. э. древнее население края вступает в завершающую и последнюю стадию эпохи камня-неолита (новокаменный век)» [ Габяшев2001, с. 34].

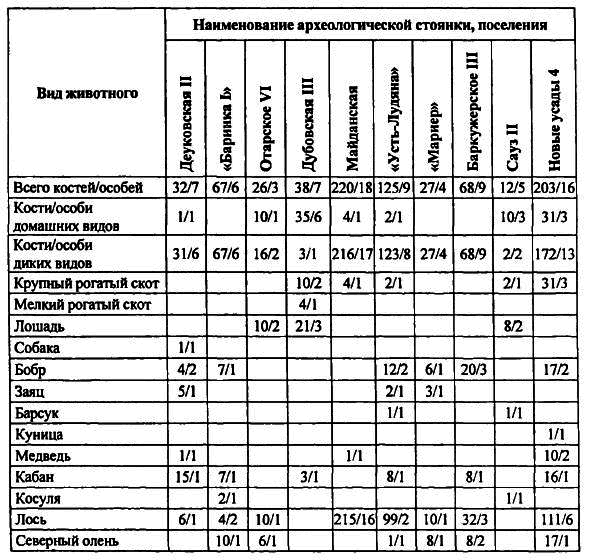

Начиная с 1963 года археозоологические исследования под руководством В. И. Цалкина и имея к сегодняшнему дню многолетний опыт работ с остеологическими материалами не только из многочисленных могильников, оставленных языческим населением с ритуальными жертвенными комплексами животных, но и с материалами древнейших и средневековых поселений, представляющих собой «кухонные» остатки, считаю и по сей день разумным придерживаться методики оценки материалов как по количеству костей, так и по минимальному числу особей. Несомненно, многое зависит от археологической специфики, насколько объемен материал, какова его степень сохранности (дробленость). Представляя в настоящей работе диагностические данные по костям из древнейших археологических памятников, в которых уникальные коллекции порой представлены единичными находками, автор придерживается традиционных оценок того или иного вида, руководствуясь как числом костей, так и возможным числом особей, согласно принятым ранее методикам [ Цалкин1956, с. 120–124; Паавер1958; Бекени1969, с. 69–71; Петренко1984 с. 18–20].

За последние десятилетия археологами ряда республик региона в лесном Прикамье, являющемся частью исследуемого края, были раскопаны новые неолитические и энеолитические памятники, которые позволяют сегодня ориентироваться в вопросах о времени появления в крае первых сельскохозяйственных видов, с одной стороны, а с другой — предполагать характер животноводческой занятости древних людей. Марийский край в археологическом отношении является одним из наиболее полно изученных районов лесной полосы Среднего Поволжья [ Никитин1996; Соловьев2000]. И в этой связи чрезвычайно интересными представляются сегодня остеологические материалы из двух неолитических стоянок, расположенных на территории Марийской республики и раскопанных В. В. Никитиным. Это Дубовская III и Отарское VI — поселения (рис. 1) с накольчатой керамикой [ Никитин1996, с. 101]. На стоянке Дубовская III, датированной концом неолита, были обнаружены фрагменты костей первых в лесных районах края сельскохозяйственных видов. Остеологический анализ показал наличие костных остатков домашнего быка, лошади и овцы (табл. 1). В коллекции Дубовская III отдельные разрозненные зубы лошадей происходили от трех разновозрастных особей. Одна — 3-х лет, вторая — 5 лет, а третья — 8–9 лет [18]. Диагностированы также зубы крупного рогатого скота от особей старше 3-х лет.

Таблица 1. Видовое соотношение между костными остатками животных из древнейших археологических памятников лесной зоны Среднего Поволжья.

При продолжении раскопок в 1991 году поселения Отарское VI эпохи неолита В. В. Никитиным были вновь обнаружены единичные «кухонные» остатки лошадей, которые также нами были диагностированы. Они имели сравнительно удовлетворительную сохранность и позволили получить дополнительные данные. Промеры на локтевой и лучевой костях засвидетельствовали естественную высоту в холке животного, а также индекс для оценки массивности его конечностей. В результате был установлен факт находки в неолитическом памятнике лесного Прикамья остатков коня возраста 5 лет по данным отдельных разрозненных зубов черепа, имевшего высоту в холке не более 123 см, при индексе «массивности» лучевой кости — 11,1 %. Это был тип животного «лесной» популяции, который впоследствии на протяжении многих веков бытовал в хозяйствах древнего населения лесного Прикамья Восточной Европы в раннем железном веке [ Цалкин1962, с. 45]. Несмотря на малочисленность костей в лесных неолитических стоянках, что является характерным для песчаных грунтов, на которых находятся памятники с накольчатой керамикой, эти остеологические остатки все же были зафиксированы.

Считаем целесообразным отметить, что по найденным коренным зубам черепа (рисунок и размеры протокона) и по массивности конечностей лошадей из стоянок Марийского края нами не обнаружено никаких диагностических признаков, отличающих их от известных домашних форм лошадей [ Цалкин1958; 1962; Кузьмина1997, с. 181–190]. Более того, находки были встречены с остатками домашних овец и коров (табл. 1). Автор раскопок Никитин В. В. [1996, с. 102, 103] датирует эти материалы (на основе Си) не выходящими за пределы III тыс. до н. э., относит их к развитому неолиту и считает археологические материалы со стоянок Дубовская III и Отарская VI аналогичными памятникам лесостепного Дона с накольчатой посудой, где обитатели уже имели навыки содержания основных сельскохозяйственных видов [ Шнирелъман1989, с. 176], которые и могли эпизодически появляться с этим населением в Среднем Поволжье.

Однако, следы животноводческой деятельности в крае были обнаружены и в неолитических памятниках лесостепи — в южном Предуралье на стоянках Муллино, Давлеканово (стоянки из Башкортостана) и в неолитическом слое Ивановской стоянки [19]. Остатки сельскохозяйственных видов встречены также на Виловатовской стоянке [20], расположенной уже в степной зоне (табл. 2; рис. 1). На всех вышеперечисленных памятниках в археозоологических «кухонных» материалах найдены кости от домашних быков и коров, лошадей, овец и коз. Тогда как костей домашней свиньи в них не встречено. Чрезвычайно интересными представляются находки в неолитическом слое стоянок Мулл и но и Виловатовской остатков костей от животных степной фауны — речной черепахи и сайгака (табл. 2). Эти факты являются подтверждением относительно высоких среднегодовых температур в эпоху неолита и значительных смещений к северу основных современных зоогеографических зон, и в том числе степных, т. к. сайгаки — исконные обитатели сухих типчаково-ковыльных степей.

Таблица 2. Видовое соотношение между костными остатками животных из древнейших археологических памятников лесостепья Среднего Поволжья и Предуралья.