Как показало радиоуглеродное датирование, на исследованном нами участке Дежневского древнеэскимосского поселения культурный слой формировался 1360 лет. Общая скорость накопления в нем девяти крупных разноименных парных костей конечностей наиболее многочисленных животных не превышала 3,28 шт. на 6 м 2или 0,5 шт. на 1 м 2(табл. 2). Обычно она была ниже. Ясно, что при такой скорости накопления вероятность одновременного совместного захоронения на одной площадке правого и левого элементов парной кости одной особи очень невелика. Не рискуя значительно ошибиться, каждую правую и левую одноименную парную кость, найденную в культурном слое, следует считать равноценными эквивалентами разных особей.

Таблица 2. Скорость накопления костей наиболее многочисленных животных в горизонтах культурного слоя Дежневского древнеэскимосского поселения (шт. в год на 6 м 2).

Важным показателем при остеологическом анализе является скорость накопления костей (СНК) в культурном слое на единицу площади и времени, то есть СНК = Мкв/tS. Только так можно получить сравнимые оценки количества костей в разных культурных слоях и в разных горизонтах одного культурного слоя. Размерность этой величины — шт/лет м 2.

1.3. Результаты определения остеологических коллекций из древнеэскимосских поселений Чукотки

Из древнеэскимосских поселений Чукотки нами было определено около 10 тысяч костей китообразных и более мелких млекопитающих. Результаты определения очень близки (табл. 3). Их сопоставление показало, что по всему чукотскому побережью Берингова моря эскимосы добывали главным образом морских зверей, среди которых первые места занимали кольчатая нерпа, лахтак и морж. На обитателей тундры — песца, зайца-беляка, северного оленя и снежного барана приходилось лишь менее 5 % костей.

Таблица 3. Кости млекопитающих (%) из древнеэскимосских поселений Чукотки.

По данным литературы [см. обзор: Савинецкий2000] было установлено, что на о-вах Берингова моря и на Аляске эскимосы, как и на Чукотке, из млекопитающих добывали главным образом моржа, кольчатую нерпу, лахтака и ларгу. Только на о-ве Нунивак, который отделен от американского материка проливом Этилина, эскимосы промышляли и сивуча. Его доля в добыче 1460 лет назад составляла 7,9 %, 350–200 лет назад она упала до 2,1 %[ Cheaters1972; Souders1997]. Никаких сведений о промысле здесь сивучей в более позднее время найти не удалось [ Савинецкий2000].

Судя по раскопкам поселений на о-вах Алеутской гряды, жившие там 2600 лет назад алеуты вместе с сивучем добывали северного морского котика, обыкновенного тюленя (Phoca vitulina),калана [ Lippold1966; Denniston1972; Turner, Turner1974; Yesner1977], т. е., в отличие от северной части Берингова моря, преимущественно пагофобные виды.

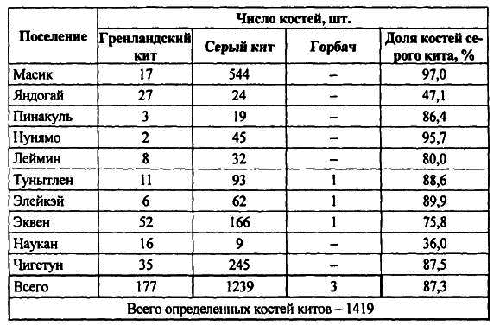

Таблица 4. Кости китов из руин древних поселений Чукотки.

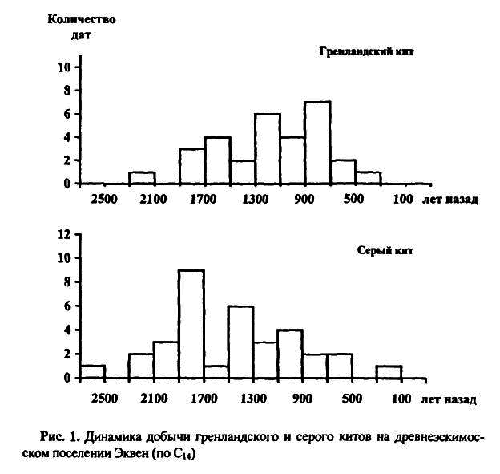

При обследовании руин 10 древнеэскимосских поселений, расположенных в разных районах Чукотского побережья (табл. 4) было найдено 1419 костей китов. Из них 1239 костей (87,3 %) принадлежали серым китам, 177 — гренландским китам и только 3 кости — горбатым китам (горбачам). Как показывают собранные материалы, древние эскимосы добывали преимущественно серых и отчасти гренландских китов. Для временной привязки материала нами были продатированы по радиоуглероду 30 костей гренландского и 34 кости серого китов из древнеэскимосского поселения Эквен. Распределение полученных датировок (рис. 1) дает представление о вековой динамике китобойного промысла чукотских эскимосов. Оно подтверждает, что на всем протяжении существования Эквенского поселения его жители промышляли главным образом серых китов. Гренландские киты в их жизни играли заметно меньшую роль. Наиболее ранняя дата захоронения на Эквене серого кита — 2505±129 лет назад (ИЭМЭЖ-845). Позднее число захоронений костей этого вида непрерывно увеличивалось и достигло максимума 1900–1700 лет назад. В период 1700–1500 лет назад количество их захоронений сильно уменьшилось. Позднее, 1500–1300 лет назад оно снова возросло, а затем постепенно снижалось. Следует отметить, что 90 % всех костей серого кита из древнеэскимосских поселений Чукотки принадлежало сеголеткам. Наибольшее количество остатков гренландского кита относится ко времени 1300–1100 и 900–700 лет назад.

1.4. Определение относительной численности животных на древних охотничьих участках эскимосских поселений

Археологов при изучении фаунистических остатков интересует в основном качественный и количественный их состав. Однако экологов, кроме того, интересует какой была численность промышлявшихся видов на охотничьих участках поселений. Не зная ее, невозможно убедительно оценить влияние древнего человека на изменение численности промышлявшихся им видов.

Уже давно для определения численности опромышляемых рецентных популяций животных используются различные модификации метода D. DeLury [1947]. Сейчас они широко применяются при анализе рецентных популяций китообразных, ластоногих и рыб для определения квот их промысла [ Allen1966; Bockstoce, Botkin1983; Allen, Kirkwood 1988]. В модификации метода, предложенной Д. Г. Чепменом [ Chapman1974], среднее число животных (N) в период t, промысловая добыча (С) и промысловые усилия (f), затраченные на ее добывание, связаны уравнением N t= Q/qf, где q — промысловый коэффициент (добычливость, уловистость), величина которого определяется особенностями применяемых способов охоты. Отношением Ct/ft, входящим в это уравнение, оценивается количество добычи, пришедшейся на единицу промысловых усилий, или другими словами эффективность промысла. В англоязычной литературе она получило аббревиатуру CPUE (catch per unit effort). При стабильности промыслового коэффициента q величина CPUE меняется пропорционально численности опромышляемой популяции независимо от ее пополнения и ее промысловой и естественной смертности [ Рикер1979], и в этом случае сама по себе может служить показателем относительной численности животных.

Очевидно, для реконструкции относительной численности животных на охотничьих участках древних эскимосов необходимо не только знать величину их добычи, и время накопления ее костей в культурном слое поселения, но и нужно научится определять по выборкам остеологического материала величину трудовых усилий, затраченных на получение добычи, а так же величину добычливости (промыслового коэффициента q) способов охоты, применявшихся древними эскимосами.

Относительный показатель величины добычи древних эскимосов определяется числом костей каждого вида (Nкв), собранных в горизонтах культурного слоя (Nкв = С). Время их накопления (t) нетрудно установить по радиоуглеродным датировкам верхней и нижней границ вмещающего их культурного слоя или его горизонтов. Способы получения этих показателей уже рассмотрены нами выше.

Под промысловыми усилиями (f) принято понимать общее количество охотничьих орудий и продолжительность их использования в течении охотничьего сезона. При анализе рецентных популяций морских зверей и рыб орудия промысла тщательно стандартизируются чтобы избежать прямого сопоставления добычи кораблей разного водоизмещения и разной технической оснащенности. В практике рыбного и охотничьего хозяйств промысловые усилия оценивались числом рыбаков, облавливавших водоем, количеством проданных охотничьих лицензий, количеством животных, добытых на одно ружье или количеством винтовко/дней и т. п. [ Рикер1979; Коли1979 и др.].