Вторая причина, заставляющая более критично относиться к имеющейся археоботанической выборке из Ростиславльского городища, вытекает именно из отмеченных выше ее специфических особенностей, наиболее ярко проявляющихся при сравнительном анализе с материалами других дьяковских памятников. Для примера возьмем два из них: Дьяково городище и Настасьино, где археоботанические сборы проводились по сходным методикам [56] (Гунова и др., 1996; Лебедева, 2005). В отличие от стопроцентной результативности флотации культурного слоя в Ростиславле, в Дьяково в среднем по памятнику она составляла 65 %, а в Настасьино не достигала и этих значений — 46 %. Насыщенность слоев этих городищ остатками культурных растений характеризуется следующими значениями:

Ростиславль — 152, Дьяково — 57 [57], Настасьино — 2. Даже если для двух последних памятников учитывать насыщенность не всего промытого слоя, а только результативных образцов, то она все равно будет сильно уступать Ростиславлю: 85 и 4 соответственно.

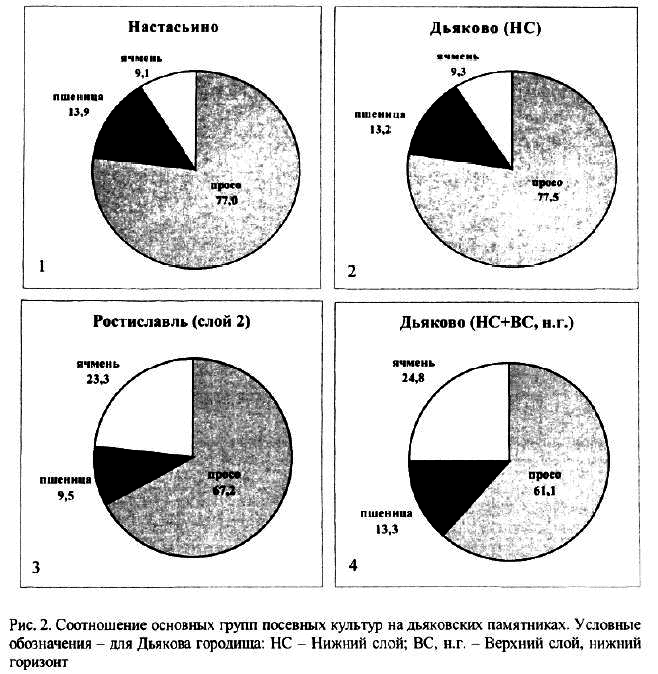

В то же время сопоставление палеоэтноботанических спектров трех рассматриваемых городищ уже не обнаруживает подобных контрастов. Так, Настасьино демонстрирует почти полную идентичность своего ПБС суб-спектру нижнего слоя Дьякова (рис. 2, 1и 2): расхождения прослеживаются лишь на уровне десятых долей процента. В свою очередь, слой 2 Ростиславля отличается от них несколько меньшей долей проса (67 % против 77 %), пшеницы (10 % — 13 %) и, соответственно, более высокими показателями ячменя (23 % — 9 %). Однако мы сможем выявить гораздо больше сходства в ПБС Ростиславля и Дьякова городища, если для последнего объединим данные по нижнему слою и нижнему горизонту верхнего слоя (рис. 2, 3и 4).С археологической точки зрения, для возможности такого объединения нет противоречий, так как слой 2 Ростиславля датируется более поздним временем, чем нижний слой в Дьяково ( Коваль , 2001. С. 59).

На Дьяковом городище исследователям удалось проследить изменения в составе урожая на различных этапах его существования: от главенства проса в спектре нижнего слоя до почти полного вытеснения его ячменем на финальных стадиях (Гунова и др., 1996; см. также: Лебедева, 2005). Как уже отмечалось, в Ростиславле никаких подобных изменений ПБС не прослеживается. Крайне немногочисленная зерновая коллекция из Настасьино также выглядит весьма однородной в отношении видового состава.

Архаичность ПБС Настасьино, где основная масса материалов и сооружений датируется I тыс. до н. э. и лишь немногие пересекают этот рубеж, уходя в первые два столетия н. э. ( Энговатова, 2004), может объясняться тем, что археоботанические находки также в массе своей ранние. Но кроме того, основную причину следует искать в специфике хозяйственного уклада на поселении. Синтез данных археоботаники и археозоологии заставляет нас признать главенствующую роль скотоводства в экономике настасьинцев и подчиненную ему роль земледелия ( Антипина, Лебедева, 2005). При такой интерпретации археобиологических данных слабая насыщенность слоев этого городища остатками культурных растений выглядит вполне закономерной.

На этом фоне, без сомнений, земледельческая активность в Дьяково и особенно в Ростиславле была существенно выше. Однако, повторюсь, какое-либо экономическое моделирование без учета и анализа археозоологических данных пока преждевременно. Помимо этого, собранная в Ростиславле коллекция по числу образцов во много раз пока уступает тем, что получены на двух других поселениях. Следовательно, нельзя исключать, что в дальнейшем при количественном увеличении этой выборки положение может каким-то образом измениться. Не думаю, что это сильно коснется основных составляющих спектра возделывавшихся культур: стабильность этого ПБС подтверждалась в течение нескольких лет исследований. А вот в отношении насыщенности слоя зерновыми находками прогнозировать иные показатели кажется реально. К этому, в частности, подводят материалы, собранные при раскопках вала в 2004. Те из них, что относятся к верхнему горизонту дьяковской культуры (слой 1), подстилающему средневековую насыпь вала, содержат такое количество зерна, что интерпретировать его иначе, чем разрушенные (переотложенные) зерновые скопления, невозможно. В этой связи повышенная концентрация зерна в культурных отложениях всей южной части городища может объясняться наличием здесь зернохранилищ позднедьяковского времени, сгоревших в пожаре. Позднее (а может, и сразу после пожара) при каких-либо строительных работах эти зерновые завалы выравнивались и, перемещаясь, постепенно рассеивались.

Если такое предположение верно, то при продолжении археологического исследования городища следует уделять особое внимание сбору археоботанических образцов из участков с сохранившимся культурным слоем, максимально удаленных от этой территории. Вторым перспективным направлением археоботанических исследований может стать более детальное изучение слоя 2 с его разновременными сооружениями ( Коваль , 2004а. С. 10).

Ростиславль Рязанский

Средневековая выборка из Ростиславля (раскоп I) представлена пока только 11 археоботаническими образцами, полученными методом флотации. Подавляющее их большинство собрано на территории детинца и лишь единственный происходит из посадской части города (т. н. Ростиславльское I селище; № ан. 1431, табл. 1); но поскольку этот образец особо ничем не выделяется, то до получения более представительной выборки из посада включен в общегородскую. Все исследованные образцы были получены из заполнения разнообразных ям (подполья, погреба). К пробам из подобных археологических объектов всегда следует относиться с особым вниманием, так как существует риск столкнуться с остатками зерновых скоплений. По всей вероятности, именно в эту категорию археоботанических находок следует отнести и один из наших образцов (№ ан. 1090, табл. 7): от всех прочих он отличается не столько своим объемом, но в большей мере структурой макроостатков, видовой композицией и сохранностью зерен. По этой причине он будет рассмотрен отдельно, а здесь речь пойдет о выборке из 10 образцов (табл. 1).

Небольшая коллекция археоботанических образцов из Ростиславля Рязанского еще не полностью заполняет весь хронологический диапазон существования города (ХII-ХVI вв.), а охватывает период со времени его основания в 1153 г. до конца XIV века. Ее можно подразделить на две группы: 1) домонгольская — втор. пол. XII — перв. пол. XIII вв. (4 образца) и 2) XIV век (6 образцов).

Археоботанические материалы

Из 1537 археоботанических макроостатков, выявленных в исследованных образцах, на долю первой домонгольской группы приходится примерно пятая их часть (295 экз.), а все остальные относятся к XIV веку (1242 экз.). Общая структура макроостатков в средневековых пробах приведена в таблице 1 и, как несложно заметить, существенным образом отличается от дьяковской. Это обусловлено резким увеличением доли семян сорняков в коллекции: их концентрация в пробах в 2,5 раза выше, чем в раннем железном веке.

Средняя насыщенность слоя остатками культурных растений составляет 90 единиц на 10 литров. Однако в ранний период этот показатель здесь существенно ниже — всего 40 единиц, тогда как в XIV веке возрастает до 130. Подобную картину мы наблюдали и для разных слоев дьяковского городища. Но поскольку вся средневековая выборка еще не очень велика, нельзя исключать, что такие различия носят пока случайный характер. Распределение всех образцов по классам, согласно концентрации в них остатков культурных растений, имеет даже более широкий диапазон, чем в железном веке (рис. 1). Здесь представлены все классы насыщенности — с 1 по 6, но 70 % образцов группируются в трех старших классах (4–6), что соответствует археологическим культурам с высоким уровнем земледельческого хозяйства.