Селище Горный: основные объекты анализа

В интересующем нас аспекте оценки анализа в распределении радиокарбоновых датировок на холме Горного четко вычленяются два основных объекта. Первый из объектов является по существу культурным слоем основных регулярных раскопов №№ 1 и 6, общая площадь которых немногим превышала 1000 кв.м. (рис. 1). Важнейшей целью данных раскопов являлось вскрытие на селище и комплексное изучение крупных жилищно-производственных комплексов №№ 1–3, а также предшествующих им по возрасту нескольких десятков малых «ямных» жилищ или же своеобразных «жилищ-нор». Все эти сооружения, а также синхронные им сакрально-поисковые траншеи относились к срубной культурно-исторической общности.

Второй объект представлял собой расположенный в непосредственной близости от раскопа № 1, на северном склоне холма разведочный карьер-«разнос» (рис. 1 и 2). Согласно радиокарбоновым датам карьер относился уже ко времени ямно-катакомбной общности и, видимо, появился на холме, благодаря деятельности людей указанной общности. Длина карьера по верхнему контуру достигала 43^6 метров. Максимальная ширина в средней части, также по верху, колебалась в пределах 18–21 м. Однако вскоре, уже после снятия верхних слоев, древние шахтеры вынуждены были свести ширину щели приблизительно до 2,5–3 м. Весьма внушительной выглядела и глубина карьера: древним проходчикам удалось вскрыть около 9 метров глинистого «чехла», когда, наконец, поисковики зачистили выходы коренной породы. Однако насыщенных медными минералами линз на данном участке не оказалось, никакой богатой руды в материнских песчанниково-мергелевых пластах горняки не обнаружили, и этот громадный карьер им пришлось забросить.

Стратиграфия и относительная хронология культурного слоя на Горном

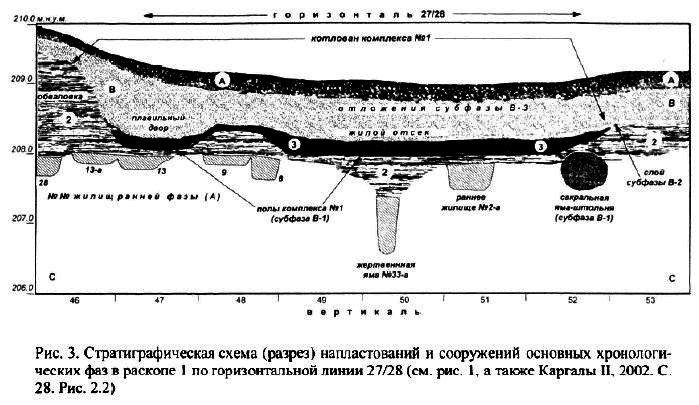

Культурный слой раскопов на Горном отличался рядом ярких особенностей. Во-первых, их перечень, безусловно, следует начать с феноменально высокой концентрации археологических материалов (Каргалы III, 2004. С. 15, 16). Во-вторых, для слоев характерна удивительно четкая стратиграфическая позиция основных сохранившихся типов сооружений (рис. 3). Последнее выглядит особенно выигрышным на фоне огромного большинства степных евразийских селищ, явно обедненных этим свойством. В-третьих, как бы парадоксальной и отрицательной репликой на четкую селищную стратиграфию Горного явилось то, что огромные массы напластований, в большей или меньшей степени насыщенных археологическими материалами, оказывались перемещенными с мест своего первоначального залегания. Происходило это главным образом либо в результате крутой перемены в стратегии жизнедеятельности на селище, сопровождавшейся перестройкой различных сооружений, либо вследствие обязательной засыпи отработанных бесчисленных котлованов, поисковых шахт и траншей (Каргалы III, 2004. С. 249–258).

Релятивная хронология Горного базируется на выделении четырех основных этапов или же фаз — А, В-1, В-2 и В-3 (рис. 3). Древнейшая фаза А связана с обустройством на холме ряда «кустов» малых жилищ «ямного» облика, носивших явно сезонный характер. Фаза (или суб-фаза) В-1 знаменовала собой коренную смену стратегии освоения этого холма, отразившуюся в сооружении всесезонных крупных жилищно-производственных комплексов. Объем земляных работ на этой фазе кажется огромным, и потому не вызывало сомнений, что в ходе строительства грунт вместе с относительно немногочисленными материалами ранней фазы А был смещен со своих изначальных мест. По этой причине от ранних «жилищ-нор», как правило, сохранились лишь нижние части их малых котлованов со сравнительно небогатыми археологическими материалы. Однако далеко не всегда преобладала уверенность, что это не попавшие сверху в заполнение котлована или же на пол бывшего жилища различные изделия более позднего периода (В-1).

Период В-2 обозначается нами как фаза «погорельцев». Практически все крупные комплексы времени В-1 носят следы насильственных разрушений и пожаров. Археологически изученный участок селища недвусмысленно свидетельствовал не только о резком сокращении местного населения, но и о весьма явно выраженном снижении производственной активности (Каргалы II, 2002. С. 91, 110–117).

Наиболее странными и трудно понимаемыми выглядели в наших глазах акции аборигенов на финальной фазе В-3, когда они по неясной для нас причине навсегда покидали место своего длительного обитания. Исход горняков и металлургов сопровождался новым перемещением густо насыщенных материалом огромных свалок, окружавших былые котлованы фазы В-1 и связанных, в первую голову, именно с деятельностью людей этого периода. Археологические артефакты вновь передвигались, а порядок их залегания все больше и больше утрачивал связь с изначальной ранжировкой. После «прощания» аборигенов с Горным поверхность основной площадки поселения выглядела намеренно выровненной. Тем самым люди постарались придать ей как бы изначальный вид, то есть тот, каковой покидающие ее обитатели застали на этом холме еще в момент своего появления (время ПБВ).

С позиции человека современного, деятельность подобного рода может оцениваться как абсолютно иррациональная. Однако во всех этих, с нашей точки зрения, бессмысленных, весьма трудоемких, но обязательных для древних мастеров перекопах и перемещениях грунта определенно заключался не вполне ясный для нас смысл высокого порядка. Свидетельства этому можно в изобилии отыскать среди этнологических параллелей [23]. Так или иначе, но уверившись в этих «многоступенчатых» передвижках, приводивших к великой путанице в последовательном расположении материальных остатков, мы могли вполне определенно ожидать столь же выразительных искажений и в порядке радиоуглеродных дат (но это мы покажем ниже).

Отложения в поисковом карьере-разносе

Совершенно иной характер носили напластования раннего на нашем холме и заброшенного в связи с неудачами в поисках руды большого разноса. Его разрезы мы осуществили в двух местах (рис. 1). Первый из них был связан с раскопками так называемого «русского дома», располагавшегося на самом западном краю карьера (Каргалы II, 2002. С. 128–135). Данный раскоп (№ 2) не был нацелен на изучение в то время для нас совершенно неясного карьера. Обостренный интерес к этому объекту возник лишь после того, как одна из двух радиоуглеродных дат, связанных с материалами из упомянутого раскопа, совершенно неожиданно указала на середину III тыс. до н. э. (Каргалы II, 2002. С. 128–137. Рис. 8.6. Табл. 8.1, ан. CSIC-1258). После этого пришли к решению о специальном и более детальном исследовании грунтов внутри данного карьера.

С этой целью в самом центре поискового карьера и был заложен специальный раскоп-разрез № 5 (рис. 1 и 4). Выяснилось, что четыре самых нижних и наиболее глубоких метра напластований (рис. 5) являли собой обрушившиеся сверху, — с бортов карьера и с краев отвала — выброшенного при копке разноса грунта (глины, суглинки, супеси). Данные отложения не несли каких либо признаков гумидизации; только пара глубоких следов нор крупных грызунов наклонно пронизывали толщу этих желтых обвальных глин и супесей.

Гумидизация грунта обозначилась лишь поверх последних. С этого рубежа мы и начали отбор проб для палинологического и радиоуглеродного анализов (рис. 5 и 6).

Нижняя грань гумусированных супесей сигнализировала о переходе к более спокойному процессу накопления отложений и прекращении обвалов стенок карьера. Постепенно, по мере повышения точки замеров и соответствующего пробоотбора — вплоть до современного почвенного слоя, — характер насыщенности соединениями углерода древней почвы становился намного более выразительным. Признак этот отражал накопление в ложбине карьера год от года все более густой растительности (рис. 2), которая на Каргалах, как правило, приурочена к овражным и более влагоемким понижениям рельефа.