Запись вопросов и ответов на «последнем суде» являлась образцом «правил жизни» и представляла собой моральный кодекс древних египтян. Ответы всегда должны были иметь негативную форму, ибо подсудимый в принципе считался виновным (так же, вероятно, как и в земном суде до правовых реформ, введенных в Египте греками и римлянами). Приведем некоторые из них:

«Я не причинил зла людям. Я не мучил животных. Я не убивал скот, предназначенный для жертвоприношений. Я не совершал ничего дурного в священном месте. Я не старался узнать то, что должно остаться тайным… Я не богохульствовал. Я не провинился перед богами… Я не совершал насилия над бедным. Я не оговаривал слугу [раба] перед его хозяином. Я никого не оставил голодным. Я никого не заставил плакать. Я никого не убил. Я ни к кому не подсылал убийц. Я никому не нанес ран [причинил боли]. Я не подменял меру зерна. Я не подменял меру для измерения полей. Я не заставлял обманом опускаться чашу весов. Я не заставлял обманом колебаться язычок весов… Я не отнимал молока у ребенка… Я не задерживал в оросительном канале воды, которая должна была течь [на чужое поле]. Я не гасил [жертвенного] огня, когда он должен был гореть. Я не уводил скот с поля богов. Я не вставал на пути процессии бога». Все это мертвый должен был произнести дважды: первый раз весь текст сразу, второй — отвечая на вопросы судей. В обоих случаях в конце он должен был четырежды воскликнуть: «Я чист!»

Если в чертоге Обеих истин все завершалось благополучно, Осирису представляли умершего и он разрешал вновь прибывшему жить в своем царстве. Но и это еще не означало, что все испытания позади. Царство Осириса не было ни греческим или римским элизиумом,[51] ни тем более христианским или мусульманским раем. Как мы знаем, это был увековеченный и увеличенный мир Древнего Египта, не какой-нибудь антимир, где бы зло превращалось в добро, а страдание — в наслаждение. Хотя умерший мог там жить лучше, чем на этом свете, но ему приходилось о себе заботиться. Львы там были еще грознее и страшнее, крокодилы еще зубастей и прожорливее, змеи и скорпионы еще ядовитее; поэтому оставшиеся в живых близкие клали ему в гроб упомянутую книгу с указаниями, как защищаться. Было там и место казней, напоминавшее бойню, где отрубали головы врагам богов, а ведь умерший мог туда ненароком забрести; на случай, если бы он там лишился головы (или если бы оказалась поврежденной его мумия), в могилу клали запасную голову из известняка. Он мог утратить там земную память и даже забыть свое имя, перестав существовать как личность; на этот случай между бинтами мумии помещали запасной орган памяти — каменное сердце в виде скарабея.

Если умершему не удавалось счастливо избежать этих и многих других опасностей, он мог даже умереть, несмотря на то что его мумифицированное тело пребывало в целости и сохранности. Эта вторичная смерть являлась уже окончательной и бесповоротной, и следствием ее становилось полное небытие человека.

«Последний суд». Слева бог Анубис приводит умершего к «весам справедливости», рядом с ними Анубис и «Великая пожирательница» Амемит, справа бог Тот в роли писца. По изображению на гробнице Хунефера (XX династия)

Царство Осириса не было раем и в том смысле, что не освобождало от необходимости работать.

Надсмотрщик мог послать умершего жать хлеба или перевозить песок с одного берега на другой; и на том свете надсмотрщик был могущественнее обычного смертного. На этот случай в могилу клали заместителя или раба в виде статуэтки — «ушебти» («ответчик»), которая на приказ надсмотрщика откликалась: «Я здесь!» — и выполняла за усопшего всю необходимую работу. В каждой могиле можно было найти несколько таких статуэток: если покойный боялся перетрудиться или хотел похвастать перед другими умершими большим числом своих рабов, он запасался на каждый день года статуэткой, а то и не одной. Сейчас нам известны десятки тысяч таких статуэток (не считая подделок, часто довольно удачных) из камня, глины, фаянса, дерева, и многие из них представляют собой настоящие произведения искусства. Но столь же очаровательны и неумелые «ушебти» бедняков, единственные слуги тех, кто всю жизнь служил другим.

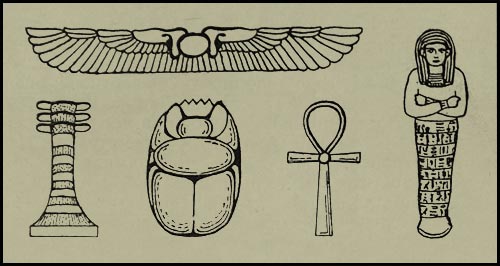

Священные символы и амулеты. Наверху крылатый солнечный диск с двумя царскими кобрами — символом защиты. Внизу слева направо: столб джед (символ устойчивости и постоянства), священный скарабей, крест анх (символ жизни) и ушебти (символический слуга умершего)

Раз мертвому (или, точнее, его «Ка») предстояло жить в царстве Осириса, ему была необходима одежда, чтобы не ходить голым, миска — чтобы не есть с земли, постель — чтобы не спать в пыли; ему нужны были любимые вещи, он нуждался в пище и питье. Все эти потребности должны были удовлетворяться согласно его земным привычкам, высокородный господин не мог не отличаться от крестьянина, военачальник — от воина, первая дама гарема — от служанки, царь — от всех своих подданных. Кроме того, каждый умерший должен был иметь возможность навещать своих потомков и родственников, иначе его жизнь на том свете не многого бы стоила. Хотя он был духом, все его потребности надо было обеспечивать материально, т. е. погребальной утварью и жертвоприношениями; только тогда дух мог воспользоваться их нематериальной сущностью. Если ему чего-нибудь не хватало, он мор, произнеся магическое заклинание, оживить изображения жертвенных даров, украшавших гробницу, и притом сколько угодно раз. Таким образом, практически он мог «жить» вечно.

Заботиться о погребении, погребальной утвари и жертвоприношениях было священной обязанностью потомков и родственников. Однако эта дорогостоящая обязанность обычно была облегчена: еще при жизни человек заказывал себе гробницу и приобретал значительную часть погребальной утвари, а в завещании выделял из своего имущества фонд для покрытия расходов на жертвоприношения. Все эти заботы как бы подтверждали слова греческого автора, что «жизнь египтянина состояла в приготовлениях к смерти».

Разумеется, в Египте всегда было достаточно людей, видевших смысл жизни отнюдь не в приготовлениях к смерти. Как мы знаем из их письменных свидетельств, одни прежде всего стремились «заслужить расположение правителя», другие «заботились о приумножении своего имущества», третьи «старались не делать больше, чем приказано», или только «спокойно дожить до ста десяти лет». Многие наверняка руководствовались советами, которые были явным выражением гедонизма.[52] «Предавайся радостям, не думай о заботах», — читаем мы в произведении, созданном, вероятно, еще во времена Древнего царства. «Пользуйся своим достоянием с веселой мыслью, ни в чем себе не отказывай», — читаем в папирусе Первого переходного периода. «Веселись, гони от себя мысль, что когда-нибудь станешь сверкающим духом! Радуйся, пока ты здесь! Ни одну прекрасную вещь не возьмешь с собой на тот свет, и нет оттуда дороги назад!» — читаем мы в стихотворении времен Среднего царства. Вопреки религиозному ярму и деспотическому произволу, вопреки гнету всякого рода повинностей и политического бесправия древние египтяне считали целью жизни саму жизнь.

Но каких бы взглядов на земной и потусторонний мир ни придерживались египтяне, на всякий случай они старались надежно обеспечить свое посмертное существование, по крайней мере те из них, у кого на это были средства. Об их жилищах вы знаем лишь по изображениям и то не слишком точно; исчезли не только хижины бедноты, дома представителей средних слоев, но и царские дворцы. Греки, хорошо знавшие обычаи египтян, с удивлением констатировали, что своим земным обиталищам они уделяли куда меньше внимания чем гробницам, и этим отличались от всех остальных народов. Мы верим этому, помимо всего, и по той причине, что традиция сооружать внушительные гробницы сохранилась. И не только у коптов, но и у мусульман в чем можно убедиться, прогуливаясь, например, по каирскому «Городу мертвых».