Особым образом ведут себя атомы и молекулы газов. Нельзя говорить, что они не имеют или имеют слабовыраженные присасывающие участки и поэтому, дескать, не слипаются. Причиной их особого поведения является наличие вокруг каждого из них стоячего теплового поля, о котором уже упоминалось выше. Атомы и молекулы газов неустойчивы и пульсируют, возбуждая вокруг себя прилегающее эфирное пространство; это делает их «пушистыми», и они никак не хотят сближаться. Преодолеть «пушистость» атом или молекула газа может только под действием внешнего толчка; поэтому-то газы вступают в реакцию только при высоком давлении, при высокой температуре, под действием жёсткого излучения и при других подобных воздействиях.

Возвращаясь к твёрдым телам, отметим, что их поверхностный слой атомов остаётся неприкрытым: присасывающие участки этих атомов сохраняются оголёнными; поэтому поверхность тел всегда активна. И иногда эта активность принимает формы агрессивности, как например у кристаллов бора. И только вездесущие электроны умеряют пыл такой агрессии: они буквально облепляют оголённые петли и желоба и практически нейтрализуют их.

Взаимоотношения электронов и атомов не ограничиваются только налипанием на присасывающие места поверхностей тел; электроны, как очень мелкие частицы, способны проникать внутрь тел и даже внутрь отдельных атомов и застревать там; ведь и атомы сами по себе, и тела из них представляют собой решётчатые (пористые) конструкции с относительно большими ячейками.

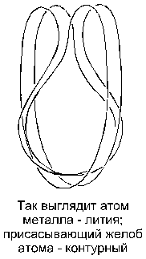

Особые отношения у электронов с атомами металлов. У последних присасывающие желоба тянутся по всему периметру и замыкаются сами на себе; поэтому прилипшие к ним электроны могут совершать безпрепятственные передвижения вокруг атомов; а с учетом того, что атомы металлов соединяются между собой теми же желобами, то у электронов есть возможность, перепрыгивая с атома на атом, легко смещаться вдоль всего тела; это уже — электрический ток. Для сравнения: электрон, попавший в присасывающую воронку петли атома диэлектрика, чувствует себя как в западне: выскочить ему оттуда нелегко и смещаться вдоль тел, состоящих из подобных атомов, он не может. Для того, чтобы оторвать от присасывающей петли атома прилипший к ней электрон, требуется определённое усилие (иногда оно, правда, небольшое), и также нелегко отрывается электрон от желобов металлов (а смещается вдоль по ним, повторим, очень и очень легко).

Металлы отличаются ещё и тем, что в конфигурациях их атомов практически нет прямых участков — атом металла похож на клубок редко намотанной пряжи, — поэтому эфирные волны легко отражаются от их поверхностей, создавая характерный блеск. Атомы других материалов, как правило, имеют прямые участки жгутов и по-другому реагируют на эфирные волны: они их поглощают и возвращают в эфир уже с собственной частотой; они «звучат» на разных частотах, как натянутые струны различной длины; этим самым определяется цвет материалов.

Об инерции атома водорода мы уже говорили; инерции атомов других химических элементов могут быть определены из пропорции их атомных весов. Инерция атомов – величина неизменная, чего нельзя сказать про гравитацию. Учитывая, что возмущённый атомными вихрями прилегающий эфир насыщается дополнительной пустотой, гравитация в результате окажется несколько большей. У разных атомов эта прибавка разная, и зависит она от конфигурации атомов.

С гравитацией атомов связано и такое понятие, как их вес. Долгое время мы считали, что он определяется двумя факторами: собственной массой и притяжением планеты. Теперь мы говорим, что притяжения нет совсем, а масса может быть либо инерционной, либо гравитационной. Вес атома, в нашем представлении, определяется его массой гравитации и градиентом эфирного давления.

Из всего сказанного про вес атома следует несколько неожиданные на первый взгляд выводы: во-первых, не планета притягивает атом, а космос выдавливает его в направлении к центру планеты, и во-вторых, чем больше атом, тем он, условно говоря, легче. Давайте на этом пока остановимся и договоримся вернуться к более детальному рассмотрению понятия веса несколько позже.

Завершим наше знакомство с атомами констатацией того, что у них, как и у электронов, есть своё внутреннее время, и объясняется это также тем, что у атомов есть постоянно изменяющееся внутреннее состояние, выражающееся во вращении его оболочки. Есть у времени атома и точка отсчёта, когда он возник, и есть конец его существованию, когда он распадается или трансформируется в другой атом. Распад атомов может происходить по двум причинам: во-первых, в результате снижения избыточной плотности окружающего эфира до критического значения, и тогда ничего от атома не останется; и во-вторых, в результате силового разрыва; при этом шнур тела атома может оказаться разорванным на несколько кусков, самых различных по величине. Крупные фрагменты шнура, если им позволит их длина, замкнутся в кольца и превратятся снова в атомы или изотопы, но уже других химических элементов. Те части, что помельче, будут стремиться при любом подходящем случае состыковаться между собой в конце концов также замкнуться в кольцо. Но а те мелкие обрывки, что не смогли этого сделать, так и останутся сами собой. Можно даже представить, как ведут себя эти неприкаянные куски вращающихся шнуров: испытывая крайнюю продольную неустойчивость, они будут извиваться подобно червям. О них можно сказать еще то, что их форма и поведение соответствуют магнитной силовой линии.

Самыми мелкими частями разорванных атомов будут электроны. Если же и они окажутся разрушенными, то ничего кроме квантов света от них, как мы уже говорили, не останется. Все эти виды обрывков атомов в огромных количествах извергаются Солнцем и как ветер разносятся по космосу; часть этого солнечного ветра достигает Земли и оседает в верхних слоях её атмосферы.

2. Космические метазавихрения эфира

О движениях эфира в космических масштабах, то есть во Вселенной, а точнее говоря, в Видимом пространстве, уже вскользь говорилось: мы сравнивали поведение Эфирного Облака с поведением обычного летнего грозового облака. Вернемся к этому вопросу ещё раз и рассмотрим его более внимательно. Нашей целью должно стать уяснение законов космического бытия на основе эфирной теории. Будем иметь в виду, что всё Видимое пространстве заполнено прозрачной, очень текучей и очень плотной жидкостью, именуемой эфиром, а все видимые космические объекты, в частности звёзды, — лишь относительно мелкие вкрапления в эту жидкость; их расположение и их перемещения свидетельствуют о внутреннем состоянии нашего Эфирного Облака; не будь их — и мы никак не смогли бы зарегистрировать течения той прозрачной жидкости, какой является эфир. Так по перемещению плавающего мусора мы судим о течении воды в реке или по кружащимся сухим листьям — о воздушных вихрях: ни саму воду, ни, тем белее, воздух при этом мы не видим.