До сих пор мы почти голословно утверждали, что атомы и молекулы, имеющие пониженную эфирную плотность (они все имеют пониженную плотность), будут стягиваться к центрам метазавихрений. И каждый из нас может в подтверждение этого сослаться на свой повседневный опыт: в водоворотах (в той же ванне или на реке) лёгкие тела всегда кружатся в их центрах, причём более лёгкие располагаются всегда ближе к ним: «виноватой» оказывается относительная плотность.

В метазавихрениях проявляется то же самое; и точно также тела с более низкой эфирной плотностью выталкиваются к их центрам с большей силой. Говоря о плотности, мы всегда подчёркиваем, что эта плотность — эфирная, в отличие от хорошо всем известной атомарно-моле-кулярной; и эти две плотности как бы противостоят друг другу: чем больше атомарно-молекулярная плотность тела, тем меньше плотность эфира в нём. Свинец, известный нам как металл с большей плотностью, в среде эфира менее плотен, чем, например, вода; и поэтому он вытесняется к центру метазавихрения (к центру Земли) с большей силой, чем вода, то есть в воде свинец тонет.

Выталкивающая способность метазавихрений объясняется тем, что эфирная плотность на их перифериях больше, чем в центрах, где она, как было оказано, снижается за счёт распада атомов. В таком поле с переменной эфирной плотностью атомы будут вытесняться в сторону её понижения, так как их средняя эфирная плотность ещё ниже. К слову: если бы в природе существовали образования типа атомов с повышенной эфирной плотностью, то они устремлялись бы, наоборот, от центра к периферии, то есть в земных условиях они поднимались бы сами собой вверх. Но таких образований нет и быть не может, а если бы и были, то давно улетели бы от нас.

2.5. Распределение скоростей эфира в метазавихрениях

Если мы убедили себя в том, что основой так называемого тяготения является переменная плотность эфира, возникающая в метазавихрении, то не мешало бы выявить зависимость этой плотности от удалённости от его центра.

Чтобы не усложнять задачу, будем рассматривать не наложение друг на друга нескольких метазавихрений, например лунного и солнечного на земное, а одиночное, полностью изолированное от других. На сравнительно большом удалении от его центра плотность эфира, надо полагать, будет наибольшей; она определится текущим моментом Пространства (в результате расширения Эфирного Облака плотность в нём, естественно, постоянно снижается). С дальней периферии эфир будет направляться к центру, и причиной этого явится, как мы уже не раз говорили, распад в этом центре атомарного вещества. Будем считать, что поток этот неизменен (хотя на самом деле он тоже постоянно меняется) .

По мере приближения к центру скорость эфира будет расти, так как сечение этого потока — поверхность сферы — будет постоянно уменьшаться. Ещё большее увеличение скорости будет происходить за счёт спирального движения, увеличивающего путь эфира.

Примем закон изменения скорости эфира в метазавихрении таким же, как в водовороте в той же ванне при открытом сливном отверстии: она пропорциональна утечкам и обратно пропорциональна корню квадратному от удаления от края отверстия. В нашем случае этот закон звучит так: скорость эфира в любой точке экваториальной плоскости метазавихрения пропорциональна распаду атомарного вещества в центре и обратно пропорциональна корню квадратному от расстояния до него. Его справедливость хорошо подтверждается астрономическими параметрами движения планет в Солнечной системе. Если принять такую постоянную величину метазавихрения, как произведение коэффициента пропорциональности на утечки эфира (в результате распада атомов на Солнце), равной 364 375,386 километров в степени три вторых, поделённых на секунды, то получим с учётом удалённости от Солнца следующие расчётные значения скоростей для планет в километрах в секунду:

Уран - 6,802 (для сравнения: действительная скорость равна 6,81);

Сатурн - 9,646 (действительная - 9,64);

Юпитер - 13,061 (действительная - 13,06);

Марс - 24,137 (действительная - 24.13);

Земля - 29,791 (действительная - 29.79);

Венера - 35,029 (действительная - 35,02);

Меркурий - 47,886 (действительная - 47,89).

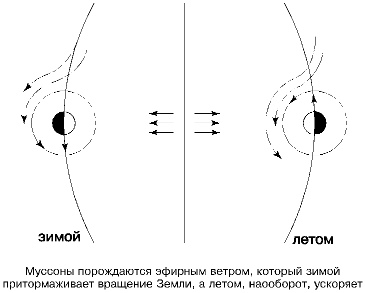

Сходимость, как мы видим, более чем достаточная. Отсюда можно заключить, что все планеты движутся в метазавихрении Солнца в среднем со скоростями окружающего их эфира, как движутся со скоростью ветра облака на небе. Некоторое несоответствие скоростей эфира и планет может возникать в результате движения последних не по идеальным круговым орбитам, а по эллиптическим. И такое несоответствие, например, у Земли порождает сезонные изменения направлений экваториальных ветров — муссоны: летом они дуют с запада на восток, а зимой — в обратном направлении.

Причины их возникновения таковы. Двигаясь по эллиптической орбите, Земля зимой (в декабре) оказывается максимально приближённой к Солнцу, а летом (в июне) — максимально удалённой от него. Скорость Земли практически постоянна: наша планета слишком инерционна, чтобы существенно менять свою скорость в течение полугода, — а скорость эфира в метазавихрении, как мы показали, увеличивается по мере приближения к центру, в данном случае — к Солнцу. Поэтому летом, двигаясь в менее скоростном эфире, Земля обгоняет его, а зимой — отстает от него. Можно сказать по-другому: зимой метазавихрение Солнца разгоняет Землю, а летом — тормозит.

Учитывая то, что собственное метазавихрение Земли имеет направление вращения точно такое же, как и у Солнца, а именно — против часовой стрелки (глядя с севера), не трудно сообразить, что попутный зимний эфирный ветер, огибая собственное метазавихрение Земли, будет уходить на большее удаление от Солнца, встречный летний — будет приближаться к Солнцу. По закону сохранения количества движения попутный зимний ветер, удаляясь от центра вращения, уменьшит свою скорость и окажет тормозящее воздействие на метазавихрение Земли; а оно, в свою очередь, станет притормаживать воздух атмосферы, создавая тем самым ветер с направлением с востока на запад. Встречный летний эфирный поток, приближаясь к центру своего вращения, наоборот, увеличит скорость и станет раскручивать метазавихрение Земли, а через него усилит атмосферный ветер, дующий с запада на восток. И каждое полугодие экваториальные ветры меняют свое направление на обратное.

Точно такие же муссоны встречаются и на других планетах, причём, чем больше эксцентриситет орбиты планеты, тем они сильнее. Эксцентриситетом измеряется эллипсность орбиты: он равен разности наибольшего и наименьшего расстояний планеты от Солнца, отнесённой к большей оси орбиты. У Земли эксцентриситет равен 0,0167. Для сравнения: у ближайшей к нам планеты — Марса он почти в 6 раз больше и составляет 0,0934; и это отражается на силе его муссонов: бури, которые они вызывают, поднимают с поверхности Марса пыль и покрывают ею поверхность так, что изменяют внешний вид планеты до неузнаваемости. Большей эксцентриситет у Юпитера (0,0485) и у Сатурна (0,0556), и у обеих планет обнаружены чрезвычайно сильные ветры, дующие попеременно то в западном, то в восточном направлении, причем у Сатурна они — более мощные. Но самый большой эксцентриситет у планеты Меркурий — 0,2056; на нём муссоны по теории должны быть самыми сильными, но спасает планету от них отсутствие на ней атмосферы.

Говоря о метазавихрениях, следует иметь а виду, что закономерность изменения скорости в зависимости от радиуса распространяется не на всё пространство вокруг центра и даже не на диск метазавихрения, а только на его экваториальную плоскость. В слоях диска, удалённых от этой плоскости, характер завихрений изменяется; и чем больше смещение от экватора, тем сильнее изменение, а в полярных областях эфирные потоки приобретают совсем иные движения: сначала они разбегаются спирально от центра, закручиваются в полярном направлении, а потом возвращаются и как бы обдувают полюса; этим можно объяснить особенность полярных ветров на Земле, дующих вертикально из космоса и охлаждающих её полюса. Но в экваториальной плоскости диска метазавихрения закон водоворота, определяющий его скорости, действует идеально.