Проявления магнетизма

Переменная скорость эфира, плавно изменяющаяся в одном направлении, может возникать в макрозавихрениях, например создаваемых электромагнитными катушками. Скорость закрученного ею эфира будет убывать по мере удаления от витков как к центру катушки, так и на периферию; поэтому с одной стороны от витков будет одно магнитное направление, а с другой стороны — обратное, или, другими словами, внутри катушки сформируется пук магнитных шнуров одного направления вращения, а снаружи, охватывая внутренний кольцом, расположится другой пук с противоположным направлением.

Процесс формирования магнитных пучков микрозавихрением эфира — обратим, то есть постоянный магнит закручивает вокруг себя эфир по отмеченному выше закону: окружная скорость эфира постепенно увеличивается при смещении от центра пучка к его краю (там она — наибольшая), и постепенно уменьшается за пределами пучка при удалении от него. Такое проявление магнетизма, а именно: формирование микрозавихрением эфира магнитного пучка и обратный процесс — закручивание магнитом эфира вокруг себя, — является одним из основных; оно лежит в основе многих электромагнитных процессов.

Другим не менее важным проявлением магнетизма можно считать упругую реакцию магнитного шнура на давление сбоку. Мы знаем, что шнур не прочен, но в пределах до своего разрушения он упруго сопротивляется всякой попытке сместить или прогнуть его. При этом возникает отклоняющее воздействие, вызванное тем, что шнур вращается вокруг своей оси. Если взять проводник и упереться им в магнитный шнур, то, во-первых, потребуется усилие для его прогиба, а во-вторых, электроны проводника , обкатываясь по шнуру, сместятся в сторону его вращения, то есть совершат маленький шажок по проводнику. При его дальнейшем смещении в действие вступит следующий магнитный шнур, и снова все повторится, и электроны проводника снова совершат еще один шажок в прежнем направлении, и так далее. Таким образом в проводнике, пересекающем магнитный пучек, возникает движение электронов, то есть электрический ток. И это проявление магнетизма, а точнее говоря — электромагнетизма, трудно переоценить, ведь именно на этом принципе основана работа всех механических генераторов электрического тока.

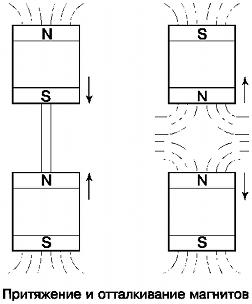

Но в глаза обычно бросается иное проявление магнетизма: магнитные притяжения и отталкивания. Если сдвигать соосно два магнитных пучка, да так, чтобы совпадали направления вращения их шнуров, то они устремятся навстречу друг другу и потянут за собой магниты. Это кажется настолько понятным, что не требует особых разъяснений. Совпадающее направление вращение торцевых электронов сближающихся шнуров создает между ними эфирное разряжение, и они будут стремится друг к другу до упора. В свою очередь электроны «привязаны» к атомам и молекулам магнита и тянут их за собой; вот и все. При стыковке магнитов их магнитные шнуры замыкаются, и из двух образуется единый магнит.

Соосное сближение двух магнитных пучков со встречным направлением движения их шнуров порождает совсем иную картину: испытывая лобовые сопротивления, эфирные завихрения торцевых электронов будут уклоняться от взаимного сближения и противодействовать друг другу. В результате магнитные шнуры каждого пучка разойдутся крутым веером, и веера обоих пучков, как веера упругих проволок, будут препятствовать взаимному сближению. Также будут отталкиваться «привязанные» к электронам шнуров атомы и молекулы магнитов.

Кроме отмеченных проявлений магнетизма есть и другие, но они, как правило, являются производными от указанных базовых. Их много, но к ним, как мы уже говорили, не имеют никакого отношения электромагнитные волны, распространяющиеся по эфиру.

Магнитные поля в различных средах

Идеальной средой для магнитных шнуров является вакуум, то есть чистый эфир. Если он спокоен, то все находящиеся в нем электроны очень быстро выстроятся в магнитные шнуры; только направление вращения соседних шнуров всегда будет паразитным (антипараллельным). Одно направление вращения соседних магнитных шнуров может возникать, как было сказано выше, в эфирном завихрении, и тогда образуется магнитный пучок.

Примером почти чистой эфирной среды для магнитных проявлений может служить безвоздушный космос. На дальних подступах к Земле электроны, летящие от Солнца, имеют возможность выстроится в магнитные шнуры, и подлетая к нашей планете, они уже представляют собой поток параллельно летящих нитей. Назвать такой пучок магнитным нельзя, так как в нем будет неупорядоченное направление вращения всех магнитных шнуров. Вокруг Земли, как мы знаем, действует метазавихрение; оно уже вынуждает соседние магнитные шнуры вращаться в одном направлении, и оно превращает нашу планету в магнит. Опускающиеся к ее полюсам мириады магнитных шнуров, образующие сложные поверхности и отражающие косой свет, выглядят как северное сияние и как красочное природное явление. Возникает оно в тихие дни, когда нет ветра и, стало быть, нет порождающего его эфирного ветра; а когда он есть, то своей турбулентностью он легко разрушает и магнитные потоки, и магнитные шнуры.

Та зона на границе магнитного поля Земли, где происходит переориентация магнитных нитей солнечного ветра в упорядоченные направления вращения, называется магнитопаузой.

Благоприятной средой для магнитных шнуров и пучков являются ферромагнитные материалы, а из них лучшими — магнитно-мягкие, такие как электротехническая малоуглеродистая сталь с присадкой кремния, чистое электротехническое железо, пермаллой и другие. Они хороши по двум соображениям: их атомы, молекулы и кристаллы очень плотно насыщены электронами, и эти электроны почти беспрепятственно могут собираться в магнитные шнуры и также легко распадаться. Препятствия возникают в тех случаях, когда ориентация магнитных шнуров не соответствует ориентации атомов, молекул и кристаллов; такие свойства материалов называются магнитно-анизотропными.

Магнитно-твердые ферромагнетики, а к ним относятся хромовольфрамовые и хромомолибденовые стали, насыщены электронами не меньше, но отличаются от мягких тем, что с трудом перемагничиваются; а это значит, что электроны в них склонны удерживать свое положение и, направление вращения. На примере твердых ферромагнетиков хорошо видна инерционность электронных шнуров, усугубляющаяся нежеланием атомов изменять свои положения.

В сотни и тысячи раз слабее магнитные поля в парамагнитных материалах; к ним относятся воздух, алюминий и другие среды. Нетрудно сообразить, что ориентировать пушистые электроны среди пушистых атомов воздуха не составляет особого труда; слабость магнитных полей объясняется только редким расположением электронов в этих средах. Попутно выясняется, что плотность электронов в воздухе в сотни и тысячи раз меньше, чем в металлах, за исключением алюминия (правда, Дмитрий Иванович Менделеев его к чистым металлам не относил), но про него можно сказать так: внутри атомов алюминия электронов практически нет; мало их и в пространствах между его атомами, но поверхностные присасывающие желоба у него почти ничем не отличаются от желобов других металлов и поэтому хорошо проводят электроны; поэтому-то алюминиевые провода почти не уступают медным.

Хуже всего действуют на магнитные поля диамагнитные материалы, к которым относятся вода, кварц, серебро, медь и другие; они не усиливают внешнее магнитное поле как ферромагнетики и не равнодушны к нему как парамагнетики, а даже ослабляют его. Чем это можно объяснить? Едва ли это вызвано отсутствием электронов; можно даже утверждать, что их там очень много. Причина, вероятнее всего, кроется в том, что атомы диамагнетиков не позволяют своим электронам ни смещаться до соосности, ни поворачивать свои оси вращения.