4.6. Углерод

Углерод занимает шестую позицию в таблице Менделеева; его атомная масса равна 12,011. При обычных условиях он химически инертен, при высоких температурах соединяется со многими элементами. Температура плавления углерода равна 4020 градусов Кельвина. В природе известны в основном две кристаллические формы углерода — алмаз и графит.

Алмаз — полиморфная модификация углерода; в виде кубической сингонии алмаз бесцветен, но его октаэдрические кристаллы приобретают окраску. Плотность алмаза равна 3, 5 грамма в кубическом сантиметре. Он — самый твердый природный материал, обладает высоким показателем оптического преломления и в виде крупных кристаллов относится к числу драгоценных камней. Алмаз — полупроводник.

Графит — наиболее распространенная и устойчивая гексогональная полиморфная модификация углерода, имеющая чешуйчатые агрегаты. Цвет графита — от темно-серого до черного. Его плотность равна 2,2 грамма в кубическом сантиметре. Графит огнеупорен (изделия из него выдерживают температуру в 3700 градусов Цельсия) и вообще химически стоек; он обладает электропроводностью. В технике он используется в качестве твердой смазки.

Известны также линейные полимеры углерода — карбин и поликумулен; они представляют собой высокопрочные нити, которыми армируют композиционные материалы. Карбин обладает полупроводниковыми свойствами: под действием света его проводимость сильно увеличивается.

Углерод может соединяться с металлами, образуя карбиды. Карбиды вольфрама, титана, тантала и ниобия очень тугоплавки, тверды, износостойки, жаропрочны; из них изготовляют пластины режущих инструментов; детали из карбидов используют в турбинах и реактивных двигателях.

Но больше всего известны органические соединения углерода: они являются основной составной частью растительного и животного мира. Все горючие ископаемые — нефть, газ, торф, сланцы — построены на углеродной основе; особенно богат углеродом каменный уголь. Кроме природных существует множество искусственных полимеров на основе углерода. Общее число известных науке органических соединений превышает 7 миллионов.

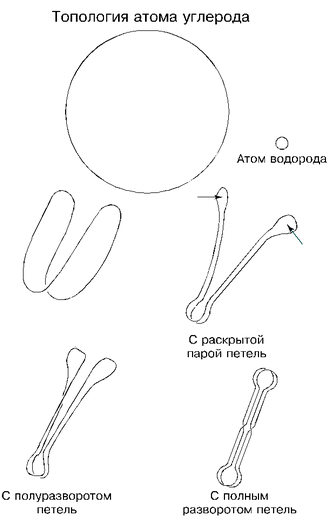

Топология атома углерода

Вместе с бором углерод занимает на размерной шкале атомов диапазон приблизительно от 18 000 до 25 000 связанных электронов; «официальный» размер атома углерода, соответствующий его атомной массе, составляет 22 100 электронов. Атомы изотопов углерода могут отличаться размерами друг от друга довольно значительно; их разброс может составлять 4 500 электронов или приблизительно 20 процентов от номинала. В среднем атом углерода больше атома бора на 3 400 электронов; это, как раз, — то увеличение, которое делает углерод отличающимся от бора; а это отличие, главным образом, состоит в том, что у углерода не бывает тех «агрессивных» проявлений, какие есть у бора.

Топология атома углерода почти не отличается от топологии атома бора. Точно так же первоначальный тор деформируется в овал; потом на концах овала образуются петли; эти петли загибаются, стыкуются своими вершинами, еще раз загибаются, уходят, слипаясь, внутрь, отклоняются в сторону, выворачиваются и вытягиваются, образую в результате четырехшнурный жгут со спаренными петлями на концах.

Топология атома углерода по линии литий-бериллий-бор-углерод — основная, но возможен и такой вариант, когда литиево-бериллиевый загиб петель внутрь не происходит. В нем отпадает необходимость, если концевые петли овала случайным образом загнутся так, что их присасывающие стороны окажутся обращенными друг к другу, то есть во внутрь. Устремившись навстречу и столкнувшись вершинами, петли начнут взаимно присасываться и вытягиваться в линию, образуя на другом конце шнуров вторичные петли. Таким образом атом углерода сразу же приобретает свою окончательную вытянутую формы. Вторичные петли в таком случае оказываются взаимно отталкивающими: их присасывающие стороны будут располагаться снаружи. Отталкиваясь, они разойдутся веером и поспешат присосаться к таким же петлям других атомов. В крайнем случае, если этим петлям не представится возможность найти себе пары на стороне, они, выкручиваясь, замкнутся сами на себя. Такова топология окончательно сформировавшегося одиночного атома углерода. У него, как и у атома бора, — четыре петли и два желоба; петли — попарно сомкнувшиеся, а желоба — выкрученные.

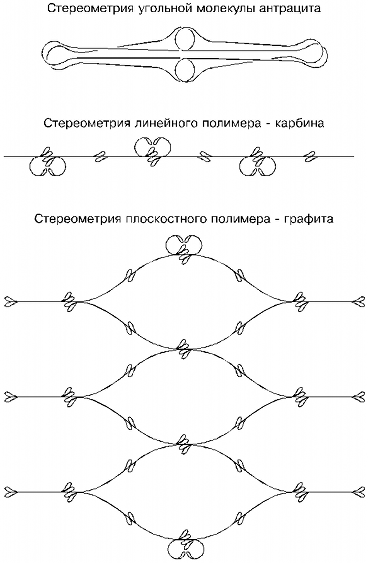

Стереометрия аллотропии углерода

Атомы углерода могут объединяться между собой в разных комбинациях, и каждый вид объединений дает свою оригинальную аллотропическую модификацию. Соединения осуществляются в основном петлями, но могут быть и соединения атомов с помощью желобов.

Для того, чтобы атомы углерода начали соединяться между собой петлями, последние необходимо предварительно раскрыть. Осуществить это можно различными способами: тепловым воздействием, давлением, жесткими волнами эфира, с помощью катализаторов или комбинацией этих факторов. Наиболее распространенную аллотропическую модификацию углерода — графит можно получить, например, путем нагревания антрацита без доступа воздуха. Рассмотрим этот процесс более подробно.

Одиночный атом углерода, как мы отмечали, представляет собой дважды сложенное кольцо: сначала исходный тор сплющивается в овал, то есть растягивается, а потом складывается еще раз; полученная конфигурация напоминает фигуру шва теннисного мяча. Если вдвое сложенный замкнутый шнур атома углерода растянуть, то на концах образуются парные петли. (Напомним, что радиусы этих петель равны 285 шарикам.) Полученная форма одиночного атома — не окончательная: одна из пар петель окажется сложенной отталкивающими сторонами — такого быть не может, и эти петли постараются как-нибудь вывернуться, чтобы вновь соединиться, но уже обратными присасывающими сторонами. Длина сложенного атома углерода позволяет это сделать, и петли развернутся и сложатся, но при этом спаренные шнуры, то есть желоба, будут выкручены. Очевидно, такая форма одиночного атома углерода не очень устойчива, так как в ней присутствует противоборство желобов и петель: выкрученные желоба хотели бы выпрямиться в ущерб слипшимся петлям, а те, в свою очередь, будут всеми своими силами сохранять свое слипание.

Частичное разрешение противостояния желобов и петель может произойти даже при самом незначительном нагреве или даже без него — в нормальных условиях: если два атома случайно столкнутся между собой вывернутыми петлями, то эти петли могут раскрыться (как ладони) и состыковаться, образовав таким образом молекулу. Можно даже предположить, что в антраците углерод находится именно в таком молекулярном состоянии.

При более высоком нагреве молекулы углерода из двойных атомов соединяются в графит. При случайном столкновении двух молекул своими концами их петли могут раскрыться и соединиться перекрестно, то есть к присасывающей стороне петли одной молекулы может прилипнуть присасывающей стороной петля другой молекулы. Такое соединение первых двух молекул между собой можно считать началом роста кристалла графита. В перекрестном соединении двух молекул слипшимися оказываются только их две петли, а две другие оказываются раскрытыми. Они будут искать себе пары, и при случайном столкновении с другими молекулами раскроют их концевые петли и выберут себе по одной из них, образовав таким образом следующие межмолекулярные связи. Подобные подсоединения будут происходить и в продольном и в поперечном направлениях до тех пор, пока будут находиться очередные свободные молекулы углерода и пока их тепловые движения позволят это делать. Возникающий кристалл графита будет плоским, так как петли всех соединившихся молекул имеют параллельную ориентацию.

После прекращения роста кристалла процесс его формирования продолжится: должна решится судьба оставшихся открытыми петель, располагающихся по бокам кристалла (на концах кристалла они замкнуты). Раскрытые боковые петли соседних атомов, тех, что образовали в самом начале молекулы, устремятся навстречу друг другу, столкнутся своими вершинами и, слипаясь, загнутся вовнутрь, напоминая тем самым образование атомов лития и бериллия.