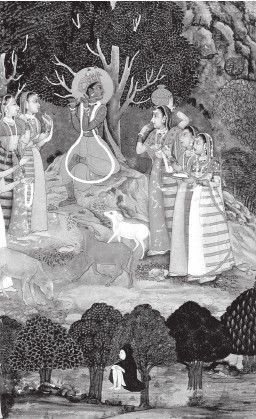

Кришна

Напротив, нахождение вдали от любимых, далеко от дома, невозможность даже видеть предмет твоей страсти, не говоря уже о том, чтобы обнять и нежно поцеловать в любимые места, вызывает глубокую печаль, тоску и слезы… Тема меняющихся настроений женщины затронута в «Расаманджари» Бханудатты, жившего в начале XV века. В частности, он описывает пикантные ситуации, что должен делать мужчина, лаская свою любимую жену, чтобы не вызвать ревности у ее соперниц. Интересно было бы взглянуть на иллюстрации к этому труду. Мужчинам, которые относятся серьезно к искусству любви, вероятно, будет интересно прочитать сочинение Бихари «Сатсай», раскрывающее секреты настроений героини. Эта поэма, состоящая из 700 куплетов, дает советы, как и в какое время, а главное с какими словами и подарками лучше всего подойти к женщине, чтобы найти в ее сердце отклик и не получить отказа. Образцом для наяка и наики выступают Кришна и его возлюбленная жена Радха. В живописи Радху часто представляют сидящей на стуле, в то время как Кришна моет ей ноги или их любовно массажирует. Впрочем, такой образ Кришны, кроткого, подавленного и почти что рабски прислуживающего своей красавице, видимо, не всем мужчинам по душе. Для донжуанов и любимцев дам более привлекателен другой образ.

Кришна играет на флейте. XVII в.

Следует учесть, что индусы-мужчины, и не только, остро переживают старость. Поэтому у «царей» были разработаны специальные ритуалы, которые должны привести к омоложению правителя, приданию ему новых сил. Тогда еще не знали «Виагры», «Виардо», «Золотого корня» и прочих алхимических мазей и пилюль, которыми пытаются восполнить ушедшую силу. Достаточно было «царице» обратиться к влюбленному, как тот, издав радостный возглас, должен был тут же лететь на ее зов. Обеспокоенная наика ждет возлюбленного, а он не пришел в обещанное время. Ее белое тело светится и дрожит от возбуждения, одеяния медленно шелестят, обнажая прелести под дуновением ветра. Все в доме готово к приходу ее желанного любовника (стол накрыт, чаши полны, взбиты мягкие постели), а он, негодник, сидит в лодке на другом берегу реки, смотрит задумчиво на пролетающих журавлей, думая, куда лететь. Бывает и так… Кхандита – влюбленная дама, чей любовник не пришел на свидание ночью, а явился на следующее утро после бурной ночи, проведенной с другой. Наика горько упрекает возлюбленного, а тот неуклюже оправдывается (провел ночь на службе, на боевом посту). Разгневанная женщина разражается потоком брани. Но ведь такое же может случиться и с мужчиной. Интересен и образ женщины, ожидающей своего возлюбленного, чей муж давно находится в отъезде. Ее обычно изображают стоящей на балконе и с грустью смотрящей вдаль. Ее внимание прилекает павлин, поднимающий в экстазе голову, и издающий призывные звуки. Можно легко себе представить, что бедной даме надоест бесконечно долго ожидать любимого. Тут еще может попасться и иной «павлин». Из всех наик, влюбленных женщин, нам более симпатичны те, которые идут на свидание днем и ночью, в дождь и бурю, идут вопреки страху и неуверенности, полные любви и веры.

Индийская женщина

Кстати, как одевались индусы? В памятниках санскритской письменности говорится, что индусы любили носить хлопчатобумажные ткани (греки называли их «карпасос», «синдонос»); эти ткани могли быть некрашеными или же крашеными. Знатные индусы предпочитали носить шелка, привозимые из Китая. Меха, доставлявшиеся с севера, служили особым украшением наряда. В выделке дорогих тканей индийские ткачи были не менее искусны, чем египетские или греческие мастера. Дорогие одежды – удел богатых и знатных индусов, а простым людям из низших каст обычно предписывалось носить шкуры диких зверей или грубую одежду из древесной коры. Учитывая климат Индии, тут подходят легкие ткани. Их можно обернуть вокруг туловища или набросить на плечи (сари). По словам участников похода Александра Македонского в Индию, древние индусы были высоки ростом и красиво сложены. Горцы одевались в оленьи шкуры, городские жители – в белые длинные одежды из хлопчатобумажных и льняных тканей. Воины и знатные люди любили золотые украшения и драгоценные камни. И мужчины не отставали от женщин.

Древние писатели (Страбон и Арриан) отмечают не только любовь индусов к украшениям, но и их привычку совершать омовения, растирание и умащение тела благовонными маслами. Подобно египтянам, они часто прибегают к притираниям и иным косметическим средствам, сурьмят себе брови, красят пальцы на ногах, ногти, подошвы, ладони и соски. Все носят длинные волосы, а многие и длинные бороды, что раскрашивают в разные цвета (белый, зеленый, синий, пурпурный). Волосы покрывают головным убором, похожим на древнеперсидскую митру. Особенно в искусстве причесок преуспели дамы. Они умело заплетают их в косы. Волосы замужних женщин спускаются вдоль спины, у девушек с висков зачесываются наперед, а затем связываются на лбу узлом. Баядерки любили носить локоны, ниспадавшие им на плечи. Сюда, словно в водопад, погружался возлюбленный.

В волосы женщины вплетали ленты, жемчужные нити, цветы и проч. Во время траура украшения снимались, волосы расплетались, их собирали в пучок или косу. Украшения индусов состояли из дорогих поясов, серег, колец, ожерелий, браслетов для рук и ног, у танцовщиц и баядерок («О баядерка, мой прекрасный цветок!») можно увидеть нити разноцветных бус на бедрах. Материалом для этих украшений служили разноцветные кораллы, жемчуг, драгоценные камни, слоновая кость, изделия из черепахи, тогда как золото встречалось сравнительно редко. Страсть ко всякого рода красивым вещицам и нарядам была столь широко развита, что в «Рамаяне» отмечается, что в Айодье (в этом средоточии древнеиндийской культуры) не было «ни одного человека, который бы не носил серег, венка, ожерелья и дорогих одежд, напитанных благовониями». Помимо одежд материальных, индусы ничуть не меньше внимания уделяли и «одеждам духовным».

Индийская свадьба: неразрывные узы

Несмотря на все вышесказанное (эту романтику), в отношениях между мужчинами и женщинами в Индии было немало темных или даже трагичных сторон. Во-первых, в большей части Индии браки заключались, как правило, только между членами одной и той же касты. Во-вторых, браки в Индии часто были неравными в возрастном отношении (невесте – 8—13 лет, жених – в два-три раза старше), причем новобрачные нередко даже не видели друг друга до свадьбы. В-третьих, когда-то существовал чудовищный обычай самосожжения вдов, когда вдова бросалась в пламя на тело мужа (сатти). Согласно обычаю, женщина, что откажется последовать за мужем в огонь, становилась всеми презираемой: она не имела права выйти еще раз замуж, ей не позволено было носить украшений и вообще она считалась парией. Порой «смутьянку» могли подвесить за ноги и обрезать ей волосы. Женщин приучали трепетать перед мужьями от страха. И те не вправе были произнести его имя, как будто это высшее божество.

Конечно, имела значение и полигамия, существовавшая в Индии порой даже в форме более резкой, чем у мусульман. Швейгер-Лерхенфельд писал, что для индуса, собственно говоря, брака не существует: он берет столько жен, сколько угодно, и нередко даже ведет ими торговлю, если, например, человек высшей касты женится на богатой женщине, принадлежащей к низшей. Подобные браки оплачиваются дорого. Нередко при их повторе муж легко приобретает значительное состояние, так как забота о содержании жен для него не являяется особенно тягостной.

Супруг вовсе не обязан брать в свой дом новообрученную с ним жену и часто оставляет ее у родителей… Из статистических данных видно, как обедневшие браманы (то есть люди привилегированной касты) пользуются этими свадебными сделками. Некоторые из них имели в прошлом 120 жен. Суеверные родители считали счастьем и божественным благословением, если их дочери заключали союз со святыми людьми. «Случается, что такой охотник до женитьбы вступает в брак со всеми женщинами семьи, старыми и молодыми: дочерьми, тетками, сестрами и кузинами». К тем же крайностям следует отнести и обычай устраивать в обязательном порядке роскошную свадьбу при выдаче замуж дочерей (таковы были обычаи у раджуптов). Порой это приводило к полнейшему поглощению состояния отца невесты.