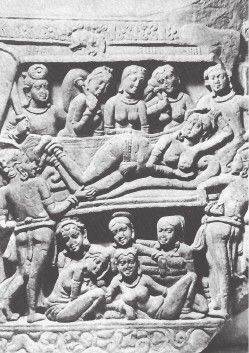

Барельеф арки ступы в Санчи

Без светильника философии нам было бы трудно разобраться в запутанных, а порой и довольно-таки темных лабиринтах мысли Востока. Посудите сами, только в одной из двух великих эпических поэм Индии – Махабхарате в исходной версии имеется 8800 двустиший (шлох), а затем еще и в промежуточной – 24 тысячи двустиший (без вставных эпизодов). В том виде, в котором поэма дошла до нас в окончательной редакции в V веке н. э., – там всего около 100 тысяч двустиший. Индийская философия – пожалуй, свод еще более внушительный. Вряд ли все его аспекты и нюансы доступны рядовому индусу. Просвещенный ученый-интеллектуал часто прибегает к их помощи. Потому, как говорится в «Артхашастре», одном из самых древних политических трактатов Индии: «Философия всегда считается светильником для всех наук, средством для совершения всякого дела, опорою всех установлений». В ранних упанишадах есть зачатки важных течений мысли. Позднейшие из упанишад несут сообщения о зарождении санкхьи и йоги; в тот же период складывается и основное течение древнеиндийского рационализма и материализма – локаята. Старейший памятник веданты Брахма-сутра относят ко II веку н. э. Индийские философы, как их греческие коллеги, уделяли особое внимание проблемам природы, мира, бытия человека, гносеологии и этики. В их трудах исключительное значение придавалось развитию логики и искусства аргументации. Все многочисленные школы и ответвления развивались в едином культурном пространстве. Этот континент древнеиндийской мысли еще довольно слабо исследован и специалистами. Ф. Щербатской признавал: «Область эта еще далеко не известна нам в целом, можно даже сказать, что едва приподнята завеса над колоссальным богатством индийской философской мысли». Поднимем вуаль индийской красавицы, обнажив ее духовные красоты.

Сон Майи – матери Будды. Амаравати

Прежде всего остановимся на буддизме, ибо начальный период истории Индии проходил под знаком его влияния. Первый христианский автор, упомянувший о Будде, был Климент Александрийский (150–215 гг. н. э.). Он писал об индусах, повинующихся заповедям Будды, которого они «почитают как бога, преувеличивая его достоинства». О нем было известно манихеям, а Мани (216–276 гг.) в книге «Шабуркан» называет своими предшественниками Будду, Зороастра и Иисуса. О происхождении Будды говорит и Святой Иероним, отмечая, что его «родила из своего бока дева». Ответ на фундаментальный вопрос: существует ли вообще «историческая основа рассказов о жизни Будды», видимо, лучше все же оставить за пределами исследования. Во всяком случае, мнения скептиков пока не опровергнуты. Х. Уилсон писал, что «в конечном счете нет ничего невозможного в том, что Шакьямуни – это не реальное существо, и все, что имеет к нему отношение, – такая же фикция, как и то, что рассказывается о его предшествующих воплощениях». Однако вовсе не фикция множество легенд о его жизни и его учении. Существует целый корпус Писаний, создание и существование которого относят примерно к середине III в. до н. э., через 236 лет после смерти Будды, если тот существовал. Был ли Будда «родич Солнца» или он дитя фантазии многих поколений людей (индусов, сингальцев, бирманцев, сиамцев, китайцев, японцев и т. д.), не столь уж и важно. Порой это учение Буддийские Писания даже сравнивали с Новым Заветом, хотя в палийских текстах нет ничего, что как-нибудь напоминало нам «подлинные факты евангельской истории». Ученые могут утверждать со всей определенностью только одно: предание о Будде уже существовало в тех или иных формах в I–II вв. до н. э. Родиной буддизма считается район южного Бихара, к западу от Бенгала и к югу от Ганга. Тут жило племя магадх со столицей в Раджагахе (Раджгире). Вокруг обитали другие племена, что в какой-то мере также претендуют на звание родичей Будды (косалы, каси, анги, куру, малл). В Каноне редко упоминался даже Бенарес, ставший в дальнейшем своего рода религиозной столицей. Датой рождения Будды обычно считается 563 г. до н. э. В двух местах в Каноне он назван сыном Суддходаны и царицы Майи. Местом же рождения Будды (Гаутамы Сиддхартха) считают местность между непальскими отрогами Гималаев и рекой Рапти.

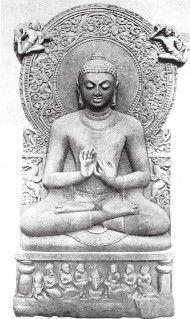

Статуя Будды из Сарнатха

О том, как произошло зачатие и рождение Будды, говорится в Рассуждении о дивных и замечательных событиях. Существует немало версий этого события. Одна из них гласит: «Царица Махамайя, носившая Бодхисатту десять месяцев, как масло в кубке, когда пришло ее время, пожелала отправиться домой к родственникам и обратилась к царю Суддходане: «Я хочу, о царь, пойти в Дэвадаху, город моей семьи». Царь согласился и велел, чтобы дорогу от Капилаваттху к Дэвадахе разровняли и украсили сосудами, наполненными бананами, флагами и знаменами. И, усадив в позолоченный паланкин, который несла тысяча придворных, отослал ее с большой свитой. Между городами есть прелестная роща деревьев сал, принадлежащая обитателям обоих городов; она называется рощей Лумбини. В то время от корней до кончиков ветвей она представляла собой сплошную массу цветов, среди ветвей и цветов порхали рои пятицветных пчел и стаи мелодично щебетавших птиц.

Когда царица увидела это, ей захотелось развлечься в роще. Она подошла к подножию большого салового дерева и захотела ухватиться за ветку. Ветка, как гибкий тростник, согнулась и оказалась недалеко от ее руки. Протянув руку, она схватила ветку. Вслед за тем у нее начались схватки. Свита, установив перед ней ширму, удалилась. Сжимая ветку и стоя, она разрешилась. В тот момент четыре Махабрахмы, обладающие чистым сознанием, явились с золотой сетью и, приняв в нее Бодхисатту, показали его матери со словами: «Радуйся, о царица, могучего сына ты родила». Другие, рождаясь, запятнаны грязью, но не Бодхисатта. Бодхисатта, как проповедник Учения, нисходящий с места учения, как человек сходит по лестнице, распрямил руки и ноги и, не замаранный и не запятнанный никакой грязью, сияя как жемчужина на ткани Бенареса, родился у своей матери. Чтобы почтить Бодхисатту и его мать, поток воды пролился с неба, осуществив положенную церемонию над телами Бодхисатты и его матери. Тогда из рук брахм, которые стояли, принимая его в золотую сеть, четыре великих царя получили его, поместив на торжественный покров из мягкой антилопьей кожи, а из их рук получили его люди, поместив на шелковую подушку. Когда он освободился из рук людей, он ступил на землю и посмотрел на восточную четверть земли. Тогда боги и люди воздали ему честь, украсив ароматными гирляндами, и сказали (ему): «О великий, нет никого, кто был бы подобен тебе, и тем более нигде нет превосходящего тебя». Будда на седьмом шагу остановился и, возвысив свой благородный голос, прорычал львиным рыком: «Я главный в мире». Мать его умерла, как и все матери бодхисатт, через семь дней, выполнив почетную, но, увы, трагическую миссию роженицы».

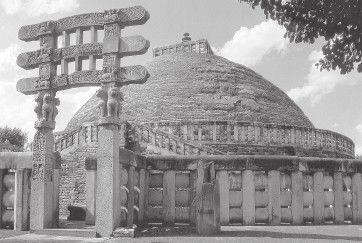

Великая Ступа со стороны Южных ворот

Буддизм – древнейшая из мировых религий. Помимо религиозной и культурной основы в ней скрыт и глубокий социальный смысл. Будда впервые духовно освободил человека от оков сословий и сект. Он выдернул человека и из трясины мифологического дурмана, приучив надеяться в жизни только на собственные силы. Гениальные мыслители, как это было всегда и всюду, не удовлетворялись старыми знаниями, но искали собственный путь в жизни, а также в науке и образовании. Таков был Будда, сменивший во имя истины царский хитон на рясу странствующего монаха. Строки из Буддачариты (в переводе Бальмонта), в которых царь призывает мудреца взять в свои руки скипетр власти, а тот самым решительным образом отказывается, звучат хотя и жизненно, но все же несколько фантастично и натянуто:

…Безумье и незнание везде,

И люди с беззаботностью проходят,

Велениям покорствуя страстей.

Приходит страх, и тело – в вечном

страхе,

Вся мысль – о внешнем лишь, и вянет

дух,

С благоговеньем – сердце не

содружно,

Коли идти за множеством вослед.

Но поведенье мудрого – не это,

Весь в яхонтах дворец – но в нем

пожар,

Сто вкусных яств средь трапезы

обильной,

Но примесь в них – язвящие яды.

Там в лилии, на озере спокойном,

Глянь, много насекомых, несть числа,

И в доме у богатого – злосчастье,

Высок, – но мудрый в нем не будет

жить.

Я не дерзаю жить в дворце обширном,

В нем черная склубилася змея.

Я царское достоинство отбросил,

Я от пяти желаний ускользнул…

От чести племенной навек ушедши,

Чтобы духовным сделаться вождем…