Таинственная Индия

Нам представляется чрезвычайно показательным, что он упоминает об индийцах в одном ряду со скифами: «В древности индийцы были кочевниками, а не земледельцами, как и скифы, которые кочуют, странствуя по всей Скифии в своих повозках, а в городах не селятся и не чтут святилища богов. Так же и индийцы – у них не было городов и святилищ, сооруженных в честь богов, одевались они в шкуры убитых животных, а питались древесной корой». Затем, как гласит легенда, на земли Индии пришел Дионис: «Он стал правителем индийцев, основал города, дал им законы и, так же как и эллинов, одарил вином, научил их засевать землю и вручил семена». Он первым научил их запрягать в плуг быков, обратил многих индийцев из кочевников в земледельцев, обучил пользоваться военными доспехами, научил почитать богов. В Индии существует также предание, что тот Геракл, который приходил в Индию, был рожден от них. Он и сам имел дочь Пандею (с этим именем связана династия Панду, Пандавов из Махабхараты). Автор подчеркнул, что характерные черты социально-общественной психологии индийцев – миролюбие и их любовь к свободе. Со ссылкой на Мегасфена Геродот отмечает, что индийцы не ведут ни с кем войн, никто не нападает на Индию. Даже легендарный фараон-завоеватель Сесострис, покоривший большую часть Азии и продвинувший свои войска до самой Европы, от ее границ повернул домой. По тем или иным причинам не стал нападать на индийцев и скиф Идантирс.

Представления индийцев о мире

Вишну, возлежащий на мировом змее. Деогарх. VI в.

Лакшми, жена Вишну, богиня счастья и красоты

Двинувшись походом из Скифии, он покорил многие племена в Азии и даже победоносно добрался до египетской земли. У ассириянки Семирамиды вроде бы имелись намерения двинуться в Индию, но она скончалась, так и не осуществив своих планов. В индийские просторы не решился вторгнуться великий Кир, сын Камбиса, что любил обычно вмешиваться в чужие дела. Единственный, кто с успехом вел военные действия против индийцев, был Александр Македонский, хотя и тот, в конце концов, не выдержал чудовищной нагрузки и после ряда громких побед приказал войскам ретироваться восвояси. Но со своей стороны, и «индийцы с их чувством справедливости никогда ни на кого не ходили войной» (на это обстоятельство особо указывает Арриан). Миролюбие индийцев уже в древности казалось чем-то не от мира сего и абсолютно непонятным и чуждым для воинственной философии античного мира (Запада). Самое главное в индийской земле то, что все индийцы свободны, нет ни одного, кто был бы рабом. В этом отношении они весьма сходны с лакедемонянами. Однако у лакедемонян есть рабы (илоты), и они выполняют все рабские обязанности, тогда как «у индийцев вообще нет рабов, тем более ни одного раба-индийца» (Геродот).

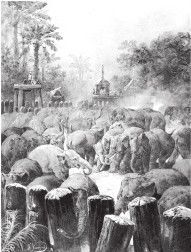

Слоны в Индии

Индия и в дальнейшем привлекала внимание многих ученых и писателей (в поздней античности). Апулей (II в. н. э.), описывая Индию во «Флоридах», говорил о живущих там людях, которые пасут скот, ведут войны, заняты товарообменом и умножают мудрость. Зовут же их «нагими мудрецами» или «гимнософистами»: «Так что же они умеют? …Лишь одно: почитают и умножают мудрость, все – как престарелые наставники, так и юные ученики. И ничто, по-моему, не заслуживает у них большей похвалы, чем отвращение к косности духа и безделию». В V в. н. э. испанский монах Павел Орозий, полагая, что Земля (ойкумена) состоит из частей суши, окруженных океаном, разделял ее на Азию, Европу и Африку. Ученый начинает описание именно с Азии: «Азия имеет на востоке, в самом центре, устье реки Ганга, впадающего в Восточный океан, слева – мыс Калигардамана, который приближается на юго-востоке к острову Тапробане (Цейлон. – Ред.), откуда океан начинает называться Индийским».

Битва на слонах в древности

В отношении истории Индии и в частности того, откуда пришли предки индусов, арии, в мире ведутся давние и непрекращающиеся споры. Если суммировать имеющиеся взгляды, то они выглядят следующим образом. Когда-то еще в стародавние времена на просторах Великой Евразии рядом с праславянами жили арии, занятые в основном скотоводством. В конце III – начале II тысячелетия до н. э. из-за затянувшейся засухи (а может быть и из-за неожиданно наступившего там похолодания) арии стали волна за волной покидать степи и уходить в сторону Ирана и Индии. Географически этот ареал определяется обширной территорией – «от Днепра и до Урала». Были ли то ирано-язычные арии, или же тут обитали индо-иранцы, утверждать с точностью пока никто не берется. А. Бэшем отмечал: «Около 2000 г. до н. э. обширные степные территории, простиравшиеся от Польши до Средней Азии, населяли полукочевые варварские племена; это были высокие, довольно светлокожие люди. Они приручали лошадей и впрягали их в легкие повозки на колесах со спицами. Колесницы превосходили (своей) быстроходностью влекомые ослами неуклюжие телеги с четырьмя сплошными колесами – лучшее средство передвижения, известное Шумеру той эпохи… (И вот) в начале III тысячелетия эти народы пришли в движение. Они мигрировали группами в западном, южном и восточном направлениях, покоряли местные народности и смешивались с ними, образуя правящую верхушку… Некоторые племена переместились на территорию Европы, и от них произошли греки, латиняне, кельты и тевтоны. Другие пришли в Анатолию, и в результате их смешения с местными жителями возникла великая империя хеттов. Некоторые (племена) – предки современных балтийских и славянских народов – остались на своей прародине». Согласно этой точке зрения, вполне обоснованной, если учесть признанные общие языковые корни народов, Евразия в далеком прошлом фактически могла явиться центром зарождения будущих основных цивилизаций и культур.

Китайское изображение арийцев

Как известно, в XIX–XX вв. модным направлением в истории стало «расовое направление», т. е. разного рода теории, пытающиеся объяснить ход цивилизации расовым фактором. Артюр Гобино (1816–1882) опубликовал «Очерк о неравенстве человеческих рас». Затем вышло множество книг, в которых успехи или неудачи народов объяснялись исключительно положениями расовой теории и расовой гигиены: В. Хенчель «Варуна. Закон подъема и упадка жизни в истории народов» (1901), Л. Вольтман «Политическая антропология» (1902), К. Рёзе «Европейская расология», М. Мух «Родина индогерманцев в свете доисторических исследований» (1902). Последний впервые предположил, что прародиной индоевропейских племен была Северная Германия. В 1905–1907 гг. Г. Хирт в своем труде «Индогерманцы» передвинул их прародину к Балтийскому морю… Причем оба автора, Мух и Хирт, считали нордическую расу первоначальным ядром индоевропейцев. Даже еврейские авторы в их исследованиях отдали дань этим новым веяниям. «Расовое вино», конечно же, не могло не вскружить головы народу, издавна уверенному в своем расовом превосходстве. В. Ратенау в «Размышлениях» (1908) выдвинул на первый план нордическую идею как важнейший элемент обновления мира. Он писал: «Задача грядущих времен – возрождение вымирающих или истощенных благородных рас, которые нужны миру. Нужно вступить на путь, на который уже вступила сама природа – на путь «нордификации». Грядет новая романтика – романтика расы. Она будет прославлять чистую нордическую кровь и создаст новые представления о добродетели и пороке». В русле этих идей в грезах иным немцам прародиной индоевропейцев представлялась Германия.