В. Рассохин. Русский Златоуст

Приступая к серии книг о культуре, авторы, конечно же, не претендовали на роль Еноха Праведного, прадеда Ноя. Тот беседовал с Богом и потому за два месяца смог описать в 360 книгах все, что когда-то случилось с людьми и даже со стихиями на Земле и Небе, – события, перемены, учения и заповеди. Нет в нас и талантов Иоанна Златоуста, как нет, увы, ни стольких лет жизни, ни таких собеседников. Однако нет в нас и наивных иллюзий.

Пережив взлет надежд, связанных с совершенным человеком и государством, триумфом наук и образования, мы видим, как грезы рассеялись, обратились в прах и пепел. Тем более было бы смешно удовлетвориться «научными аргументами» тех апологетов христианства, что подобно Лактанцию, доказывали существование Бога таким образом: «Рассказывается, что искусства обеспечили бессмертие своим изобретателям, Эскулапу медицина, Вулкану (кузнечное) ремесло. Стало быть, мы почитаем и тех, кто научил нас сукноделию и сапожному ремеслу. Почему же мы питаем уважение к гончарному ремеслу? От того, что те самые самосские вазы презираются? Есть и другие искусства, изобретатели которых оказали пользу для человеческой жизни. Почему же и им не были возведены храмы? Да, безусловно, есть Минерва, которая изобрела всё, потому-то мастера ей и поклоняются. И вот благодаря тем низким людям Минерва и поднялась на небо. Почему же всякий пренебрегает Тем, Кто создал землю с живущими (на ней), небо со звездами и светилами, с тем, чтобы почитать ту, которая научила ткачеству. Что же Тот, Кто раны на теле лечит? Неужели он превосходнее Того, Кто сами тела эти создал? Того, Кто дал понимание и разум? И, наконец, Тот, Кто сами травы и все прочее, на чем стоит искусство исцеления, придумал и произвел?» Увы, порой трудно постичь божественное откровение. Поэтому столь часто видим, как вместо приобщения к «блаженству христианства», люди идут туда, где им обещают не заоблачные чудеса, а земные суеверия. Один божий пастырь жаловался: «Мы истинную веру смешали с суеверием, верим всяким силам, предчувствиям, гаданиям, колдовству. Прошло 1000 лет (и более. – Авт.) после Крещения Руси, а все никак не можем отложить суеверия и быть действительно православными христианами!» Поэтому и мы вынуждены уповать на врачей земных, а не небесных (там лечить уже поздно). Что же до заявлений о том, что Бог создал землю, звезды, светила, травы (всё и вся), что ж, дайте нам геном Бога – и мы попытаемся отыскать его следы в травинке, земле, океанах и звездах (с помощью наук).

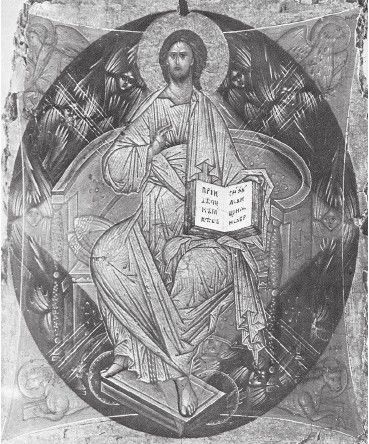

В России библейской тематике и Христу посвящали свои картины многие художники (Рублев, Даниил Черный, Брюллов, Бруни, Басин, Иванов, Ге). Особое место в этом ряду заняли иконы древнерусского иконописца Андрея Рублева. В частности, он принял участие в росписи иконостаса владимирского Успенского собора (что считался «мати градом Русским»). Не раз возвращался он к образу Спаса, который, наряду с образом Богоматери, был его любимым образом. Вседержитель предстает перед нами во всем великолепии силы и мощи («Спас в силах»). Рублев облек его в блистающие златом одежды. В руке Христа Евангелие с надписью о скором Втором пришествии: «Рече Господь, егда приидет Сын человести в славе своей и вси егда агли с ним, тогда сядет на престол». От фигуры Христа исходит неземное сияние, тот самый «невещественный, божественный свет», которым восхищались уже многие современники Рублева. Фигура Христа как бы парит в воздухе. Образ написан с высочайшим мастерством и полон одухотворенной красоты, величия и благолепия.

Искусствоведы писали об иконостасе Владимирского собора, включая сюда помимо тех, кто представлен в Благовещенском соборе, и образы апостолов Андрея и Иоанна, Григория Богослова и Николая Мирликийского. Апостол Андрей, посетивший, по рассказу летописи, земли восточных славян, считался покровителем Руси. Он – патрон Андрея Боголюбского, князя, чья деятельность неразрывно связана с городом Владимиром. Вселенские святители, распространители христианства, были непримиримые противники язычества и варварства. Композиция свидетельствует о связи Руси с духовными центрами мировой культуры. К слову сказать, вряд ли случайно то, что в Ростовском Спасо-Яковлевском монастыре была устроена копия Иерусалимской часовни над Гробом Господним (1912), а Ростов Великий и города златой России являют собой для паломников и жителей центральной Руси частицу Святой земли. Ныне в Иерусалиме работают русские художники и ювелиры, реставрируя русские сени с финифтяными иконами, что в Кувуклии, над пещерой Гроба Господня…

Андрей Рублев. Спас в силах. Ок. 1411 г.

Центральная икона иконостаса Успенского собора, «Спас в силах», написана с величайшим мастерством. Пропорции и рисунок сидящей фигуры безукоризнены. Складки одежды, сложные и ритмичные, уложены в полном соотношении с формами тела, как это можно ранее наблюдать в античном искусстве. Голова, руки, ноги выписаны с совершенством, а величественная фигура Спаса исполнена совершенной красоты. Представляющая типично русский народный тип голова хранит выражение необычайной душевной силы, моральной чистоты и доброты. Даже в искусстве западноевропейского Возрождения имеем немного живописных изображений, способных сравняться с владимирским Спасом внутренней одухотворенностью. «Спас в силах» владимирского чина может быть назван классическим произведением древнерусской живописи, одним из центральных произведений русского искусства. Поистине русские художники тут «небесную высоту и красоту наследовали». Когда последуют за ними политики?

Интересны «Библейские и евангельские сюжеты» А. Иванова. Все без исключения отметят своеобразие, не только высокое мастерство исполнителя, не только особую живость его эскизов и картин, но и присутствие в них глубочайшей мысли. Кроме того, художник тут проявил поразительное знание истории, исторических типов, природы, нравов народов и костюмов. Познакомившись с первыми работами мастера, критик В. В. Стасов писал: «Мы так и ахнули с Горностаевым. И этот Иванов просил у нас посмотреть то и другое, типы и костюмы, архитектуру и ландшафты, когда уже давным-давно ему было известно все… и Египет, и Ассирия, и Палестина! Да еще как известно! – как, быть может, ни одному другому художнику в целой Европе!» Выступая в печати по поводу ивановских этюдов (1873), Стасов отметил необычайное своеобразие, историческую и национальную их верность. Что же до картины «Явления Христа народу» (1837–1857), то ее появлению предшествовал долгий период споров и мук душевных. Художник выразил смысл замысла так: он хочет, «чтобы русские привыкли к мысли, что Иванов хочет писать картину, составляющую смысл всего Евангелия». На что его отец высказывал сомнения и говорил: «…смысл всего Евангелия – предмет довольно важный, но как ты оный изобразишь?» Христос у него отделен от толпы. Он – явление исключительное, уникальное, божественное.

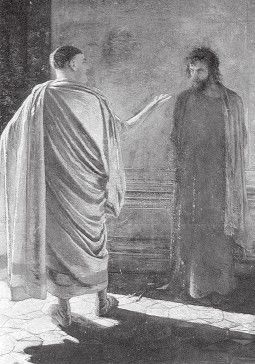

Н. Ге. «Что есть истина?» Христос и Пилат. 1890 г.

Иной акцент придал библейским сюжетам в своих картинах художник Н. Н. Ге. Его живопись содержит пафос социальный, пафос обличения неправды и власти. В этом художник близок позиции великого Л. Н. Толстого. Картина Ге «Что есть истина?» (1890) взбудоражила всех – художников, писателей, политиков, власти. До него Христа изобразил Крамской – «Христос в пустыне». Но уединенный и погруженный в свои мысли Христос Крамского, видимо, не очень-то соответствовал тогдашним ожиданиям и чаяниям. Нужен был Христос-страдалец, Христос-народоволец… Правда, иные ревниво отмечали: «Никто не желал узнать Христа в этом тощем облике с бледным лицом, укоряющим взглядом и особенно с трепаными волосами» (Репин). Иные политики (Н. Михайловский) выражали недоумение: «За Христом шли ученики, толпы народа, а в Христе Ге нет ничего от вождя. Христос был проповедником любви, кротости, всепрощения – я не вижу этих черт на картине Ге… Может быть, в остром, …колючем, сосредоточенном почти до отсутствия мысли взгляде Христа, в его сжатых губах, в его спокойной позе выражается готовность страдать и умереть за правое дело, такая готовность, что не о чем и думать. Я не знаю».