Всюду идет борьба за образ Иисуса, хотя эта борьба напоминает порой петушиные бои – со статьи К. Каутского с таким же названием (1908) до романа Н. Казандзакиса «Последнее искушение», или созданного на основе романа фильма М. Скорсезе «Последнее искушение Христа», или «Страстей Христова» М. Гиббсона. Греческий писатель Казандзакис так объяснил свое обращение к светлому образу Христа: «Чтобы я мог дать высочайший образец борющемуся человеку, чтобы показать, что он не должен бояться мучения, искушения и смерти, так как все это может быть побеждено, и было уже побеждено, эта книга была написана. Христос мучился, и с тех пор мучение стало святым; штурмовало его, до последнего мгновения, Искушение, чтобы увести его с пути, и Искушение было побеждено; распят был Христос, и с тех пор была побеждена смерть». Оказалось, увы, что Христу гораздо легче было победить все свои искушения, нежели иным священникам, проповедующим его учение, победить те чисто мирские пороки и соблазны, которые вовсе не исчезли с появлением христианства. Более того, по словам Либания, христианское духовенство не преминуло использовать религию в корыстных целях: «Только прослышат они, что в деревне есть чем поживиться, тотчас она у них, оказывается, и жертвы приносит, и творит непозволительные вещи, и нужен против нее поход, и «исправители» тут как тут – это название прилагают они к своему, выражаясь мягко, грабительству». Но даже обычных поборов, даров, подарков и взяток церковникам-христианам показалось мало. Либаний пишет: «И землю они присваивают себе, заявляя, что она посвящена, и многие лишаются отцовских владений». «Что это иное, как не война с земледельцами в мирное время». В итоге религия (точнее, ее слуги), обещая беднякам и гражданам спасение и благоденствие во Христе, фактически много лет обирали и грабили, словно жестокие разбойники, свой народ: «всюду бедность, нищенство, слезы, земледельцам представляется целесообразнее просить милостыню, чем обрабатывать землю». И повсюду царит не Бог, а власть земная, являющаяся «всесильным владыкой» (Пиндар). Что же касается Бога, то слова, сказанные Цельсом, никем так и не были опровергнуты: «Христиане и иудеи! Ни один бог и ни один сын божий не спускался и не стал бы спускаться на землю». Греки вообще были против антропоморфных богов. Правда, Гераклит говорил: «Обращающиеся к безжизненным богам (люди) поступают так, как если бы кто разговаривал со стенами». Такого же мнения, по словам Геродота, придерживались персы. Гераклит не отказывался от идеи бога, которая, по его мнению, объемлет «всё бытие». Другие стояли скорее на позитивно-научных позициях. Их девизом были слова Эпихарма: «Трезвость и постоянное сомнение суть основы ума»; или, как сказал Лукиан: «Быть трезвым и ничему не верить». Лучше быть трезвым и верить в любимое дело и собственные силы.

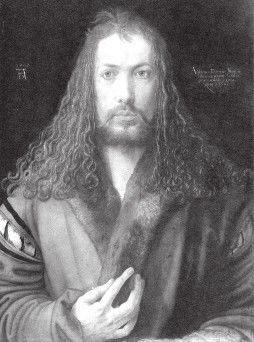

А. Дюрер. Автопортрет

Кстати, заметим, что и в язычестве были своя прелесть, чистота, естественность. Ж. – Б. Северак в статье «Антихристианство Розанова» выразил существо проблемы, сказав о достоинствах этих «природных религий»: «Человечество подобно ребенку. Вавилон, Египет, Греция и Иудея любили в природе то, что в ней есть наиболее божественного – плодовитость. Цивилизации этих народов, более близкие к природе, были более истинными и святыми. Они лучше сохранили воспоминание о Рае, о первобытном райском состоянии; они остались чисты и близки к богам. Египет имел сфинксов – символ глубокого единения божества и людей. Далекие от того, чтобы отворачиваться от пола, эти древние народы видели его величие, доказательством чему служат многочисленные культы Востока и Греции, начиная с культа Изиды и кончая культом Афродиты. Но благоговение перед половой жизнью сильнее всего проявлялось у иудеев; они поняли божественную заповедь: плодитесь и размножайтесь; они чтили семью и создали из пола высшую точку соприкосновения человека и божества, что видно из обряда обрезания. До-христианские народы до того обожествляли пол и плодовитую любовь, что требовали их почитания. Вот чем и объясняется их ожидание Мессии». Не со всеми утверждениями автора можно согласиться. Вряд ли сам по себе обряд обрезания был символом веры. Акт сей не прибавляет ни ума, ни духа. Но вот то, что христианство, убив богов природы, совершило грех величайший перед будущим, над этим стоило бы ныне поразмыслить. Говоря об отношении Розанова к христианству, автор продолжает: «Оглядываясь вокруг себя, Розанов приходит в ужас от того, что видит. Первобытная чистота человека исчезла; люди как бы стыдятся того, чему они обязаны жизнью и что дает им возможность создавать новые жизни. Детоубийства учащаются; проституция с каждым днем расцветает; вместо того, чтобы смотреть на семью «как на высшую ступень близости к богу», ее не чтут. Потеряв то, что являлось самым надежным его религиозным принципом, человечество перестало быть интересным и прекрасным».

Любовь к природе и религия пали одновременно. Когда же это случилось? – спрашивает г. Розанов и отвечает: со времени Христа… Христианство вдруг отняло у людей их святое благоговение перед жизнью и в то же время убило в них истинное религиозное чувство. В течение двух тысяч лет целомудрие возводится в единственную действительную и спасительную добродетель. Была разбита связь, существовавшая между землей и небом, так как «единственным средством попасть на небо сделалось отрицание земли, чувство стыда за половые наклонности, борьба с любовью и сожаление о плодовитости брака». Действительно, мы увидим, как христианство вскоре обрушится и на любовь, и на людей, продолжив в Церкви «дело избиения невинных». Однако на высшей чаше весов Разума для многих (и для нас в том числе) вера необходима (и не потому, что она истинна, но хотя бы даже потому, что для очень многих она служит надеждой, спасением и утешением).

Б. Мурильо. Поклонение пастухов. 1650—1655 гг.

Действительно, в христианстве были и есть здравые начала, выполняющие роли важных регуляторов в социальной, духовной, культурной, экономической жизни нашего общества. Вера была «чудом созидающим». А о язычестве архиепископ Иоанн сказал так: «Корнями своими славянское язычество уходит в седую древность. В его основании (как в основании всякой религии) лежит некая духовная реальность. И хотя мы лишены возможности непосредственного видения духовных источников, но все же можем судить о них, памятуя слова Господа: «По плодам их узнаете их». Плоды язычества с его безнравственностью и жестокостью не оставляют сомнений в разрушительной богоборческой сущности того начала, которое стремится к воплощению через многочисленные языческие культы. И славянское язычество не было исключением». Однако мы все же не стали бы воспринимать язычество только с одной негативной стороны. В противном случае нам пришлось бы отказаться от всего античного наследия!

Образы святых отцов – св. Антоний и св. Павел

Без понимания язычества нет понимания и христианства. Зелинский не случайно напишет вдохновенный гимн греческим богам («Vince, Sol!» – (лат.) «Побеждай, о Солнце!»). Будучи верующим христианином, он совершенно искренне и верно полагал, что былую античную религию может понять только религиозно настроенный человек. Поскольку многие из нас переживают трагедию веры и трагедию безверия, не зная, какую из них все же предпочесть: первые затворяются в мире, что далек от современных законов и реалий, вторые, не найдя себя в этом холодном и злом мире, тоже мечтают о горнем. Ни те, ни другие не находят полного удовлетворения. И, как писал Зелинский, нам, вольно или невольно, приходится обращаться к богам античности, когда мы не находим ответа в церковных или библейских истинах… «Нет, исходя из совершенно правильной мысли, что наша умственная и нравственная культура есть продолжение античности, а не юдаизма, поэт (Иккерман в «Мерлине») представил в своем сатане именно античную религию, поскольку она выражалась не в культах, а в сознании просвещеннейших мужей древности… Та религия античности, о которой идет речь, была, правда, побеждена христианством, но не уничтожена им; она всплывает наружу везде там, где светоч христианства тускнеет…». Мир больше говорит о христианстве, чем им живет.