2. ФУЛЬГУРАЦИЯ

Философы-теисты и мистики средневековья ввели для акта сотворения нового выражение «Fulguratio», что означает вспышку молнии. Несомненно, они хотели выразить этим непосредственное воздействие свыше, исходящее от Бога. По этимологической случайности — если не вследствие более глубоких неожиданных связей — этот термин гораздо лучше приведенных выше выражений описывает процесс вступления-в-существование чего-то прежде не бывшего. Для естествоиспытателя Зевсов перун — такая же электрическая искра, как и всякая другая, и если мы замечаем искру, проскочившую в неожиданном месте системы, то первое, что нам приходит на ум, это короткое замыкание — вновь возникшая связь.

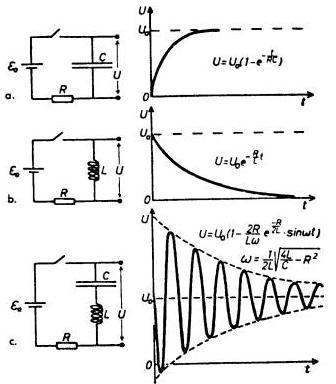

Когда, например, совместно включаются две независимые системы, как это изображено на приведенной рядом простой электрической модели, заимствованной из книги Бернгарда Гассенштейна, то при этом внезапно возникают совершенно новые системные свойства, ранее не существовавшие даже в зачаточном виде. Это и есть глубокое содержание мистически звучащего, но вполне справедливого принципа гештальтпсихологии: "Целое больше своих частей".

Рис. 1. Три электрические цепи, в том числе колебательный контур (с), иллюстрирующие понятие "системное свойство". Полюсы батареи с электродвижущей силой E и напряжением на зажимах U соединены проводником. Омическое сопротивление цепи в целом обозначается R. В случае (а) в цепь включен конденсатор емкости С, в случае (b) — катушка индуктивности (L), в случае (с) — и конденсатор, и катушка. Напряжение U может быть измерено на двух зажимах. Графики справа показывают изменение напряжения после включения тока в нулевой момент. В случае (а) конденсатор постепенно заряжается через сопротивление до тех пор, пока он не достигает напряжения U. В случае (b) сила тока — вначале сдерживаемая самоиндукцией — возрастает до тех пор, пока не достигнет заданной законом Ома величины; при этом напряжение U теоретически обращается в нуль, поскольку общее сопротивление цепи заключено в R. В случае (с) возникают затухающие колебания. Наглядно очевидно, что поведение системы (с) не может быть получено простым сложением процессов (а) и (b), хотя можно представить себе, что (с) получается соединением (а) и (b).

Схема действует, например, при следующих значениях величин:

С = 0,7·10-9 F; L = 2·103 Н; R = 103 Ω; λ = 1,2·ΙΟ-6.

Последнее значение определяет также общую для всех трех кривых временную ось. (Расчет выполнил Э. У. фон Вейцзеккер.)

Особый случай возникновения новых системных свойств (ряд примеров которого нам еще встретится в дальнейшем) состоит в следующем. В последовательности подсистем, соединенных друг с другом в линейную цепь, где каждая подсистема причинно воздействует на следующую, так что первая может быть только причиной действия, а последняя функционирует только как действие, возникает новая причинная связь, с помощью которой именно эта последняя система приобретает влияние на первую; вследствие этого причинная цепь замыкается, превращаясь в круг. С примерами таких замкнутых цепей, а именно цепей с положительной обратной связью, мы уже познакомились при рассмотрении способов получения энергии и информации. Не менее важное значение имеют круговые процессы с отрицательной обратной связью; но, поскольку они относятся к механизмам получения информации, я займусь ими подробнее в соответствующем разделе. Здесь же достаточно указать следующее. Когда в круг причинных связей встроен в некотором месте "знак минус" и тем самым действие процесса уменьшается в этом месте цепи тем больше, чем сильнее действие в предыдущем звене, то отсюда возникает эффект регулирования. Например, чем выше уровень жидкости в резервуаре карбюратора или в туалетном бачке, тем выше поджимается поплавок, запирая тем самым дальнейший приток жидкости. Следствием этого процесса является постоянство уровня жидкости.

Кибернетика и теория систем, объяснив внезапное возникновение новых системных свойств и новых функций, устранили неприятную видимость, будто в таких случаях происходят чудеса. Нет совершенно ничего сверхъестественного в том, что линейная причинная цепь замыкается в круг и тем самым возникает система, отличающаяся от всех предыдущих вовсе не степенью ее свойств, а принципиально. «Fulguratio» этого рода может быть единственным по значению, в самом подлинном смысле слова эпохальным событием в эволюции.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗ МНОГООБРАЗИЯ

Как поняли многие мыслители, и философы, и естествоиспытатели, прогресс в развитии жизни почти всегда достигается таким образом, что некоторое число различных и ранее функционировавших независимо друг от друга систем интегрируется в некоторое целое высшего порядка и что в процессе такой интеграции в них происходят изменения, делающие их более подходящими для сотрудничества со вновь возникающей целой системой. Как известно, Гёте определил развитие как дифференциацию и подчинение частей. Людвиг фон Берталанфи с большой точностью описал этот процесс в своей теоретической биологии и привел ряд примеров. У. Г. Торп весьма убедительно показал в своей книге "Наука, человек и нравственность", что возникновение некоторого целого из многообразия различных частей, которые становятся при этом еще более непохожими друг на друга, есть важнейший творческий принцип эволюции: "Unity out of diversity".[42] Наконец, Тейяр де Шарден выразил то же в самой краткой и поэтически самой прекрасной форме: "Créer, c'est unir".[43] Этот принцип, по-видимому, действовал уже при самом возникновении жизни.

Творческое соединение многообразного в единое функциональное целое само по себе означает усложнение живой системы. Но в ходе дальнейшей эволюции новая система часто упрощается посредством «специализации» соединившихся в нее подсистем; именно, каждая из них ограничивается той функцией, которая приходится на ее долю при новом разделении труда, тогда как другие функции, которые ей также приходилось выполнять во время ее независимости, переходят к другим членам целой системы. Даже клетки ганглий[44] нашего мозга, осуществляющие в совокупности высшие духовные функции, каждая в отдельности далеко уступают амебе или туфельке, причем не только в отношении отдельной функции клетки, но также и в отношении существенной информации, лежащей в основе этой функции. Амеба или парамеция располагает целым рядом осмысленных ответов на внешние стимулы и «знает» много важных вещей об окружающем мире. Но клетка ганглии «знает» лишь, когда она должна выстрелить, и даже этот выстрел она не может сделать ни сильнее, ни слабее: он должен быть лишь произведен или нет по принципу "все или ничего". Это «поглупение» члена, встроенного в высшее целое, имеет, естественно, свой положительный смысл: оно необходимо для функции целого, поскольку обеспечивает однозначность передачи сообщений. «Депеша», переданная клеткой, не должна быть слабее или сильнее в зависимости от случайного, сиюминутного состояния клетки, точно так же как дисциплинированный солдат не должен выполнять приказ с большей или меньшей энергией по его собственному усмотрению.

Такое упрощение первоначально независимых подсистем в ходе их интеграции в высшее целое представляет собой явление, наблюдаемое на всех ступенях эволюции. На уровне психосоциального развития человека и его культуры оно ставит перед нами трудные проблемы. Неизбежное развитие обусловленного культурой разделения труда неудержимо ведет к возрастающей специализации во всех человеческих занятиях и хуже всего в науке. Процесс этот приводит к тому, что, как говорит старая острота, специалист знает все больше и больше о все меньшем и меньшем и в конечном счете знает все ни о чем. Существует серьезная опасность, что специалист, которого конкуренция коллег вынуждает ко все более детальному и более специальному знанию, будет все меньше и меньше ориентироваться в других отраслях знания, пока наконец не утратит всякое суждение о том, каково значение и роль его собственной области в рамках большей системы отсчета, сверхличного общего знания человечества, составляющего достояние его культуры. В следующем томе мне придется вернуться к проблеме специалиста.[45]