Соч.: Афферентные системы внутренних органов, Киров, 1943; Вопросы нервной регуляции системы крови, М., 1953 (совм. с А. Я. Ярошевским); Интероцепторы, М., 1960; Значение интероцептивной сигнализации в пищевом поведении животных, М.—Л., 1962; Нейрофизиологический анализ кортико-висцеральной рефлекторной дуги, Л., 1967; Регуляция эритропоэза, Л., 1967 (совм. с С. Ю. Шехтер и А. Я. Ярошевским); Кортикальное и субкортикальное представительство висцеральных систем, Л., 1973 (совм. с С. С. Мусящиковой).

Лит.: Предисловие, в сборнике: Механизмы регуляции физиологических функций. Сб. ст. К 40-летию научной деятельности акад В. Н. Черниговского, Л., 1971; В. Н. Черниговский. К 70-летию со дня рождения, «Физиологический журнал СССР», 1977 т. 63, № 2.

В. Н. Черниговский.

Черниговского полка восстание

Черни'говского полка' восста'ние, вооруженное выступление декабристов на Украине 29 декабря 1825 — 3 января 1826, последний этап деятельности Южного общества декабристов . Будучи составной частью плана государственного переворота, имело целью спасти положение после поражения восстания 14 декабря 1825 на Сенатской площади в Петербурге и создать под Киевом лагерь революционных военных частей для борьбы с самодержавием. Восстание началось с освобождения 29 декабря офицерами Черниговского полка А. Д. Кузьминым, В. Н. Соловьевым, И. И. Сухиновым и М. А. Щепиллой одного из руководителей Южного общества — подполковника С. И. Муравьева-Апостола, арестованного в с. Трилесы. 30 декабря. 2-я гренадерская и 5-я мушкетёрская роты полка под команд. Муравьева-Апостола вступили в Васильков, захватили оружие, боеприпасы, продовольствие и полковую казну; к восставшим присоединились ещё 3 роты полка. Утром 31 декабря перед строем восставших была прочитана написанная Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым революционная прокламация «Православный катехизис», призывавшая к вооруженному выступлению против самодержавия, крепостного права и рекрутчины. В Брусилове к восставшим примкнуло ещё около 2 рот полка, но соединиться с др. частями, где служили декабристы, им не удалось. К 1 января силы восставших достигли около 1000 солдат и 17 офицеров. Восставшие двинулись на Житомир, стремясь соединиться с воинскими частями, в которых вели работу члены Общества соединённых славян . Правительственные войска, перекрыв дорогу, вынудили их повернуть на Белую Церковь. 3 января 1826 при попытке прорыва на Житомир для соединения с полками 8-й пехотной дивизии у дер. Устимовки Черниговский полк был встречен правительственными войсками. После залпов картечью в упор черниговцы дрогнули и были окончательно разбиты кавалерией. С. И. Муравьев-Апостол был тяжело ранен, И. И. Муравьев-Апостол и Кузьмин застрелились, Щепилла убит, 895 солдат и 6 офицеров взяты в плен. По приговору Верховного суда руководители Ч. п. в. С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин были повешены, офицеры Соловьев, Сухинов, А. А. Быстрицкий, А. Е. Мозалевский приговорены к пожизненной каторге. Свыше 100 унтер-офицеров и солдат подверглись телесным наказаниям, 805 чел. переведены на Кавказский Полк был сформирован заново.

Лит.: Восстание декабристов. Материалы т. 4, 6, 8—11, М.—Л., 1925—54: Нечкина М. В., Движение декабристов, т. 2, М., 1955; Порох И. В., Восстание Черниговского полка, в кн.: Очерки из истории движения декабристов, М., 1954; Эйдельман Н. Я., Апостол Сергей, М., 1975.

И. В. Порох.

Черниговское княжество

Черни'говское кня'жество, древнерусское княжество 11—13 вв., занимавшее территорию северян , частично полян ,радимичей ,вятичей и др. по обоим берегам Днепра, течению рр. Десны, Сейма, Сожа, бассейн верхней Оки и др. Города Чернигов (столица), Сновск, Любеч, Новгород-Северский, Стародуб и др. В 1024—36 самостоятельное владение Мстислава Владимировича , в 1054—73 ¾ Святослава Ярославича , в конце 11 ¾ начале 13 вв. — его потомков князей Святославичей. В 1097 обособилось Северское княжество , с 12 в. протекал интенсивный процесс распада княжества. Последний черниговский князь — Михаил Всеволодович (ум. 1246). В 1239 Чернигов был взят и сожжён монголо-татарами. Вскоре Ч. к. перестало существовать как государственное целое.

Города Ч. к. были центрами древнерусской культуры. В Чернигове были построены Спасо-Преображенский собор (1036), Успенский собор Елецкого монастыря (12 в.), церковь Параскевы Пятницы (12—13 вв.) и др. Широкую известность в Древней Руси получило «Хождение» Даниила (начало 12 в.), игумена одного из черниговских монастырей.

Лит.: Насонов А. Н., «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства, М., 1951; Зайцев А. К., Черниговское княжество, в сборнике: Древнерусские княжества Х—XIII вв., М., 1975.

Черника

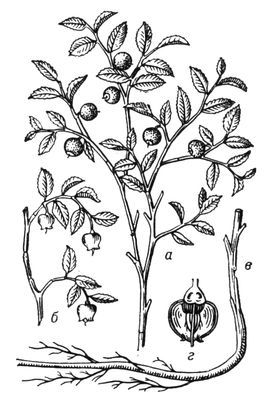

Черни'ка (Vaccinium myrtillus), кустарничек семейства брусничных, высота 15—40 см , с угловато-ребристыми ветвями и опадающими на зиму листьями. Цветки одиночные, поникающие, кувшинчато-шаровидные, зеленовато-розоватые. Плод — большая или маленькая шаровидная ягода, чёрная, с сизым налётом. Растет в Евразии и Северной Америке в хвойных и смешанных влажных или заболоченных лесах, характеризуя особые типы леса — черничники. В СССР Ч. обычна в тайге и тундре, а также в высокогорьях. Ягода Ч. пригодна в пищу в сыром и сушёном виде, а сок ягод применяют для подкраски вин; из ягод Ч. приготовляют настои, отвары или кисели, употребляемые как вяжущие средства при поносах. На Кавказе встречается также Ч. кавказская, или черничник кавказский (V. arctostaphylos), — высокий кустарник или деревцо высотой до 3 м со съедобными плодами. Иногда Ч. относят к семейству вересковых (выделяя в нём брусничные как подсемейство).

Черника: а — ветка с плодами; б — ветка с цветками; в — нижняя часть растения; г — цветок в разрезе.

Чернильная болезнь цитрусовых

Черни'льная боле'знь ци'трусовых, болезнь корневой системы цитрусовых культур, вызываемая грибом Rhizoctonia violacea. На корнях образуется красновато-фиолетовый войлочек грибницы, проникающей в ткани. Пораженные корни засыхают, кора отделяется и превращается в полужидкую черноватую зловонную массу. Растения обычно погибают. Болезнь наблюдается в районах произрастания цитрусовых культур. Меры борьбы: выкапывание и сжигание больных растений, дезинфекция почвы после удаления растений.

Чернильные орешки

Черни'льные оре'шки,галлы , образующиеся на молодых ветвях и листьях некоторых видов дуба и сумаха под влиянием развития в них личинок насекомых — орехотворок или тлей. Ч. о. — шарообразные или продолговатые наросты диаметром 1,5—2 см и более; содержат дубящие вещества (до 70% сухой массы), используемые для дубления кожи и получения фармацевтических препаратов (вяжущих средств ).

Чернильный мешок

Черни'льный мешо'к, чернильная железа, орган большинства головоногих моллюсков (например, осьминогов, каракатиц, кальмаров), в котором образуется жидкость, содержащая зёрна чёрного пигмента из группы меланинов. Выполняет защитную функцию. Состоит из железистой части и резервуара, соединённого протоком с прямой кишкой. Старые клетки железистой части Ч. м. постепенно разрушаются и, растворяясь в секретах железы, накапливаются в резервуаре. При опасности моллюск выбрасывает содержимое резервуара наружу, и в воде образуется тёмное облако, создающее «дымовую завесу», скрывающую моллюска. Красящая способность чернильной жидкости необычайно высока, например каракатица за 5 сек окрашивает воду в баке вместимостью до 5,5 тыс. л. Из высушенного содержимого Ч. м., обработанного едким кали, получали краску — натуральную сепию.