Концентрация цАМФ в тканях млекопитающих очень мала и составляет десятые доли микромоля на 1 кг сырой ткани (10-7 —10-6моль ). При активации аденилатциклазы, катализирующей биосинтез цАМФ, или блокировании фосфодиэстеразы, осуществляющей гидролиз этого нуклеотида, концентрация цАМФ в клетке быстро увеличивается. Т. о., содержание цАМФ в клетке определяется соотношением активностей этих двух ферментов. Связь между гормоном или др. химическим сигналом (первый «посредник») и цАМФ (второй «посредник») осуществляет т. н. аденилатциклазный комплекс, включающий рецептор, настроенный на определённый гормон (или др. биологически активное вещество) и расположенный на внешней стороне клеточной мембраны, и аденилатциклазу, расположенную на внутренней стороне мембраны. Гормон, взаимодействуя с рецептором, во многих случаях активизирует аденилатциклазу, которая катализирует биосинтез цАМФ. Концентрация цАМФ, образующегося т. о. в клетке, превышает концентрацию действующего на клетку гормона в 100 раз. В основе механизма действия цАМФ в тканях животных и человека лежит его взаимодействие с протеинкиназами — ферментами, активность которых проявляется в присутствии этого нуклеотида (см. схему ). Связывание цАМФ с регуляторной субъединицей протеинкиназы приводит к диссоциации фермента и активации его каталитической субъединицы, которая, освободившись от регуляторной субъединицы, способна фосфорилировать определённые белки (в т. ч. ферменты). Изменение свойств этих макромолекул путём фосфорилирования меняет и соответствующие функции клеток. Например, при действии адреналина на клетки печени происходит фосфорилирование двух ферментов — фосфорилазы и гликогенсинтетазы. Фосфорилаза при этом активируется, что приводит к быстрому гидролизу гликогена — запасного вещества печени. Одновременно с началом гидролиза гликогена прекращается его новый синтез, т.к. фермент, участвующий в его образовании, — гликогенсинтетаза при фосфорилировании его протеинкиназами теряет свою активность. Один и тот же гормон, действуя через посредство цАМФ, в разных тканях вызывает различные функциональные ответы, зависящие от особенностей данной ткани. При стрессе, когда потребность в энергии очень велика, мозговой слой надпочечников в повышенном количестве образует гормон адреналин. В печени адреналин обусловливает активное расщепление (фосфоролиз) гликогена, образование фосфорных эфиров глюкозы и выброс в кровь большого количества глюкозы, в жировой ткани — приводит к гидролизу липидов, достигнув сердца, — увеличивает силу сокращения сердечной мышцы, усиливает кровообращение и улучшает питание тканей, осуществляя мобилизацию всех сил организма. цАМФ играет определённую роль в морфологии, подвижности, пигментации клеток, в кроветворении, клеточном иммунитете, вирусной инфекции и др. Некоторые медиаторы, например ацетилхолин, могут ускорять образование др. Ц. н. — 3',5'-гуанозинмонофосфата (цГМФ), который синтезируется в клетке из гуанозинтрифосфата при активации фермента гуанилатциклазы, входящей в гуанилатциклазный комплекс, расположенный в клеточной мембране. Характерно, что многие эффекты цГМФ прямо противоположны эффектам цАМФ. Антагонистические отношения Ц. н. проявляются чаще всего в сложных системах, когда для регуляции клеточной функции требуется разновременная модификация многих белков, осуществляемая согласованным действием попеременно активируемых цАМФ- и цГМФ-зависимых протеинкиназ. У бактерий цАМФ, соединившись с неферментным рецепторным белком, присоединяется к ДНК и позволяет ферменту РНК-полимеразе начать транскрипцию гена, ответственного за синтез индуцируемого фермента (см. Оперон ). Т. о., механизм действия цАМФ у бактерий и в тканях животных и человека принципиально различен. Исследования роли Ц. н. в живых клетках — одно из наиболее быстро развивающихся направлений в биохимии, уже внёсшее существенный вклад в понимание механизмов биологической регуляции на молекулярном уровне.

Лит.: Боннер Дж., Гормоны миксомицетов и млекопитающих, в кн.: Молекулы и клетки, пер. с англ., в. 5, М., 1970; Васильев В. Ю., Гуляев Н. Н., Северин Е. С., Циклический аденозинмонофосфат — биологическая роль и механизм действия, «Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева», 1975, т. 20, № 3; Доман Н. Г., Феденко Е. П., Биологическая роль циклического АМФ, «Успехи биологической химии», 1976, т. 17; Федоров Н. А., Циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ): метаболизм и его биологическая роль, «Успехи современной биологии», 1976, т. 82, в. 1 (4); Sutherland Е. W., Roil Т. W., The properties of an adenine ribonucleotide produced with cellular particles, ATP, Mg++ and epinephrine or glucagon, «Journal of the American Chemical Society», 1957, v. 79, № 13; Advances in cyclic nucleotide research, v 1—6 N. Y. Amst., 1972—75.

Е. П. Феденко.

Схема механизма действия цАМФ в клетках животных и растений. АТФ — аденозинтрифосфат; АДФ — аденозиндифосфат; фн — фосфат; фф — пирофосфат.

Циклические соединения

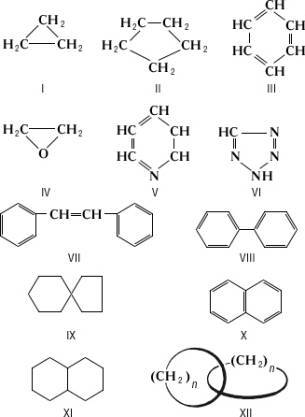

Цикли'ческие соедине'ния, соединения (главным образом органические), молекулы которых содержат одно или несколько колец (циклов, ядер) из трёх и более атомов.

Наиболее распространены (вследствие лёгкости образования и отсутствия напряжения в циклах) 5- и 6-звенные кольца. В зависимости от природы атомов, образующих циклы, Ц. с. подразделяют на изоциклические, или карбоциклические соединения , циклы которых состоят только из атомов углерода, например алициклические соединения — циклопропан (1) и циклопентан (II), ароматические соединения — бензол (III); гетероциклические соединения , в циклах которых, кроме углерода, имеется также один или несколько атомов др. элементов, т. н. гетероатомов, главным образом кислорода, азота, серы, например этилена окись (IV), пиридин (V), тетразол (VI). В многоядерных Ц. с. кольца могут быть изолированными друг от друга, как, например, в стильбене (VII), связанными одной простой связью, как в дифениле (VIII), иметь один общий атом [(IX), см. Спираны ] или два (т. н. конденсированные Ц. с.), например нафталин (X), декалин (XI). Особый случай Ц. с. — катенаны (XII), молекулы которых построены по принципу обычной цепи (звено в звене). Примером неорганических Ц. с. могут служить некоторые соединения бора, например боразол, фосфора, например фосфонитрилхлориды, кремния — циклосплоксаны. См. также Органическая химия .

Циклические ускорители

Цикли'ческие ускори'тели заряженных частиц, ускорители, в которых частицы многократно проходят через одни и те же ускоряющие электроды, двигаясь по орбитам, близким к круговым или спиральным. См. Ускорители заряженных частиц .

Циклические формы

Цикли'ческие фо'рмы, музыкальные формы, состоящие из нескольких относительно самостоятельных частей, в совокупности раскрывающих единый художественный замысел. Наиболее распространённые инструментальные Ц. ф. — сюита и сонатная циклическая форма (см. Симфония , Соната и др.). В числе вокальных Ц. ф. — кантата и оратория .

Циклический цветок

Цикли'ческий цвето'к, цветок, все части которого расположены кругами (мутовками). Характерен для большинства цветковых растений (семейства лилейных, гвоздичных, паслёновых и многих др.).

Цикличности теории

Цикли'чности тео'рии, теории исторического круговорота, социально-философской концепции, кладущие в основу периодизации истории принцип повторения, кругооборота общественных процессов. Возникнув в глубокой древности, такие представления, первоначально в мифологической и религиозной форме, пытались внести определенный порядок и смысл в историю (по аналогии с циклическими процессами, происходящими в природе: смена времён года, развитие биологических организмов и т.п.). Эти взгляды имели известное практическое значение (способствуя, например, созданию календарей), в то же время они, как правило, выражались в установлении космически и божественных периодов, длящихся сотни и даже тысячи лет, сочетались с мистическим учением о переселении душ, многократном сотворении и гибели мира и т.п. Ц. т. имели также определенное познавательное значение. Они позволили упорядочить хронологию (списки 30 династий Древнего, Среднего и Нового царств в Египте), выявить отдельные тенденции в смене политических форм правления (изучение Аристотелем истории 158 греческих полисов), провести интересные параллели между историей разных народов и эпох (Полибий и Сыма Цянь ) и т.д. Тем самым Ц. т. способствовали становлению сравнительно-исторического метода в обществоведении. Идеи кругооборота получили широкое распространение в Древнем Китае, Древнем Египте, Вавилоне, а также у античных философов и историков, что было связано с крайне медленным поступательным развитием общества.