Ц. принадлежит идея постройки аэроплана с металлическим каркасом. В статье «Аэроплан, или Птицеподобная (авиационная) летательная машина» (1894) даны описание и чертежи моноплана, который по своему внешнему виду и аэродинамической компоновке предвосхищал конструкции самолётов, появившихся через 15—18 лет. В аэроплане Ц. крылья имеют толстый профиль с округлённой передней кромкой, а фюзеляж — обтекаемую форму. Ц. построил в 1897 первую в России аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью, разработал методику эксперимента в ней и в 1900 на субсидию Академии наук сделал продувки простейших моделей и определил коэффициент сопротивления шара, плоской пластинки, цилиндра, конуса и др. тел. Но работа над аэропланом, так же как над дирижаблем, не получила признания у официальных представителей русской науки. На дальнейшие изыскания Ц. не имел ни средств, ни даже моральной поддержки. Много лет спустя, уже в советское время, в 1932 он разработал теорию полёта реактивных самолётов в стратосфере и схемы устройства самолётов для полёта с гиперзвуковыми скоростями.

Важнейшие научные результаты получены Ц. в теории движения ракет (ракетодинамике). Мысли об их использовании в космосе высказывались Ц. ещё в 1883, однако создание им математически строгой теории реактивного движения относится к 1896. Только в 1903 ему удалось опубликовать часть статьи «Исследование мировых пространств реактивными приборами», в которой он обосновал реальную возможность их применения для межпланетных сообщений. В этой статье и последовавших продолжениях её (1911, 1914) он заложил основы теории ракет и жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Рассмотрение практической задачи прямолинейного движения ракеты привело Ц. к решению новых проблем механики тел переменной массы. Им впервые была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет, лишённых атмосферы. В 1926—29 Ц. разработал теорию многоступенчатых ракет (см. Составная ракета ). Он первым решил задачу о движении ракеты (см. Циолковского формула ) в неоднородном поле тяготения и рассмотрел (приближённо) влияние атмосферы на полёт ракеты, а также вычислил необходимые запасы топлива для преодоления сил сопротивления воздушной оболочки Земли.

Ц. — основоположник теории межпланетных сообщений. Его исследования впервые показали возможность достижения космических скоростей, доказав осуществимость межпланетных полётов. Он первым изучил вопрос о ракете — искусственном спутнике Земли (ИСЗ) — и высказал идею создания околоземных станций (см. Орбитальная станция ) как искусственных поселений, использующих энергию Солнца и промежуточных баз для межпланетных сообщений; рассмотрел медико-биологические проблемы, возникающие при длительных космических полётах. Ц. написал ряд работ, в которых уделил внимание использованию ИСЗ в народном хозяйстве и др.

Ц. выдвинул ряд идей, которые нашли применение в ракетостроении. Им предложены газовые рули (из графита) для управления полётом ракеты и изменения траектории её центра масс; использование компонентов топлива для охлаждения внешней оболочки космического корабля (во время входа в атмосферу Земли), стенок камеры сгорания и сопла ЖРД; насосная система подачи компонентов топлива (для уменьшения массы двигательной установки); оптимальные траектории спуска космического аппарата при возвращении из космоса и др. В области ракетных топлив Ц. исследовал большое число различных окислителей и горячих для ЖРД; рекомендовал следующие топливные пары: жидкие кислород с водородом, кислород с углеводородами и др.

Ц. — первый идеолог и теоретик освоения человеком космического пространства, конечная цель которого представлялась ему в виде полной перестройки биохимической природы порожденных Землёй мыслящих существ. В связи с этим он выдвигал проекты новой организации человечества, в которых своеобразно переплетаются идеи социальных утопий различных исторических эпох. Ц. — автор ряда научно-фантастических произведений, а также исследований в др. областях знаний: лингвистике, биологии и др.

При Советской власти условия жизни и работы Ц. радикально изменились. Ц. была назначена персональная пенсия и обеспечена возможность плодотворной деятельности. Его труды в огромной степени способствовали развитию ракетной и космической техники в СССР и др. странах. За «Особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение для экономической мощи и обороны Союза ССР» Ц. в 1932 награжден орденом Трудового Красного Знамени. В связи со 100-летием со дня рождения Ц. в 1954 АН СССР учредила золотую медаль им. К. Э. Циолковского «За выдающиеся работы в области межпланетных сообщений». В Калуге и Москве сооружены памятники учёному; создан мемориальный дом-музей в Калуге; его имя носят Государственный музей истории космонавтики и педагогический институт в Калуге, Московский авиационный технологический институт. Именем Ц. название кратер на Луне.

Соч.: Собр. соч., т. 1—4, М., 1951—64; Избр. труды, кн. 1—2, Л., 1934; Труды по ракетной технике, М., 1947; в кн.: Пионеры ракетной техники. Кибальчич, Циолковский, Цандер, Кондратюк. Избр. труды, М., 1964.

Лит.: Юрьев Б. Н., Жизнь и деятельность К. Э. Циолковского, в кн.: Труды по истории техники, в. 1, М., 1952; Космодемьянский А. А., К. Э. Циолковский — основоположник современной ракетодинамики, там же; его же, Константин Эдуардович Циолковский, в кн.: Люди русской науки, с предисл. и вступ. ст. академик С. И. Вавилова, т. 2, М. — Л., 1948 (имеется список трудов Ц. и лит. о нём); его же, Константин Эдуардович Циолковский, М., 1976; Впереди своего века, М., 1970; Арлазоров М. С., Циолковский, Тула, 1977.

А. А. Космодемьянский.

К. Э. Циолковский.

Циолковского формула

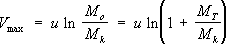

Циолко'вского фо'рмула, основное уравнение движения ракеты; впервые опубликовано К. Э. Циолковским в 1903 в работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами». По Ц. ф. определяется максимальная скорость, которую может получить одноступенчатая ракета в идеальном случае, когда её полёт происходит не только вне пределов атмосферы, но и вне пределов поля тяготения Земли. Циолковский считает начальную скорость ракеты равной нулю. Ц. ф. часто записывается в виде:

где u — скорость истечения продуктов сгорания из сопла ракетного двигателя; M — начальная (стартовая) масса ракеты; Mk — масса ракеты без топлива (в конце работы двигателя на активном участке траектории полёта ракеты); Мт — масса выгоревшего топлива. Отношение Мт /Мк — называется числом Циолковского. Ц. ф. можно пользоваться для приближённых оценок динамических характеристик полёта ракет и в тех случаях, когда силы аэродинамического сопротивления и тяжести невелики по сравнению с реактивной силой. Циолковский обобщил формулу и для случая движения ракеты в однородном поле силы тяжести.

Ц. ф. даёт только верхнюю границу скорости ракеты. Действительная (реальная) конечная скорость всегда будет меньше вследствие неизбежных потерь на преодоление силы тяготения при подъёме ракеты на высоту, сил аэродинамического сопротивления и др. Ц. ф. можно использовать для анализа лётных характеристик многоступенчатых ракет.

А. А. Космодемьянский.

Цион Илья Фаддеевич

Цио'н Илья Фаддеевич [13(25).3.1842, Паневежис, ныне Литовской ССР, — 23.10 (5.11).1912, Париж], русский физиолог. Окончил Берлинский университет (1864). Профессор Петербургского университета (с 1870) и Медико-хирургической академии (с 1872). Под руководством Ц. получил первую специализацию по физиологии И. П. Павлов . В 1875 Ц. был вынужден покинуть академию, т.к. крайне реакционные взгляды приводили его к конфликтам с профессурой и студентами. По приглашению К. Бернара Ц. в 1875 уехал в Париж, где продолжал заниматься физиологией. Основные труды по физиологии кровообращения и нервной системы. Вместе со своим братом М. Ционом экспериментально показал ускоряющее влияние симпатической иннервации на сердце. Совместно с немецким физиологом К. Людвигом открыл центростремительный (депрессорный) нерв, отходящий от дуги аорты, и показал, что раздражение его центрального конца вызывает падение кровяного давления вследствие расширения сосудов (1866). Открыл нервы, ускоряющие сердечную деятельность; исследовал влияние изменений температуры, а также кислорода и углекислоты на ритм и силу сокращений сердца; изучил изменения возбудимости передних корешков спинного мозга после перерезки задних; в опытах над изолированной печенью установил её роль в синтезе мочевины и липидов. Автор одного из первых в России учебников по физиологии («Курс физиологии», т. 1—2, 1873—74).