Лит.: Яроцкий А. В., Основные этапы развития телеграфии, М.—Л., 1963; Материалы по истории связи в России, Л., 1966; Наумов П. А., Коган В. С., Основы телеграфии, 2 изд., М., 1969; Основы телеграфии и телеграфные станции, М., 1970; Борцов Д. В., Сухоруков Н. С., Телеграфная связь на железнодорожном транспорте, 2 изд., М., 1971; Передача дискретной информации и телеграфия, 2 изд., М., 1974; Копничев Л. Н., Коган В. С., Телеграфные аппараты и аппаратура передачи данных, М., 1975.

Л. Н. Копничев.

Рис. 1. Виды двоичных телеграфных сигналов: а — однополюсные сигналы постоянного тока; б — двухполюсные сигналы постоянного тока; в — частотно-модулированные сигналы переменного тока; u — напряжение; t — время; f1 и f2 — значения частот двоичных сигналов переменного тока.

Рис. 2. Схема организации телеграфной связи: ТА — телеграфный аппарат; ВП — вызывной прибор с номеронабирателем; А и Б — узловые телеграфные станции с устройствами коммутации.

Телеграфная сеть

Телегра'фная сеть, совокупность находящихся на территории государства телеграфных предприятий и соединяющих их каналов связи . Т. с. различных государств объединяются, образуя международную Т. с. В СССР Т. с. включает: сеть общего пользования, охватывающую предприятия министерства связи; сеть абонентского телеграфирования , абонентами которой являются государственные предприятия и учреждения; сеть так называемых арендованных связей; сеть факсимильной связи (см. также Телеграфная связь ). Т. с. предназначается для передачи телеграфной корреспонденции, поступающей от государственных предприятий, учреждений и частных лиц, для ведения документальных переговоров, передачи статистических или др. данных и различной цифровой информации между предприятиями (см. Передача данных ). Телеграфные каналы и оконечное оборудование могут быть предоставлены в аренду организациям, предприятиям, министерствам и ведомствам.

Т. с. строится по комбинированному принципу, сочетающему прямое соединение узлов высшей категории («каждый с каждым») с радиально-узловым соединением узлов низшей категории (рис. 1 ). Это обеспечивает экономичное использование каналов, устойчивость и гибкость связи, возможность применения обходных путей для соединения узлов друг с другом. Вся территория СССР разделена на 16 зон (1976), в каждой из которых имеется свой главный узел. Через главный узел областные и районные узлы данной зоны получают соединения с др. узлами Т. с.

Телеграфные каналы магистральной и внутриобластной (для связи областных узлов с районными) низовой связи — это обычно каналы частотного телеграфирования . Внутриобластные каналы организуют также по воздушным кабельным линиям связи (по так называемым физическим цепям). В качестве местных оконечных линий (связывающих оконечные пункты с ближайшими телеграфными узлами) используются пары городского телефонного кабеля , каналы частотного и частотно-временного телеграфирования . Намечается развитие сети каналов, предназначенных для телеграфной связи, на базе аппаратуры с импульсно-кодовой модуляцией (см. Импульсная модуляция ).

В существующей телеграфной сети используются как некоммутируемые (закрепленные), так и коммутируемые каналы связи. Некоммутируемые каналы предоставляются в основном арендаторам и частично предприятиям связи сети общего пользования. Кроме того, они применяются для факсимильной связи. Сеть абонентского телеграфирования и значительная часть сети общего пользования базируются на коммутируемых каналах, что обеспечивает существенно большие возможности автоматизации обслуживания, экономичность построения сети и широкий диапазон услуг, предоставляемых потребителям. Коммутация каналов осуществляется с помощью коммутационных телеграфных станций . Оперативное управление магистральной Т. с. (создание обходных путей, перераспределение потоков сообщений и т. д.) выполняется диспетчерами.

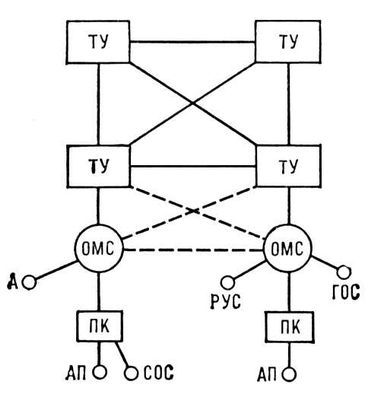

Предполагается организация перспективной Т. с. (рис. 2 ) в рамках создаваемой в СССР Единой автоматизированной системы связи (ЕАСС). В ней предусматриваются транзитные узлы, которые в случае, если линия занята или неисправна, обеспечат автоматическое перераспределение нагрузки с использованием обходных путей, что повысит надёжность и качество работы сети.

Лит.: Телеграфные правила, ч. 1—2, М., 1969—70; Губин Н. М., Броннер Б. В., Организация и планирование телеграфной связи, М., 1971.

С. Т. Малиновский.

Рис. 1. Схема построения телеграфной сети СССР: ГУ — главные узлы, которые создаются в центрах телеграфных зон, где пересекаются большие потоки телеграфных сообщений; ЦУ — центральный узел — один из главных узлов, с которого осуществляется руководство всей телеграфной сетью; ОУ — областные узлы (во всех республиканских и областных центрах); РУ — районные узлы (во всех районных центрах и городах областного подчинения); ОП — оконечные пункты. Сплошная линия указывает на постоянное соединение, пунктир — на соединение, устанавливаемое только при больших потоках сообщений.

Рис. 2. Схема перспективной телеграфной сети: ТУ — транзитные узлы, соединяемые по принципу «каждый с каждым» (предназначены для установления транзитных соединений между абонентами); ОМС — оконечные (местные) станции; ПК — коммутационные подстанции, устанавливаемые в небольших населённых пунктах; РУС — районные узлы связи; ГОС — городские отделения связи; СОС — сельские отделения связи; А — абонент оконечной станции; АП — абонент подстанции. Сплошная линия указывает на постоянное соединение, пунктир — на соединение, устанавливаемое только при больших потоках сообщений.

Телеграфная станция

Телегра'фная ста'нция, комплекс оборудования, предназначенного для коммутации телеграфных каналов . На Т. с. организуются временные соединения оконечных пунктов (ОП) телеграфной сети в процессе телеграфной связи . Соединение может устанавливаться вручную — оператором-телеграфистом (на ручных Т. с., оборудованных телеграфными коммутаторами ), либо автоматически (на автоматических Т. с., к середине 70-х гг. 20 в. практически полностью вытеснивших ручные). В зависимости от типа применяемых коммутационных устройств автоматические Т. с. подразделяются на декадно-шаговые, построенные на искателях электромеханических , и координатные, в которых коммутационными устройствами служат многократные координатные соединители (МКС). В стадии разработки находятся электронные Т. с.; в них для коммутации используют главным образом полупроводниковые приборы. Различают Т. с. абонентского телеграфирования (АТ), Т. с. прямых соединений (ПС) и объединённые — АТ, ПС и передачи данных (ПД). Существуют Т. с. малой ёмкости (не превышающей коммутационных возможностей одного искателя или МКС; обычно такие Т. с, рассчитаны на 10—20 ОП и не свыше 6 каналов) и большой ёмкости (свыше 20 ОП).

Соединения, устанавливаемые Т. с., подразделяются на местные — между ОП, включенными в одну и ту же станцию, и междугородные — между ОП, включенными в различные Т. с. Если Т. с. является вызывающей, то устанавливаемое ею междугородное соединение называется исходящим, если вызываемой, — входящим, и если промежуточной, — транзитным. Эти соединения обеспечиваются оконечными и транзитными Т. с.

В состав оборудования Т. с. обычно входят: автоматические коммутационные устройства (например, искатели, МКС); релейные панели (содержащие телеграфные реле), предназначенные для управления процессами коммутации, а также для преобразования телеграфных сигналов (например, однополюсных в двухполюсные при передаче и наоборот — при приёме); станционный телеграфный аппарат , необходимый главным образом для ведения служебных переговоров при контроле состояния и настройке каналов; различные контрольно-измерительные приборы; устройства аварийной и оперативной сигнализации; источник постоянного тока напряжением ±60 в (либо ±20 в ) для питания линейных и станционных устройств. Устройства автоматической коммутации и релейные панели размещаются на стативах, число которых определяется характером и величиной телеграфной нагрузки. Соединение входа Т. с. с её выходом производится коммутационными устройствами в результате поступления на управляющие устройства импульсов набора адресного номера с вызывающего ОП. Т. с. ПС дополнительно содержит аппаратуру переприёма телеграмм ; телеграфные коммутаторы особой корреспонденции (КОК), низовой связи (КНС) и так называемые схемные коммутаторы (СК) (см. также Кодовой коммутации станция ), а Т. с. АТ — аппаратуру учёта стоимости телеграфных переговоров и, кроме того, телеграфный коммутатор и телеграфные аппараты, используемые для переприёма особо важной корреспонденции (в случае, если абонентская линия вызываемого ОП в данный момент занята). Коммутационное оборудование объединённой Т. с. АТ, ПС и ПД максимально унифицировано; наряду с МКС оно включает быстродействующие телеграфное реле (например, герконовые с контактами, омываемыми ртутью), электронные коммутационные устройства. Для обслуживания абонентов, передающих данные, Т. с. АТ, ПС и ПД оборудованы аппаратурой, обеспечивающей низкоскоростную ПД по телеграфным каналам (до 200 бит в сек ).