Лит.: Бернштейн М. Л., Термомеханическая обработка металлов и сплавов, т. 1—2, М., 1968.

М. Л. Бернштейн.

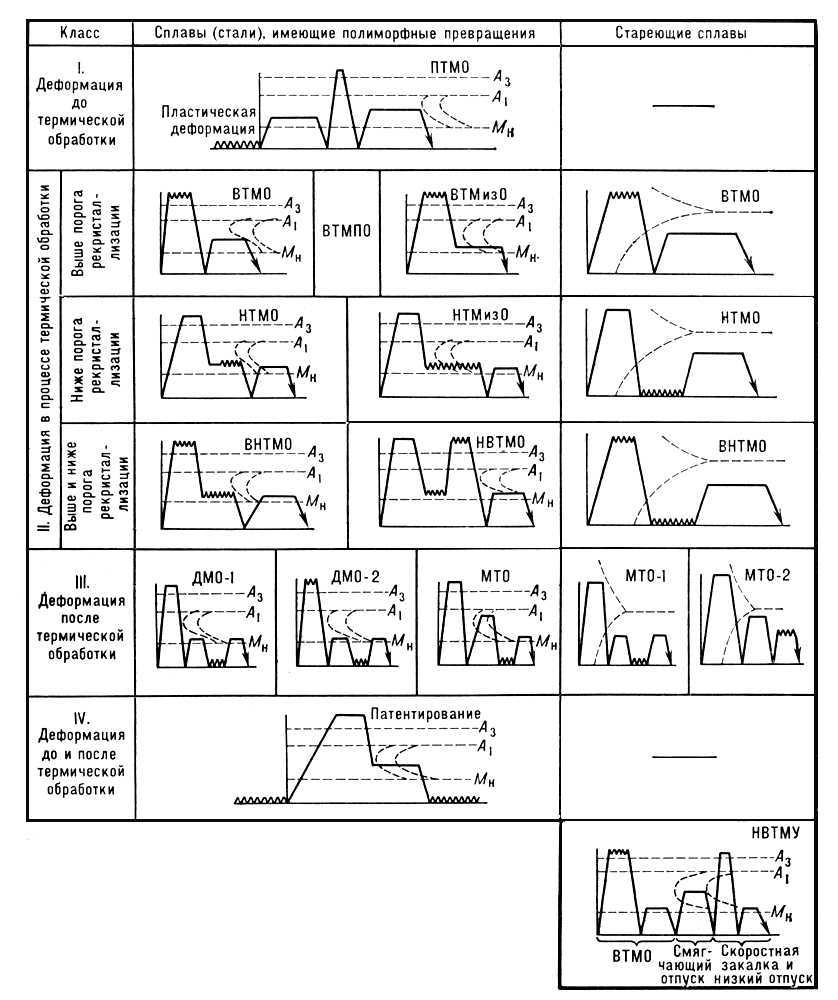

Классификация видов термомеханической обработки: ПТМО — предварительная термомеханическая обработка; ВТМО — высокотемпературная термомеханическая обработка; ВТМПО — высокотемпературная термомеханическая поверхностная обработка; ВТМизО — высокотемпературная термомеханическая изотермическая обработка; НТМО — низкотемпературная термомеханическая обработка; НТМизО — низкотемпературная термомеханическая изотермическая обработка; ВНТМО — высоко-низкотемпературная термомеханическая обработка; НВТМО — низко-высокотемпературная термомеханическая обработка; ДМО-1 — деформация мартенсита с последующим отпуском; ДМО-2 — деформация мартенсита после ВТМО с последующим отпуском; МТО — деформация немартенситных структур на площадке текучести, в том числе многократная ММТО; МТО-1 — механико-термическая обработка деформацией при комнатной температуре со старением; МТО-2 — механико-термическая обработка деформацией при повышенных температурах со старением; НВТМУ — наследственное высокотемпературное термомеханическое упрочнение; A1 и А3 — нижняя и верхняя критические точки; Мн — температура начала мартенситного превращения. Термомеханическая обработка I и IV классов основана на явлении наследования упрочнения, сохраняющегося после соответствующей термической обработки.

Термомеханический эффект

Термомехани'ческий эффе'кт, эффект фонтанирования, появление в сверхтекучей жидкости разности давлений Dр , обусловленной разностью температур DТ (см. Сверхтекучесть ). Т. э. проявляется в жидком сверхтекучем гелии в различии уровней жидкости в двух сосудах, сообщающихся через узкую щель или капилляр и находящихся при разных температурах (рис. , а). Другой наглядный способ демонстрации Т. э. заключается в нагреве излучением трубки, плотно набитой мелким чёрным порошком и опущенной одним концом в сверхтекучий гелий. При освещении порошок быстро нагревается, и в силу термомеханической разности давлений жидкий гелий фонтаном выбрасывается из верхнего конца капилляра (рис. , б). Обратный эффект — охлаждение сверхтекучего гелия при продавливании через узкие щели или капилляры — называется механокалорическим эффектом . В рамках двухкомпонентной модели сверхтекучего гелия Т. э. можно объяснить как выравнивание концентрации сверхтекучей компоненты, свободно протекающей через щель в направлении нагретой части жидкости. В то же время поток нормальной компоненты в обратном направлении невозможен из-за проявления сил вязкости в узкой щели (см. Гелий ). Термодинамика даёт для разности давлений в Т. э. соотношение Dр /DТ = pS, где р — плотность, S — энтропия жидкого гелия.

Лит.: Кеезом В., Гелий, пер. с англ., М., 1949; Мендельсон К., Физика низких температур, пер. с англ., М., 1963.

И. П. Крылов.

Термомеханический эффект: а — уровень жидкости в сосуде с нагревателем Н выше, чем в сообщающемся с ним сосуде; б — фонтанирование гелия при освещении и нагреве порошка П, находящегося в сосуде со сверхтекучим гелием (В — гигроскопическая вата).

Термонастия

Термона'стия, движение органов растений, обусловленное изменением температуры в окружающей среде; см. Настии .

Термопара

Термопа'ра,датчик температуры, состоящий из двух соединённых между собой разнородных электропроводящих элементов (обычно металлических проводников, реже полупроводников). Действие Т. основано на эффекте Зеебека (см. Термоэлектрические явления ). Если контакты (обычно — спаи) проводящих элементов, образующих Т. (их часто называют термоэлектродами), находятся при разных температурах, то в цепи Т. возникает эдс (термоэдс), величина которой однозначно определяется температурой «горячего» и «холодного» контактов и природой материалов, примененных в качестве термоэлектродов.

Т. используются в самых различных диапазонах температур. Так, Т. из золота, легированного железом (2-й термоэлектрод — медь или хромель), перекрывает диапазон 4—270 К, медь — константан 70—800 К, хромель — копель 220—900 К, хромель — алюмель 220—1400 К, платинородий — платина 250—1900 К, вольфрам — рений 300—2800 К. Эдс Т. из металлических проводников обычно лежит в пределах 5—60 мв. Точность определения температуры с их помощью составляет, как правило, несколько К, а у некоторых Т. достигает ~0,01 К. Эдс Т. из полупроводников может быть на порядок выше, но такие Т. отличаются существенной нестабильностью.

Т. применяют в устройствах для измерения температуры (см. Термометрия ) и в различных автоматизированных системах управления и контроля. В сочетании с электроизмерительным прибором (милливольтметром, потенциометром и т. п.) Т. образует термоэлектрический термометр. Измерительный прибор подключают либо к концам термоэлектродов (рис. , а), либо в разрыв одного из них (рис. , б). При измерении температуры один из спаев осязательно термостатируется (обычно при 273 К). В зависимости от конструкции и назначения различают Т.: погруженные и поверхностные; с обыкновенной, взрывобезопасной, влагонепроницаемой или иной оболочкой (герметичной или негерметичной), а также без оболочки; обыкновенные, вибротряскоустойчивые и ударопрочные; стационарные и переносные и т. д. См. также Термоэлемент .

Лит.: Сосновский А. Г., Столярова Н. И., Измерение температур, М., 1970.

Д. Н. Астров.

Схемы включения термопары в измерительную цепь: а — измерительный прибор 1 подключен соединительными проводами 2 к концам термоэлектродов 3 и 4; б — в разрыв термоэлектрода 4; T1 , Т2 — температура «горячего» и «холодного» контактов (спаев) термопары.

Термопластическая запись

Термопласти'ческая за'пись, запись оптического изображения или электрических сигналов, несущих информацию об изображении, на прозрачной или отражающей плёнке из термопласта , причём на поверхности плёнки образуется микрорельеф со структурой, соответствующей записываемому изображению (сигналу). Эта система записи и воспроизведения информации разработана в конце 50-х гг. 20 в. У. Э. Гленном (США) как один из способов консервации телевизионных программ.

В процессе записи термопластическую (ТП) плёнку сначала электрически заряжают так, чтобы в каждой её точке поверхностная плотность зарядов соответствовала яркости записываемого изображения (рис. 1 , а). Затем ТП слой расплавляют (например, воздействуя на него инфракрасным излучением). Под действием электростатических сил между поверхностными зарядами и зарядами, возникающими (вследствие электростатической индукции) в электропроводящем слое плёнки, на ТП слое образуется рельеф (рис. 1 , б), глубина которого в каждой точке определяется плотностью зарядов и, следовательно, яркостью изображения. После этого ТП слою дают застыть. Обычно глубина рельефа не превышает 1 мкм.

В зависимости от способа нанесения зарядов различают Т. з. обычную и фототермопластическую (ФТП). При обычной Т. з. рабочее распределение зарядов создают в вакуумной камере сфокусированным на плёнку сканирующим электронным лучом, развёртывающим изображение (см. Развёртка ). ФТП запись производят в воздушной атмосфере с применением ФТП плёнок, у которых либо сам ТП слой обладает свойством фотопроводимости , либо между ТП и проводящим слоями расположен слой фоточувствительного полупроводника . Предварительно поверхность ФТП плёнки равномерно заряжают (используя коронный разряд ), подобно тому, как это делается в электрофотографии . Затем на неё фокусируют записываемое изображение. Благодаря фотопроводимости плёнки на ТП слое происходит перераспределение зарядов в соответствии с изображением.