Недостатком системы батарейного З. является то, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала уменьшается напряжение во вторичной цепи. Это препятствует росту быстроходности ДВС, повышению степени сжатия, ограничивает работу на обеднённой смеси. Происходит также быстрый износ контактов прерывателя, снижающий надёжность работы системы З. В связи с этим начинает применяться контактно-транзисторная система З., имеющая значительно большее напряжение искрового разряда (30 000 в ). Это облегчает пуск двигателя и обеспечивает более полное сгорание рабочей смеси, несколько снижая токсичность отработавших газов.

Лит.: Галкин Ю. М., Электрооборудование автомобилей и тракторов, 2 изд., М., 1967; Набоких В. А., Чепланов В. И., Основные тенденции развития электронных систем зажигания автомобильных двигателей, М., 1967.

Б. А. Куров.

Конструктивная схема батарейного зажигания: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель зажигания; 3 — первичная обмотка катушки зажигания; 4 — вторичная обмотка катушки зажигания; 5 — свеча зажигания; 6 — распределитель; 7 — конденсатор; 8 — прерыватель.

Зажигания потенциал

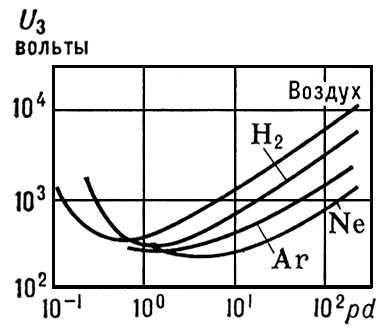

Зажига'ния потенциа'л, наименьшая разность потенциалов между электродами в газе, необходимая для возникновения самостоятельного разряда, т. е. разряда, поддержание которого не требует наличия внешних ионизаторов. Самостоятельный разряд поддерживается за счёт процессов ионизации в межэлектродном промежутке и на катоде; интенсивность этих процессов возрастает с увеличением разности потенциалов между электродами. З. п. равен той разности потенциалов, при которой интенсивность процессов ионизации оказывается достаточной для того, чтобы каждая заряженная частица до своего «исчезновения» рождала подобную же частицу. Величина З. п. определяется природой и давлением р газа, материалом, формой, состоянием поверхности электродов и расстоянием d между ними. В однородном электрическом поле З. п. зависит от общего числа атомов газа в промежутке между электродами, т. е. от произведения pd (см.Пашена закон; кривые Пашена для некоторых газов приведены на рис. ). Сильное влияние на величину З. п. оказывают наличие даже незначительных примесей к основному газу, заполняющему систему, а также образование на поверхности катода тонких плёнок чужеродных атомов. Действие внешних ионизирующих факторов (например, радиоактивного излучения) в разрядном промежутке или на поверхностях электродов приводит к снижению З. п. См. также ст. Электрический разряд в газах и литературу при ней.

Зависимость потенциала зажигания Uз от pd для различных газов (р — давление газа, d — расстояние между электродами).

Зажигательные боеприпасы

Зажига'тельные боеприпа'сы, пули, артиллерийские снаряды (мины), авиационные бомбы, ручные гранаты, предназначенные для уничтожения воспламеняющихся объектов, поражения живой силы и боевой техники действием зажигательных составов . Зажигательные артиллерийские снаряды (мины) и авиационные бомбы снаряжаются термитно-зажигательным составом, фосфором и др. Зажигательные авиационные бомбы широко применялись во время 2-й мировой войны 1939—45 германской и англо-американской авиацией при налётах на населённые пункты. Американские войска во время войны в Корее (1950—53) и во Вьетнаме использовали зажигательные авиационные бомбы и фугасы (мины), снаряженные напалмом . Применяются также З. б., сочетающие зажигательное действие с др. видами поражения, например осколочно-зажигательные снаряды, бронебойно-зажигательные снаряды и пули и др.

Зажигательные составы

Зажига'тельные соста'вы, пиротехнические составы, а также горючие вещества или их смеси, применяемые в военном деле для снаряжения зажигательных боеприпасов (бомб, снарядов, мин, пуль и др.). К З. с. относят также огнемётные смеси. З. с. получили широкое распространение во время 2-й мировой войны 1939—45. З. с. делятся на две группы: 1) составы с окислителями — окислами металлов (например, термит ), нитратами или перхлоратами (KNO3 , KClO4 и др.); 2) составы, не содержащие окислителей и сгорающие за счет кислорода воздуха (загущенные нефтепродукты, например напалм ; сплав «электрон», содержащий ~ 90% Mg; белый фосфор и др.). Характеристики важнейших З. с. приведены в таблице. Скорость горения З. с. зависит от рецепта смеси и конструкции боеприпаса.

Лит.: Шидловский А. А., Основы пиротехники, 3 изд., [М.], 1964; Ellern Н., Military and civilian pyrotechnics, N. Y., 1968.

А. А. Шидловский.

Основные характеристики зажигательных составов

| Зажигательные вещества или смеси | Плотность, г/см3 | Теплота горения, ккал/г | Температура горения, °С' |

| Напалм | 0,8-0,9 | 10 | ~900 |

| Фосфор (белый) | 1,8 | 5,8 | ~1300 |

| Сплав «электрон» | 1,8 | 6,0 | ~2000 |

| Термит (железо алюминиевый | 3,2 (спрессованный) | 0,8 | ~2500 |

Примечание. 1 ккал = 4,184 кдж.

Зажигательный аппарат

Зажига'тельный аппара'т, ранцевое пневматическое устройство для зажигания куч и валов порубочных остатков при огневой очистке лесных вырубок, а также напочвенного покрова и подстилки при тушении лесных пожаров встречным огнем. Выпускаемый в СССР аппарат состоит из заплечного резервуара ёмкостью 8 л для керосина, пневматического насоса и штанги с горелкой. З. а. работает по принципу паяльной лампы. Во время горения топлива температура пламени достигает 1000 °С. При использовании З. а. зажигание порубочных остатков ускоряется в 4 раза по сравнению с зажиганием их факелами из различных материалов.

Зажигательный аппарат.

Зажинки

Зажи'нки, старинный обряд, связанный с началом жатвы. Был широко распространён у славянских и др. земледельческих народов. З. заключались в том, что первый сноп сжинался священником, знахаркой или каким-либо другим лицом. Иногда он обмолачивался отдельно и его зёрна смешивались с семенами, отобранными для посева. З. сопровождались особыми зажиночными песнями, содержавшими жалобы на тяжести труда и обращения к богу с просьбой о помощи.

Зажор

Зажо'р, скопление масс внутриводного льда и шуги в русле реки в период осеннего ледохода и в начале ледостава. Вызывает подъём уровня воды и затопление прибрежных участков реки.

Заземление

Заземле'ние, устройство для электрического соединения с землёй аппаратов, машин, приборов и т.п. Состоит из зарытых в землю металлических электродов (заземлителей) и проводников, соединяющих их с заземляемыми частями установок. Заземлители представляют собой забитые вертикально в землю стальные трубы (в электрических установках высокого напряжения — десятки труб), рельсы или горизонтально уложенные стальные или медные полосы и провода. Для уменьшения сопротивления З. желательно размещать заземлители на уровне грунтовых вод. На радиовещательных станциях с мачтовыми антеннами З. выполняется в виде сети из 100—120 радиально расходящихся от основания мачты отрезков проводов протяжённостью от 0,35 до 0,5 длины волны передатчика, зарытых в землю на глубину 15—20 см. Иногда в качестве заземлителя используют стальной трос или цепь, например для снятия наводимого статического заряда на бензовозах и др. В электрических системах различают рабочие З. (например, нейтралей трансформаторов), З. безопасности (например, корпусов электрических машин и аппаратов) и грозозащитные З. (например, молниеотводов и разрядников). При З. безопасности необходимо предельно снижать напряжение прикосновения и шаговое напряжение (под которые может попасть обслуживающий персонал при коротком замыкании в электрических установках). Это достигается уменьшением сопротивления заземлителей и выравниванием распределения потенциала на территории, занимаемой заземлённым контуром. Грозозащитное З. предназначено для защиты электрического оборудования от воздействия тока молнии и рассчитывается на силу тока до 200 ка в импульсе длительностью в доли сек.