Большинство людей, почти все, принимали подобные категории как данность и не особенно думали о них, но, если среди них находился прирожденный математик – а почему бы ему не быть? – он наверняка догадался о существовании чисел, чисел вообще, абстрактных чисел, не зависящих от считаемых предметов. Должно быть, он понял, что пять пальцев на руке, на ноге или пять… чего-нибудь на Кассиопее – суть одно и то же. Ну а теологов и космологов, возможно, завораживало число один, от которого произошли все остальные, или двойка, символизирующая вселенскую полярность, и даже три, таинственный треугольник. Дуализм, получивший развитие в зороастризме, уходит своими корнями в глубочайшие тайники человеческого сознания.

Эти числовые разряды положили начало не только арифметике, то есть чистой науке, но и числовому мистицизму, или чистой чуши. Оба начала росли буйно. Рассмотрим ситуацию в Китае, не забывая о том, что речь идет о доисторическом периоде. Группирование чисел, которое так любят китайцы, возникло в незапамятные времена. Если бы можно было проследить его до самых истоков, скорее всего, мы бы перенеслись в глубочайшую древность. В китайском мировоззрении превалирует идея о вселенской полярности ян и инь, мужского и женского, позитивного и негативного принципов жизни. Ян – мужское, свет, горячее, активное, небо, солнце, скалы и горы, хорошее… Инь – женское, темное, холодное, пассивное, земля, луна, вода, неприятности и зло… (думаю, понятно, что первыми китайскими космологами были мужчины, а не женщины!).

Рис. 1. Символы ян (белое, мужское) и инь (темное, женское) в окружении восьми триграмм

Все примеры дуализма можно выразить через ян и инь. Сексуальное происхождение всех форм жизни, то, что каждому ребенку полагаются два родителя, распространяется на всю Вселенную. Любопытнее всего то, что такая сексуальная космология очень рано получила математическое выражение. Противопоставляется не только отрицательное и положительное (фундаментальное различие, которое позже разовьется в геометрии и арифметике), но и изображение ян в виде непрерывной, а инь – прерывистой линии. Возьмите три и три соответственные линии, и возможны восемь комбинаций, восемь триграмм (ба гуа), ни больше ни меньше (рис. 1). Открытие этой тайны приписывали Фу Си, легендарному первому императору Поднебесной, который правил предположительно в 2953–2838 гг. до н. э. Подобное приписывание – лишь дань глубокой древности. Если сочетать линии ян и инь шесть по шести раз, получится 64 возможные гексаграммы, каждой из которых придавалось определенное значение. Процесс можно продолжать, и его продолжали (математический ум не дремал!), что уже не должно нас волновать.

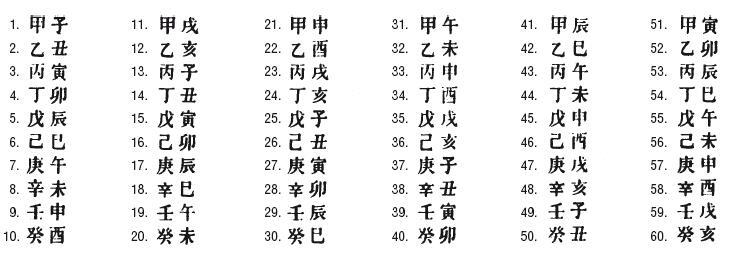

Интересно, что древние китайские ученые и мистики, сами того не сознавая, занимались комбинаторным анализом. Глупо было бы ожидать, что они сразу понимали все математические последствия своих умозаключений, но их инстинктивные устремления в нужную сторону подтверждаются тем, что они изобрели шестидесятеричный период (систему китайского летоисчисления), который основан на комбинации десятеричного («небесные стволы») и двенадцатеричного («земные ветви») циклов. Китайское название, «цзя цзы», составлено из названия первого «ствола» и первой «ветви». Названия 12 «ветвей» – это названия животных; так, «цзы» – крыса. Поскольку 12 × 5 = Ц) × 6 = 60, возможны 60 различных комбинаций (рис. 2). Это открытие приписывают еще одному мифическому императору, Хуанди, который правил в 2698–2598 гг. Сначала это открытие применялось только по отношению к дням и часам; считать по этой системе годы начали позже, в эпоху Хань (примерно во время Христа), но нас сейчас интересует лишь фундаментальная идея о шестидесятеричном цикле, а не о его применении.

Рис. 2. Шестидесятеричный цикл (китайская система летоисчисления). Десять символов каждого первого столбца похожи; они представляют десять небесных корней. Двенадцать земных ветвей написаны во вторых столбцах, от 1 до 12, от 13 до 24, от 25 до 36, от 37 до 48, от 49 до 60. Каждая группа из двух иероглифов отличается от остальных

Любопытно сравнить китайский календарь с календарем майя. Они так независимы друг от друга, как будто развивались на разных планетах. Майя сочетали гражданский год (хааб), состоящий из 365 дней, с ритуальным периодом (цолькин), состоящим из 260 дней; сочетание давало «длинный год», или «связку лет», как они это называли, из 18 980 дней (= 52 хааб = 73 цолькин)[3].

Обычные китайцы не занимались такими размышлениями; им ба гуа и цзя цзы были такими же естественными, как времена года или фазы Луны, однако привычка к численным категориям у них глубоко укоренилась. Некоторое желание объединять вещи попарно, по три и так далее существует у каждого (оно выражает инстинктивное стремление к порядку и симметрии, основополагающее не только для науки, но и для искусства), но китайцы позволили своему стремлению развиваться свободнее, чем другие народы. Таким образом, им знакомо большее количество разрядов, чем, скажем, для нас четыре основные точки; они группируют по 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 28, 32, 72, 100. У.Ф. Майерс перечислил 317 таких групп, и я уверен, что его список можно продолжить. Конечно, многие из этих групп более позднего происхождения; другие будут добавлены в будущем, но первоначальный замысел почти так же древен, как и сама китайская цивилизация.

Мы очень близко подошли к математике, но затем нас отнесло в сторону. Должно быть, в прошлом подобное происходило много раз; то же самое происходит уже с нами. Любую научную идею можно исказить – и она часто искажается; здесь ничего не поделаешь. Любое орудие можно использовать как с добрыми, так и с дурными целями.

Возвращаемся от фантазии к реальности; возможно, своим развитием арифметика обязана тому, что наши предки не останавливались на небольших и знакомых категориях. Им приходилось многое считать, в том числе сравнительно большие количества. Вождь племени, который, что вполне естественно, хотел оценить свои запасы, задавался вопросом, сколько у него воинов, сколько лошадей, овец и коз. Короче говоря, требовалась перепись, и, даже если племя было маленьким, такая перепись быстро приводила к числам, превышающим количество пальцев на руках. Как же вождь справлялся с задачей? В своем замечательном рассказе о переписи, которую проводил раджа Ломбока (острова к востоку от Бали), А.Р. Уоллес подробно останавливается на возникших неизбежных математических затруднениях. В результате раджа приказал производить подсчеты с помощью многочисленных связок стрел. Как он считал стрелы? Помним, что группирование – основа счета. Каждый язык демонстрирует наличие, как выражаются математики, основания системы счисления. Таким основанием часто бывала пятерка (у многих американских племен), иногда 20 (у майя), но чаще всего 10. Одни основания системы счисления были популярнее других, потому что почти каждый первобытный человек пользовался одним и тем же калькулятором: пальцами рук и ног. Если он ограничивался пальцами одной руки (или ноги), основанием служила пятерка; если он пользовался обеими руками (или ногами), основанием служил десяток. Если учитывались все пальцы на руках и ногах, за основание принималось число 20. Счет по пальцам ног был вполне естественным для теплых стран, где люди ходили босиком. Во многих языках, например в греческом, латыни и арабском, пальцы на руках и на ногах называются одним словом; если требуется уточнение, последние называются «пальцами ног». Как говорится, добродетель посередине. Народы, чьим культурным шаблонам суждено было доминировать над остальными, бессознательно сошлись на использовании десятков. Откуда нам известны основания систем счисления первобытных людей? Следы без труда можно отыскать в языках, пусть даже наша десятеричная система явно представлена нашими числительными. Более того, отчасти благодаря самим словам понадобилось и было инстинктивно создано основание системы счисления. Основание делает возможным в случае необходимости периодически использовать одни и те же слова, с небольшими изменениями; без него потребовалось бы бесконечное множество слов. Так, во многих европейских языках, для того чтобы вслух досчитать до ста, требуется 19 слов: «один», «два»… «десять»; «двадцать»… «девяносто»; «сто». Необходимо помнить несколько вариаций для второго десятка: «одиннадцать», «двенадцать», «тринадцать»… «девятнадцать». Для того чтобы досчитать до 999 999, необходимо добавить всего еще одно слово: «тысяча».