Катастрофисты оспаривают представление, что «зеленые» или устойчивые практики способны разрешить проблему изменения климата безболезненно и при минимальных затратах. Справиться с этой проблемой можно лишь при помощи масштабных структурных изменений (см.: Klein 2014).

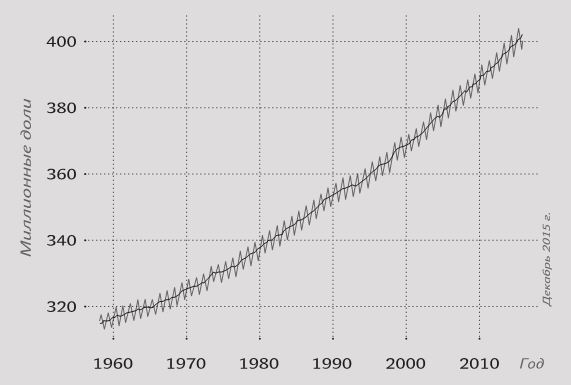

Что именно, если вкратце, говорят научные свидетельства? К 2007 г. МГЭИК утверждала, что потепление общемирового климата, вызванное ростом выбросов парниковых газов, является «несомненным». В докладах МГЭИК говорится, в частности, что концентрация углекислого газа в настоящее время превышает естественные диапазоны, установленные учеными для последних 650 тыс. лет (IPCC 2007; МГЭИК 2007). Согласно этим научным данным, высокая и продолжающая стремительно расти концентрация газов вызвана не естественными причинами, а деятельностью человека. Вывод о стремительном увеличении концентрации (рис. 1) сделан на основании самых продолжительных в мире наблюдений за уровнем содержания соответствующих газов, которые проводятся на станции в Мауна-Лоа, Гавайи, функционирующей с 1957 г. К апрелю 2015 г. уровень концентрации углекислого газа в Мауна-Лоа впервые превысил показатель в 400 ppm и, видимо, продолжит расти (www.theguardian.com/environment/2015/may/06/global-car-bon-dioxide-levels-break-400ppm-milestone). Важно отметить, что на сегодня уровень выбросов углекислого газа в Китае превышает показатели по США и ЕС вместе взятым, хотя почти 1⁄6 этих выбросов приходится на производство товаров, потребляемых за пределами Китая, что, как отмечалось в главе 7, является своеобразным выводом выбросов в офшоры (www.exeter.ac.uk/news/research/title_412769_en.html).

За последние два-три столетия в атмосферу Земли попало 2000 млрд тонн углекислого газа, и этот газ останется там в течение еще сотен лет (Berners-Lee and Clark 2013: 26). За период с 1850 г. уровень выбросов углекислого газа переживает экспоненциальный рост (Berners-Lee and Clark 2013: 12). Климатические системы во всем мире меняются, и во многом ответственность за это, судя по всему, несет человек.

Исследования также указывают на проявляющуюся на протяжении тысячелетий четкую взаимозависимость между колебаниями концентрации углекислого газа и колебаниями температур. Ричард Элли, отвергая гипотезу об относительной стабильности климата, говорит о его резких колебаниях: «Безумно скачущий климат – это правило, а не исключение» (цит. по: Clark 2010: 1). К подобному выводу Элли подводят результаты исследования толщ льда глубиной до 2 миль, породившие в среде климатологов «полномасштабную смену парадигм» (Linden 2007: 227). Элли отмечает, что во время потепления, приведшего к окончанию последнего ледникового периода, всего за одно-единственное десятилетие температура выросла на 9 °C. Судя по всему, у Земли существует лишь два климатических состояния: ледниковые периоды и относительно теплые периоды между ними, причем плавного перехода от одного к другому не бывает. Соответствующие исследования позволяют говорить о резких «скачках», характеризующихся «стремительностью и буйством», которыми планета реагирует на содержание в атмосфере углеродов (Pearce 2007).

Рис. 1. Содержание углекислого газа в атмосфере

Источник: Данные наблюдательной станции на вулкане Мауна-Лоа на о. Гавайи.

Исследования Антарктики также показывают, что нынешний уровень содержания углекислого газа в атмосфере Земли является беспрецедентным за всю историю человечества, а температуры близки к максимальным показателям за последние 420 тыс. лет. Поэтому представление о том, что существуют безопасные уровни концентрации углекислого газа в будущем, оказывается неверным, если предполагается, что будущие температуры должны оставаться в пределах, с которыми люди до сих пор имели дело. Кроме того, в одних частях планеты, прежде всего на полюсах, температура вырастет значительно больше, чем в других.

Причиной подобного ускорения роста выбросов углекислого газа является самое высокое за всю историю потребление энергоресурсов начиная с того момента, как ископаемое топливо впервые было использовано в Англии в конце XVIII столетия на первой мануфактуре (в местечке Сохо близ Бирмингема). Такое сохранение экспоненциального роста указывает на то, что система Земли вышла за рамки естественных колебаний, наблюдавшихся на протяжении последних 11,7 тыс. лет, на которые приходится отличающийся относительной стабильностью голоцен, нынешний климатический период в истории планеты. Голоцен начался с окончанием последнего ледникового периода, обеспечив стабильные условия для развития человеком сельского хозяйства, городов и промышленности.

Однако сейчас звучат предположения о том, что система Земли вступила в новую геологическую эпоху – антропоцен, описанный в 2000 г. нобелевским лауреатом Паулем Крутценом (N. Clark 2011; http://quaternary.stratigraphy.org/ workinggroups/anthropocene). Этот новый геологический период начался во второй половине XVIII в., когда последствия деятельности человека приобрели всемирные масштабы. Считается, что деятельность человека представляет собой одну из «великих сил природы». Гипотеза антропоцена опровергает предположение о единообразии и усредненности происходящих на Земле процессов.

Ключевым фактором здесь является то, что примерно с 1900 г., когда были открыты нефть и газ и начали сжигаться наряду с углем, наблюдается экспоненциальный рост сжигаемых объемов ископаемого топлива (Berners-Lee and Clark 2013). Джон Макнил в связи с этим отмечает: «Начиная с 1900 г. мы потребили больше энергии, чем за всю историю человечества до 1900 г.» (www.theglobalist.com/StoryId. aspx?StoryId=2018). Кроме того, примерно с 1950 г. темпы этого сжигания ускорились: этот процесс известен как Великое ускорение (сжигания ископаемого топлива по всему земному шару). Экспоненциальный рост выбросов углекислого газа показан на рис. 2.

Майкл Бернерс-Ли и Дункан Кларк подводят следующий итог: «Неослабевающая экспоненциальная природа углеродного цикла прекрасно согласуется с идеей, что использование энергии в обществе управляется мощным механизмом положительной обратной связи» (Berners-Lee and Clark 2013: 13). Переоценить силу различных механизмов обратной связи, лежащих в основе этих стремительных изменений, было бы трудно. Спустя пару поколений после 1950 г. общества преобразовались в геологическую силу общепланетарного масштаба. Как будет показано ниже, крупнейшие изменения в системе Земли напрямую были вызваны преобразованиями в глобальных экономических и социальных системах.

Рис. 2. Общемировые объемы выделения углекислого газа в зависимости от источника

Сегодня многие ученые и аналитики считают, что крупномасштабные нежелательные последствия вызваны фактом столь резкого увеличения объемов сжигаемого ископаемого топлива, которое мы наблюдаем на протяжении трех последних веков, прежде всего – с момента Великого ускорения. Согласно прогнозам, в течение нескольких ближайших лет различные механизмы положительной обратной связи приведут к существенному росту выбросов парниковых газов и общемировых температур. По состоянию на 1990 г. ученые насчитали уже 16 подобных механизмов, 13 из которых выводили системы из состояния равновесия (Wynne 2010). Наиболее значимые из них связаны, в частности, с тремя крупными ледниковыми щитами, покрывающими Гренландию и различные части Антарктиды. Это огромные наслоения льда, толщина которого доходит до 2 миль. Кроме того, в Сибири под слоем вечной мерзлоты покоятся огромные залежи самого мощного из парниковых газов – метана, который, однако, взрывается и вырывается на поверхность; этот процесс получил название «метановый апокалипсис» (www.newscientist.com/article/mg22630221.300-methane-apoca-lypse-defusing-the-arctics-time-bomb.html).

Наличие сразу четырех источников потенциальной угрозы, связанной с неконтролируемыми изменениями, ведет к тому, что «прогнозы» грядущего роста температур сильно разнятся, и объясняет ожесточенность споров относительно того, является ли предполагаемое повышение общемировых температур на 2 °C оптимальным (или наименьшим из худших) приблизительным показателем «допустимых» климатических изменений. Все это нашло отражение в углеродном бюджете, который требует полного пересмотра того, что Кевин Андерсон называет «доминирующей парадигмой экономического роста» (см.: http://kevinanderson.info/blog/category/papers-reports). Андерсон утверждает, что, хотя предел в 2 °C и далек от идеального, он важен для ученых и понятен политикам, представителям делового сообщества и более широкой публике (но см.: Anderson and Bows 2011).